Endlich passte es. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis sich ein Termin für unser Treffen fand. Ursula Werner ist immer auf Achse, wie der Berliner sagt. Beruflich. „Ja“, sagt sie lachend, „ich habe in meinem gereiften Alter so viel zu tun, dass es schon an ein Wunder grenzt, dass wir jetzt hier zusammensitzen.“

Allein im vergangenen Jahr hat sie fünf Filme gedreht. Im Januar war sie als „Lenas Tante“ im ersten Ludwigshafener Tatort 2023 mit Ulrike Folkerts auf dem Bildschirm. Schwärmerisch erzählt sie von der Schauspielerin, der sie vorher nie begegnet war. „Mich hat sofort gereizt, mit ihr zu spielen, da hatte ich das Drehbuch noch gar nicht gelesen. Ich bin ein Fan ihrer Krimis. Ich finde sie von einer großartigen Ausstrahlung, und das hat sich auch bei der Arbeit so erwiesen.“ Ursula Werner spielt die pensionierte Staatsanwältin Niki Odenthal, Lenas Tante, die ihr ganzes Berufsleben darauf ausgerichtet hatte, Naziverbrecher aufzuspüren und zu verurteilen. „Das Thema, die Untiefen der deutschen Vergangenheit aufzuzeigen, machte die Rolle für mich doppelt interessant.“

Eigentlich wollte sie nicht mehr so weit weg von Berlin drehen. Aber wenn ihr dann interessante Drehbücher und Rollen auf den Tisch kommen, sind das Fügungen, denen sie sich nicht entziehen kann – und auch nicht will. Sie hat noch mehr als genug Kraft und Leben in sich. Wüsste ich ihr Alter nicht, würde ich mich sehr verschätzen. Sie trägt die Energie der Jugend in sich und vereint sie mit der Erfahrung und Klugheit des Alters gleichsam ihrer Rolle der Lilo in Axel Ranischs Opern-Musical „Orphea in Love“, das der gebürtige Lichtenberger Regisseur im vergangenen Sommer in München inszenierte. Ursula Werner beschreibt diese Figur als „eine seltene Paarung zwischen alt und jung. In Lilo sind Lebenskampf und Lebenslust vereint, mit glücklichem und auch traurigem Ausgang. Axel Ranisch hat mit seiner Energie, seiner Freude und seinem Übermut soviel Lust an der Mitarbeit verbreitet! Es war eine Wonne, unter diesem optimistisch geladenen, heiteren Menschen zu spielen.“

Der Film spielt in einer dystopisch anmutenden Welt, in der es durch die Liebe noch Hoffnung gibt. „Was anfängt wie ein klassischer Betrugsversuch, entpuppt sich als poetisches Kennenlernen zweier Filmfiguren, und das in einer traumhaften Zauberwelt zwischen Jacques Offenbach, Fred Astaire und LA LA LAND, ist auf der Webseite des 39. Münchener Filmfestes zu lesen. Am 23. März 2023 ist der Kinostart für Axel Ranischs bild- und klanggewaltigen Musikfilm.

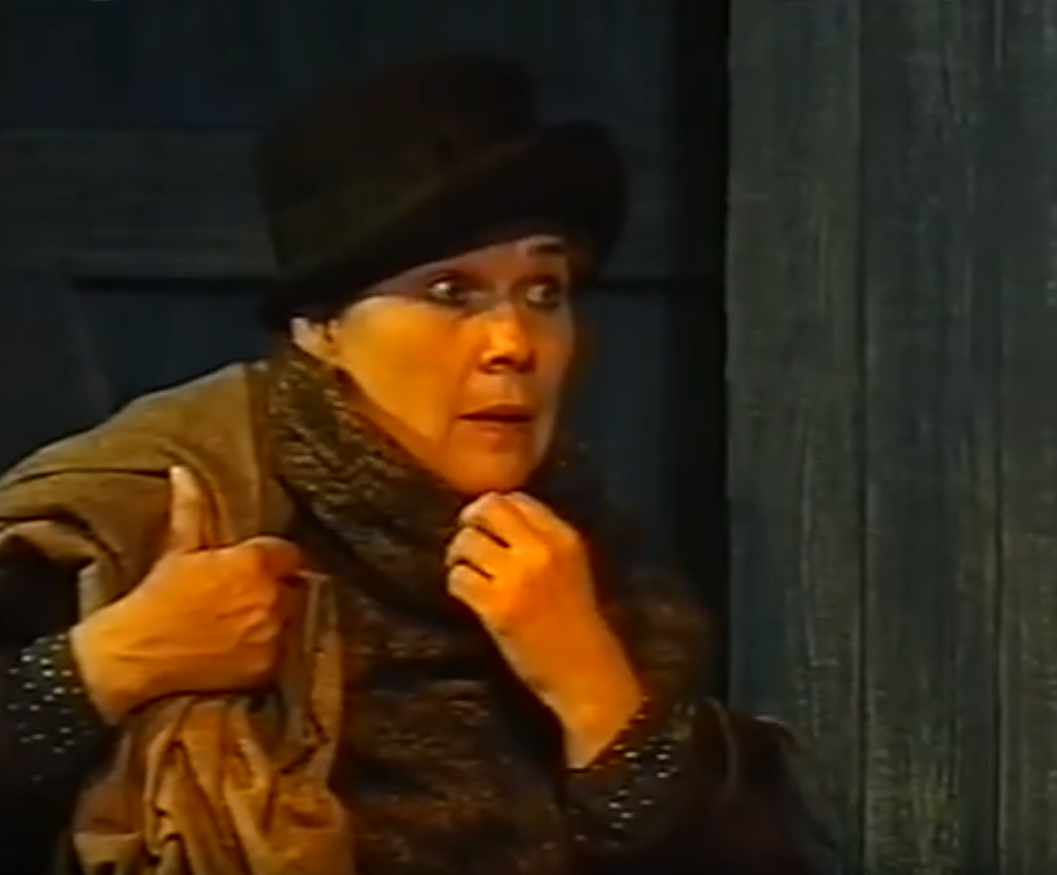

Bevor ich zum Interview zu Ursula Werner fuhr, habe ich mir einen halbstündigem Science-Fiction-Horrorfilm angesehen, den sie 2018 mit der Regie-Studentin Sabine Ehrl gedreht hat: „F For Freak“. Dystopie pur. Ich stieß bei Facebook darauf und hatte zu tun, meine Beklemmungen loszuwerden. In einer dreckigen Zukunftswelt, die von überwuchernder Natur und menschlicher Leere geprägt ist, jagen große Menschen kleine. Kopfgeldjäger verkaufen sie als Organspender, Leihmütter, Hilfskräfte. Die 78jährige todkranke Gabriela, die Ursula Werner verkörpert, braucht eine neue Lunge, ein neues Herz. Sie muss sich ihre „Ersatzteilspender“ selbst erjagen. Damit nimmt ihre Verwandlung ins Unmenschliche ihren Lauf.

Ursula Werner bewegte diese Frau mit ihrer ganzen Körperlichkeit, ist psychologisch genau in Diktion und Mimik. Die plötzlich aufkeimenden Skrupel, an dem, was sie vorhat, die Angst zu sterben, die Selbstberuhigung, dass diese kleinen „Biester“ ja selbst schuld daran sind, dass man sie jagt, weil sie gesund und schön sind, und die Unbarmherzigkeit am Ende des Films, als Gabriela dem Mädchen einen Stein an den Kopf wirft, weil es seine Mutter und die anderen „Schlachtopfer“ aus dem Hospital befreit. Alles drückt Ursula Werner fast ohne Worte in einem ergreifenden und verstörenden Spiel aus.

Auf dem 24. Fantasia Shortfilmfestival 2020 in Kanada wurde sie für ihre Darstellung als „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet. „Der Film hat etwas Unheimliches, meine Figur ist gruselig, so etwas habe ich noch nie gespielt. Ich wollte das mal versuchen, zumal ich das von der Thematik her diskussionswürdig finde“, sagt sie. „Die Frau kommt in den Zwiespalt, wie weit reicht mein Egoismus, andere Leben zu vernichten? Wie weit reicht die Bereitschaft, andere Wesen nicht so lebenswürdig zu betrachten? Das ist ja eine Diskussion, die auf der Hand liegt in unserer Welt. Das knüpft an menschliche Untiefen an und geht über das Thema Organspende weit hinaus. Wozu werden Kriege geführt?“

Es ist eine rhetorische Frage, die Antwort kennen wir, sie wird uns jeden Tag in den Medien präsentiert. Nur muss man sie zu interpretieren wissen. Es ist zwar pure Illusion, aber Ursula Werner ist überzeugt, wenn Mütter schriftlich einwilligen müssten, dass ihre Söhne in den Krieg ziehen, gäbe es keine Kriege. Auf ihrem Auto hat sie einen Aufkleber: „Alle Macht den Müttern“.

Die Arbeit mit Nachwuchsfilmern ist für die Schauspielerin ein gegenseitiges Geben und Nehmen. „Sie wählen sich immer außergewöhnliche Themen, etwas, das aus dem Rahmen fällt“, sagt sie. Die Rollen, die sie bekommt, füllt sie mit Menschlichkeit aus, im Guten wie im Schlechten. Sie lässt in Abgründe blicken. Wie eben in diesem Thriller von Sabine Ehrl, dessen besonderer Reiz für Ursula Werner auch in der Aufnahmetechnik lag. „Es hat mich interessiert, wie da plötzlich diese kleinen Menschlein erscheinen.“ Im vergangenen Jahr stand sie in Osnabrück für den ZDF-Film „Im Tal der Könige“ vor der Kamera, das Spielfilmdebüt des jungen Regisseurs Tim Ellrich. Ein Familiendrama, in dem er seine eigene Geschichte verarbeitet.

Die Dreharbeiten kollidierten zeitlich mit dem Probenbeginn für das historische Gerichtsdrama „Das Himmelszelt“ am Deutschen Theater. „Ich stand zwischen Baum und Borke“, sagt sie. „denn ich hatte mich schon Tim Ellrich für seinen Diplomfilm verpflichtet, als das Angebot für die Rolle am Deutschen Theater kam.“ Sie ist jemand, der zu einer Verpflichtung steht. „Man muss sich auf mich verlassen können. Wenn nötig, gehe ich mit dem Kopf unterm Arm auf die Bühne oder vor die Kamera.“ Sie arrangierte es so, dass sie später in die Theaterproben einstieg. „Ich war ganz glücklich, dass ich noch einmal am Deutschen Theater spielen konnte. 1972 hatte ich dort als Vertretung von Jutta Wachowiak und Gudrun Ritter als Charlie in Ulrich Plenzdorfs ,Die neuen Leiden des jungen W.‘ gastiert. Das war kurios. Die eine war die Zweitbesetzung für die andere und beide fielen wegen Erkrankung aus.“

Mit ihrer Rolle der 83jährigen Sarah Smith in dem Stück „Das Himmelszelt“ der britischen Autorin Lucy Kirkwood musste sie sich erst anfreunden, weil sie später zum Ensemble dazustieß. „Es ist eine spannende Geschichte“ erzählt sie, „die im Jahr 1759 in einem kleinen Dorf an der englischen Ostküste spielt. Eine junge Mörderin gibt vor schwanger zu sein, denn dann darf sie nicht gehängt werden. Schwangerschaftstests gab es noch nicht, also wurden zwölf Frauen aus der Gemeinde berufen, die feststellen sollen, ob sie lügt oder die Wahrheit sagt. Diese Frauen mit ihren unterschiedlichen Haltungen und Ansichten sind tolle Figuren. Und ich habe mich gut reingefunden.“ Das macht die Schauspielerin Ursula Werner aus, ihre Schauspielkunst, die sie in 55 Jahren großartig beherrschen lernte.

Mit ihren fast 80 Jahren, hat Ursula Werner so viele Filmangebote, dass es ihr fast ein schlechtes Gewissen macht. „Andere, gute Kollegen, auch jüngere, warten auf Rollen. Sie müssen zusehen, wie sich durchschlagen.“ Das sind so Ungerechtigkeiten, die sie ungemein stören, ja, traurig machen, weil sie nichts daran ändern kann. „Das schlimmste ist, dass man sich manchmal so hilflos fühlt.“ Da bin ich ganz bei ihr. Selbst musste sich Ursula Werner nie Sorgen machen, ob sie ihren Kindern neue Schuhe kaufen und etwas zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken kann. Oder ob sie sich Ferien gönnen können. Sie hatte seit 1974 ein festes Engagement am Maxim Gorki Theater und war unkündbar, als man 1994 als Nachfolger von Albert Hetterle den Direktor der Münchener Falkenberg-Schauspielschule Bernd Willms einsetzte. Sie erzählt von den Umwälzungen, die nun stattfanden, den Entlassungen. „Ich habe mich bei Gastspielen in der BRD immer gewundert, warum sich die Gespräche der Kollegen dort immer ums Geld drehten. Im Nachhinein ist mir klar, was für eine Freiheit das ist, was für ein Gewinn, wenn man weiß, man kann sein Leben fristen, muss seine Wohnung nicht verlassen.“ Üppig waren Gagen am Theater in der DDR nicht. „Ich bekam 425 Mark Monatsgage bei meinem ersten Engagement 1968 in Halle, hatte aber auch eine Wohnung, die nur 35 Mark Miete kostete. Und ein Brötchen kriege ich heute nicht mehr für 5 Pfennig. Das waren unsere Relationen.“

Fenster ohne Gardinen

Es war kurz vor Heiligabend, als ich Ursula Werner besuchte. Ich hatte von unterwegs eine Tüte Kräppelchen und Spritzkuchen mitgebracht. „Was für eine gute Idee! Das hat ja noch keiner gemacht, zum Interview Futtereien mitzubringen. Wollen wir Kaffee oder Tee trinken?“ Sie mag Kaffee lieber, ich auch.

Das kleine Zimmer mit Blick auf die Stargarder Straße ist gemütlich. Sie hat sich in die Kissen auf dem Sofa gekuschelt, ich habe den Stuhl ihr gegenüber genommen. „Das war mal eine Küche“, erklärt sie. „Bei der Sanierung nach der Wende hat man zwei kleine Wohnungen zusammengelegt.“ Ich gucke durch das gardinenlose Fenster hinaus auf die Straße. Es sieht übel aus da draußen. Nieselregen, der auf dem kalten Pflaster sofort gefriert. „Du magst es auch lieber ohne Gardinen?“, frage ich. Sie nickt. „Schon immer. Wenn sich meine Nachbarn in Halle darüber aufregten, habe ich immer gesagt: Die Frau Werner hat viele schöne Gegenstände in der Wohnung, die braucht keine Gardinen.“

Fenster ohne Gardinen laden ein zum Hineinschauen in die Wohnzimmer. Ich mache das gern, wenn ich durch die Straßen gehe, erhasche da ein winziges Stück vom Leben der Bewohner. Ich sammele Eindrücke wie Mosaiksteinchen. Auch jetzt bei Ursula Werner. Auf der Sofalehne hockt ein weißer Teddybär auf seinem eigenen kleinen geblümten Sofa. Am Schrank neben ihr hängt eine überdimensionale Armbanduhr. „Davon habe ich zwei“, sagt sie. „eine hier und eine in meinem Haus draußen auf dem Land.“ Wie sie zu dem Haus mit Garten kam, ist eine der vielen glücklichen Fügungen in ihrem Leben, von denen sie mir erzählt. Es wird ein langer Besuch.

Ende der 70er Jahre suchte sie ein kleines, dauerhaftes Feriendomizil. „Ein Urlaubsplatz kam in der DDR einem Sechser im Lotto gleich. Wenn ich mit meiner Tochter Jenny verreisen wollte, war das ganz schwierig. Manchmal halfen Beziehungen. Mit zwei Kindern schien mir das unerreichbar“, erinnert sich Ursula Werner. „Ich dachte, ein Häuschen auf dem Land wäre die Lösung.“ Sie fragte ihre Freundin Heide Böwe, die Hörspieldramaturgin und Ehefrau ihres so sehr verehrten Kollegen Kurt Böwe, ob sie sich nicht mal umhören könnte. Vielleicht dort, wo sie ihr Ferienhaus haben. Und tatsächlich machte Heide Böwe in der Prignitz, der alten Heimat des Schauspielers, ein schon lange leerstehendes altes Jagdhaus aus, das die Gemeinde verkaufen wollte. „Es hatte ein großes Grundstück, war aber total heruntergekommen. Putz bröckelte von den Wänden, die Fensterscheiben waren kaputt, überall lag Schutt. Man brauchte schon Phantasie, um sich hier eine Ferienidylle vorzustellen.“

Ursula Werner hatte sie. Und es erfüllte sich ein Traum. Tief im Herzen hegte die Schauspielerin seit ihrer Kindheit den Wunsch, an einem solchen Ort zu leben. Mitten im Wald, mit einem Garten, einer großen Wiese, Sträuchern und Obstbäumen. „Ohne meine Freundin Marianne vom Maxim-Gorki-Theater, meine Mutter, meinen Vater und hilfreichen jungen Leuten aus dem Dorf hätte ich das nicht geschafft“, erinnert sie sich dankbar. Seit gut vierzig Jahren hat sie nun in Stepenitz ein zweites Zuhause, gewissermaßen auch ein zweites Leben. Unser Treffen scheiterte auch einige Male daran, dass sie ihre freien Tage zwischen Dreharbeiten und Proben am Deutschen Theater auf dem Land verbringen wollte. „Es tut gut, die Ruhe zu spüren. Die Leute hier im Dorf beschäftigen sich natürlich auch mit der Situation im Land, die für sie eine andere ist als für mich. Sie haben teilweise ganz andere Ansichten. Das ergibt sehr interessante Gespräche. Umweltschutz, Klima, Mobilität ist auf dem Land von anderer Wichtigkeit. Es ist schön, diese Seite zu erleben, nicht nur seine Stadt zu sehen.“

Über die Uhren verrät sie mir, dass es einmal Mitbringsel für ihre Söhne Johannes und Maximilian waren. „Ich fand sie originell, die Jungs damals auch“, lacht die 79jährige. Die Teenager wurden erwachsen und fanden die Uhren nicht mehr so toll. Die Mutter nahm’s gelassen und die Geschenke zurück. Zum Entsorgen waren sie ihr zu schade. „Da steckt Arbeit drin, Material und Energie, außerdem funktionieren sie noch. In unserer Wegwerfgesellschaft wird der Wert von Arbeit überhaupt nicht mehr geachtet.“ Das ärgert die Schauspielerin, die 1943 zur Welt kam und in der Zeit des Mangels nach dem Krieg ihre Kindheit erlebte, und gelernt hat, Dinge zu wertschätzen. Essen, Kleidung und was man noch so braucht im Alltag. „Komm, nimm doch auch was“, bittet sie mich und schiebt den Teller mit den Küchlein näher zu mir. „Wir haben als Kinder immer geteilt. Wenn wir auf der Straße oder im Hof Vater, Mutter, Kind gespielt haben, und jemand brachte ’ne Stulle mit oder ’nen Apfel, wurde das geteilt.“

Der Duft von frisch geschnittenem Holz

Wir haben ähnliche Erfahrungen in unserer Kindheit gemacht. Lebensmittel waren damals rationiert. Brot, Fett – Butter, Margarine – und Fleisch bekam man nur auf Marken. In der DDR wurden die Lebensmittelkarten 1958 abgeschafft. Ich weiß noch, wie mich meine Oma, wenn ich in den Ferien bei ihr in Quedlinburg war, mit einer Lebensmittelkarte losschickte, um im Milchladen ein halbes Pfund Butter zu kaufen. Die Abschnitte dafür waren immer zuerst aufgebraucht. Manchmal bekam meine Oma ein Viertel Butter ohne Marke, weil ich zu Besuch war. Da half, dass sie die Milchfrau kannte.

In dem total zerstörten Berlin hieß das Gebot der Stunde in jenen Jahren: Organisieren. „Meine Mutter schaffte es immer, dass wir nicht gehungert haben“, erinnert sich Ursula Werner. „Wenn es kein Brot mehr gab, konnte man mit den Brotmarken Zucker kaufen, den es reichlich gab. Sie hat ihn dann in der Pfanne kandiert und für meinen Bruder und mich Bonbons gemacht.“ Ein besonderes Talent, Sachen zu beschaffen, hatte ihre Berliner Oma. „Die war richtig clever, wie man heute sagt. Sie besorgte zum Beispiel die Stoffe, aus denen meine Mutter für uns Kleidung nähte.“

Vieles, worüber wir sprechen, müssen wir uns nicht gegenseitig erklären. Zum Beispiel, dass die knappen Ressourcen in der DDR uns dazu anhielten, zu haushalten, nichts wegzuwerfen, was irgendwie noch gebraucht werden konnte. Weiterverwertung oder aus Alt mach Neu – heute heißt das Recycling – war in der Wirtschaft und im privaten Leben ein wichtiges Element. Als Kinder haben wir Flaschen, Gläser, Lumpen und Papier zum Altstoffhändler gebracht. Dafür gab es ein schönes Taschengeld. Dass heute fast nichts mehr repariert wird oder werden kann, findet Ursula Werner eine große Verschwendung. Da braucht ihr niemand mit Umweltschutz zu kommen. Vom freundlichen Plauderton schlägt ihre Stimme für einen Moment ins Energische um.

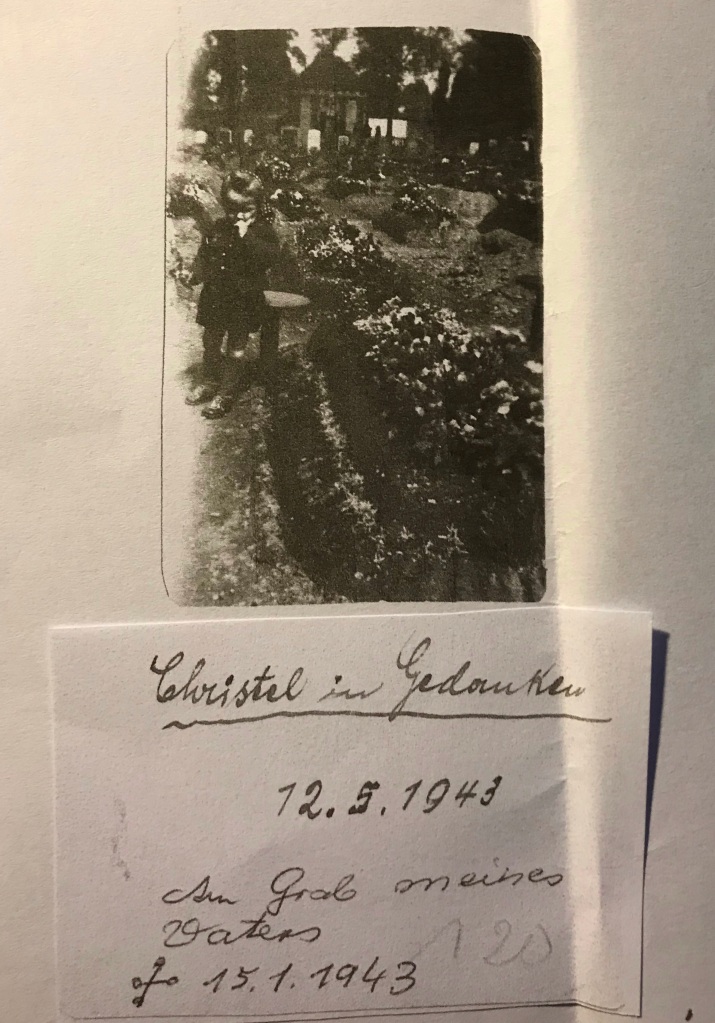

Ihre ersten Lebensjahre verbrachte Ursula Werner zusammen mit ihrem anderthalb Jahre älteren Bruder Willi auf dem Land auf. Hochschwanger hatte ihre Mutter im Sommer 1943, als die Royal Air Force schwere Luftangriffe auf Berlin flog, die Stadt verlassen und war zu ihren Eltern nach Friedrichwalde in die Uckermark zurückgekehrt. Es war ihr Glück. Das Haus, in dem die Werners gewohnt haben, wurde ausgebombt. So kam es, dass das Berliner Kind im Krankenhaus Eberswalde zur Welt kam. Auf dem Bauernhof der Großeltern suchten auch die Tanten mit ihren Kindern Zuflucht. Dann kehrte der Bruder ihrer Mutter aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause zurück. Es wurde eng, aber alle fanden Platz, keiner musste in der Scheune schlafen. Onkel Gustav war Zimmermann. Wenn er seine Kreissäge in Gang setzte, quietschte es furchtbar. Andere hielten sich die Ohren zu, Ursula hüpfte das Herz vor Freude, wenn sie das Kreischen beim Aufwachen morgens hörte. „Manchmal durften wir Kinder mit dem Schälmesser die Borke von den Stämmen, die der Onkel zersägen wollte.“

Mit duftendem, frisch geschnittenem Holz zu werkeln, gefiel ihr sehr. „Ich hatte ein gutes, starkes Gefühl für Holz “, sagt sie. Als sie nach dem Abitur zunächst den Tischlerberuf erlernte, wusste sie sehr zu schätzen, dass der Onkel sie mit seinen Werkzeugen arbeiten ließ. „Ich wollte Innenarchitektur studieren, da war ein Facharbeiterbrief als Maurer, Zimmermann oder Tischler Voraussetzung.“ Sie absolvierte in Adlershof eine Lehre zur Möbeltischlerin. „Die Ausbildung war anstrengend. Wir fingen früh um sieben Uhr an. Der lange Weg war besonders im Winter bitter. Doch es machte mir alles Spaß, Hobeln, Sägen, Schleifen und aus den Teilen Tische, Schränke und Stühle bauen. Ich könnte das heute noch“, lacht sie, „müsste nur meine Kenntnisse etwas auffrischen.“

Die kleine Ursula erlebte eine wunderschöne Zeit. Friedrichwalde, mitten in der Schorfheide mit Wiesen, Wäldern und Wasser, war ein Paradies für die Kinder. Mit nackten Füßen durch feuchtes Gras laufen, Pilze und Blaubeeren sammeln, im See baden – was wollte man mehr als Kind. Später, als die Familie wieder in Berlin wohnte, fuhr sie immer wieder in den Ferien dorthin.

Ein nackter Mann auf dem Sportplatz

Wilhelm Werner war 1947 aus englischer Gefangenschaft gekommen, und so kehrte auch seine Frau Elise mit ihren beiden Kindern aus der Uckermark in den Prenzlauer Berg zurück. „Ich war vier und habe Onkel zu meinem Vater gesagt. Das ihn sehr traurig gemacht. Ich erinnere mich an sein Gesicht in dem Moment“, erzählt sie. Der Kiez um die Stargarder Straße ist ihr Heimat geworden. Von hier aus nahmen all die Fügungen ihren Lauf, die Ursula Werner zu einer der besten Charakterdarstellerinnen des deutschen Theaters und Films werden ließen. Das muss gesagt werden, wenngleich sie auf Platzierungen keinen Wert legt. Schon in der Schule war es ihr egal, ob sie Klassenbeste, zweite oder dritte ist. Sie hat gelernt, weil sie neugierig war, weil es ihr Spaß machte. So geht sie auch an ihre Arbeit heran. „Ich gucke, was wird behandelt, ist das Stück wichtig, ist es wahrhaftig? Da kommt es mir erst einmal gar nicht darauf an, wie groß oder klein die Rolle ist. Wichtig ist mir, dass der Regisseur weiß, was am Ende dabei herauskommen soll.

Am 1. September 1949 kam sie in die Schule – mit der heißbegehrten Zuckertüte ihres Bruders Willi. An der Schliemann–Oberschule, dem heutigen Gymnasium in der Dunckerstraße, machte sie 1961 ihr Abitur. In der Abiturzeit hatte sie kurz mit der Schauspielerei geliebäugelt. „Ich nahm zur Kenntnis, dass sich drei Mädchen aus der Nachbarklasse an der Schauspielschule beworben hatten, aber es brachte mich nicht dazu, es als Vierte zu wagen. Zumal ich nicht mal wusste, wie man das macht.“ Die Drei waren die später bekannten Filmschauspielerinnen Renate Krößner, Heidemarie Wenzel und Petra Hinze.

Ursula Werner weiß von keinem aus ihrer Familie, der in irgendeiner Weise auf künstlerischen Pfaden gewandelt ist. Der Vater war Klempner und Rohrleger, die Mutter gelernte Stenotypistin und Schneiderin. Aber vielleicht steckte die Begabung zur Schauspielerei doch in ihren Genen. Wilhelm Werner besaß einen außergewöhnlichen schönen Tenor und einen echten Urberliner Witz. „Mein Vater sang Opernarien und Operettenlieder, erzählte seine Schnurren aus dem Stegreif. Er war sehr beliebt als Alleinunterhalter“, erinnert sich Ursula Werner. Doris Borkmann, die als „große alte Dame des ostdeutschen Films“ bekannte Regie-Assistentin und Casterin der DEFA, hat ihn eines Tages für den Film entdeckt. „Sie begegnete meinem Vater bei uns zu Hause, als sie mir wieder einmal ein Drehbuch vorbeibrachte. Ihr gefiel sein Wesen, sein Aussehen, seine ganze Art, und sie verpflichtete ihn für einen Film.“

Und das war 1973 für Konrad Wolfs spröde anmutende Tragikomödie „Der nackte Mann auf dem Sportplatz“. Sie schildert ein Stück aus dem Leben des eigensinnigen Bildhauers Kemmel, der in seinem Dorf mit seiner Auffassung von Kunst und seinen Werken keinen Blumentopf gewinnen kann. In leisen, satirischen Episoden geht es um die große Frage, welchen Platz nimmt die Kunst in der sozialistischen Gesellschaft ein. Der 30jährigen Ursula Werner hatte Konrad Wolf die Figur der selbständigen Fotografin Angela zugedacht, eine etwas abgeklärte, bodenständige Frau. „Obwohl ich nicht wusste, wie ich diese Rolle bewältigen sollte, ich hatte von einer Fotografin eine ganz andere körperliche Vorstellung, groß und schlank, was ich absolut nicht bin, habe ich sie angenommen.“

Drei Gründe gab es für sie: „Ich fand das Thema, das gerade hochaktuell war, spannend. Kurt Böwe, den ich wahnsinnig mochte, und der ein so großartiger Bühnenschauspieler war, spielte den Bildhauer Kemmel, über den die Angela eine Fotoreportage machen sollte. Und ich war neugierig auf Konny Wolf. Ich konnte mir nicht erklären, warum er mich besetzt hat. Wir kannten uns nicht.“ Konrad Wolf lockte aus der jungen Schauspielerin eine Art der Darstellung heraus, wie sie sagt, die bis dahin noch nie von ihr gefordert war. „Er hatte eine ganz feine Art, mich auf den Weg zu führen, den er wollte. Alles, was ich ihm anbot, war falsch, zu viel. Hat er aber nicht gesagt. Er nahm es einfach mit kleinen Hinweisen weg. Es war eine ganz tolle Erfahrung, dass ich ausdrücken kann, was jemand erwartet, wenn er weiß, was er will.“ Es war das einzige Mal, dass Ursula Werner mit Konrad Wolf gearbeitet hat. Ihr Vater spielte übrigens ihren Zimmervermieter.

Sie stieß immer wieder auf Menschen, die ihre Begabung sahen, ihr mehr zutrauten als sie es selbst vermochte. „Ja,“ sagt sie, „ich hatte viele gute Regisseure und Schauspieler an meiner Seite, von denen ich lernen konnte.“ Regisseur Robert Trösch vom Berliner Kabarett „Die Distel“ war so jemand. Er holte sie 1963 in das Ensemble. Er hatte sie im Laienensemble von Hella Len entdeckt. Ursula Werner nahm die Ausbildung, die die Schauspieldozentin und Regisseurin ihren Schützlingen angedeihen ließ, sehr ernst. Vielleicht ergab sich ja doch noch mal etwas, was aus der Liebäugelei mit der Schauspielerei mehr werden ließ. Und die „Distel“ war ja immerhin ein Anfang. „Ich sollte die Lücke füllen, die Ellen Tiedtke mit ihrem Weggang hinterlassen hatte“, erzählt Ursula Werner. Überzeugt war sie nicht, dass sie das kann. Ellen Tiedtke beherrschte ihr Handwerk, war eine brillante Kabarettistin, und ich spielte in einem Laienensemble im Haus der DSF, der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft.“ Das lag gleich nebenan zum Maxim Gorki Theater, was sich später als eine glückliche Fügung erweisen sollte.

Robert Trösch hatte das richtige Gespür dafür, was er von der Amateurin fordern konnte, wusste sie als Farbe einzusetzen. Ursula Werner brachte das Burschikose, das Urberlinische mit, das Ellen Tiedtkes Besonderheit war. „Es schien mir naheliegend, dass das für Robby Trösch eine wichtige Voraussetzung gewesen war, mich zu engagieren. Das Handwerkliche zu erlernen sah er als Sache, die sich bei der Arbeit ergeben würde – und auch ergab.“ Gerd E. Schäfer, Gustav Müller, Heinz Draehn, Hanna Donner und Ingrid Ohlenschläger, Größen des Kabaretts in der DDR, ermunterten die Kleene. „Doch, doch, das schaffst du schon!“ Und so bekam sie ihren ersten Bühnenvertrag.

Zwischen Tischlerlehre und Theaterspiel

Dass sich die damals 20jährige mit der Schauspielerei angefreundet hat, lag an dem jungen Regisseur Helmut Nitzschke, den sie zwei Jahre zuvor kennengelernt hatte. Er suchte Darstellerinnen für seinen Diplomfilm „Sorgenkinder“. „Ich hatte durch einen Bekannten davon gehört und dachte, dass ich mal ausprobieren könnte, wie das so geht als Schauspielerin beim Film.“ Also stellte sie sich bei ihm vor und bekam eine kleine Rolle. „Es war ein großes Erlebnis für mich, als künftige Schauspielerin sah ich mich da jedoch noch nicht.“

Helmut Nitzschke hatte in zweifacher Hinsicht an ihr Gefallen gefunden, wie sich bald herausstellte. Ein paar Monaten danach saß er eines Tages im Büro ihres Direktors in der Möbeltischlerei. „Da will dich jemand von der DEFA für seinen Film“, empfing er sie. Sie erkannte sofort ihren Regisseur wieder. Helmut Nitzschke hatte extra für sie eine Rolle in seinen Film „Wind von vorn“ geschrieben – in der Hoffnung, sie würde „Ja“ sagen. „Na klar, habe ich ja gesagt. Keine Frage. So eine Chance lässt man sich doch nicht entgehen!“

Der Film erzählt die Geschichte des LKW-Fahrers Schorsch, der im Auftrag des Erdölverarbeitungswerks Schwarze Pumpe Ersatzteile zu den Brigaden auf Außenmontage bringt. Bei einem tragischen Unfall kommt sein Freund Hannes ums Leben. Schorsch nimmt sich dessen Tochter Uschi an. Helmut Nitzksche, für den das sein erster großer DEFA-Spielfilm werden sollte, und Kameramann Roland Gräf zeichneten ein realistisches Porträt der Menschen und ihrer harten Arbeitswelt, sparten dabei auch Planfälschungen, Saufgelage und Prügeleien nicht aus.

Nachdem ungefähr zwei Drittel des Films abgedreht waren, ließ die DEFA-Direktion die Arbeiten wegen „künstlerischer Mängel“ einstellen. Roland Gräfs Aufnahmen würden die „ästhetischen Normen“ verletzen, wie es intern hieß. Was immer damit auch gemeint sein sollte. Der Kameramann selbst mutmaßte, dass seine herben, ungeschönten Großaufnahmen von Arbeitergesichtern die Direktion verstörten. Der Kulturwissenschaftler Joachim Mückenberger war damals gerade zum Generaldirektor des Spielfilmstudios ernannt worden. Und wollte offenbar nichts verkehrt machen. Das Filmmaterial gilt als vernichtet. Nur einige Arbeitsfotos sind erhalten geblieben. Auch einige Fotos von Ursula Werners in ihrer ersten Rolle in einem DEFA-Film. „Ich fand es sehr mutig, mir als Laiin so eine große Rolle zuzutrauen“, erinnert sie sich.

Die Dreharbeiten hatten ein unerwartetes Nachspiel. Ursula Werner und ihr Regisseur verliebten sich an dem unromantischsten Ort, den man sich vorstellen kann. Zurück in Berlin stand bald die Frage, wie soll es weitergehen? Sie war Achtzehn, er Fünfundzwanzig. Auf ewig Händchen haltend Spazierengehen konnte es nicht sein. Kurz und knapp: Helmut Nitschke machte ihr eines Abends vor der Haustür ihrer Eltern in der Stargarder Straße 5 einen Heiratsantrag, und sie sagte ja. „Es war meine erste und einzige Ehe, um das vorwegzunehmen“, erzählt sie mir mit einem Lachen sechs Jahrzehnte danach. „Und von heute aus betrachtet, mutet diese Heirat doch recht ungewöhnlich an. Ich war ein Arbeiterkind aus dem Prenzlauer Berg und Tischlerlehrling, er ein aufstrebender junger Regisseur aus einem künstlerischen Elternhaus.“

Ihr Mann hat sie nie gedrängt, ihre Lehre aufzugeben, obwohl er wusste, welche schauspielerische Begabung in ihr steckte. Dann hatte sie 1964 ihren Facharbeiterbrief in der Hand, konnte ihr Vorhaben, Innenarchitektur zu studieren, jedoch nicht umsetzen. Es gab keine freien Studienplätze an der Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm. Das hieß, ein Jahr warten, und es dann noch einmal versuchen. Was tun in der Zeit? „Ich war alles andere als eine Hausfrau.“ Der Gedanke ans Schauspielen flackerte wieder auf. So stieg Ursula Werner im Haus der DSF in die Laienspielgruppe von Hella Len ein, die ihr kleine Rollen in Stücken am Maxim Gorki Theater übertrug, und wo sie „Distel“-Regisseur Robert Trösch entdeckte. Das Studium in Heiligendamm zerschlug sich endgültig mit ihrem Erfolg, den sie am Kabarett hatte. Ja, sie hatte jetzt richtig Lust auf diesen Beruf.

Nach zwei Anläufen begann sie 1965 schließlich an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin-Schöneweide mit dem Studium. Endlich war sie auf dem richtigen Weg, an dessen Anfang ein riesiger Stolperstein lag. Beim ersten Vorsprechen in der Eignungsprüfung hatte sich ihr ausgeprägter Berliner Dialekt als Tücke erwiesen. Ein Stück aus „Faust“ galt als obligatorisch. Sie hatte sich „Lieschen am Brunnen“ ausgesucht. Dieses Lieschen berlinerte derart, dass die Prüfer zurückzuckten. Als Eliza Doolittle aus Bernarnd Shaws „Pygmalion“ machte sie einiges wett. „Ausnahmsweise durfte ich noch mal wiederkommen.“ Das zweite Vorsprechen lief gut, dank der DEFA-Schauspielerin Friedel Nowack, die mit der Berliner Göre die Katharina aus Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ einstudierte. Ursula Werner demonstriert beim Erzählen, wie schwer ihr das Hochdeutsch auf der Zunge lag. „Ich dachte neulich nach“, sagt sie, „warum mir das Berlinische so selbstverständlich war. Wir kamen aus der Uckermark nach Berlin und haben platt gesprochen.

Die Kinder auf der Straße machten sich lustig über meinen Bruder und mich. Da haben wir uns ganz schnell angepasst. Das Platt verwischte sich und Berlinern wurde meine Muttersprache.“ Davon ist fast nichts zu merken. „Das Schleifen eines Dialekts muss sein für diesen Beruf. Aber ich finde es wichtig, dass auch etwas erhalten bleibt. Das macht die Satzmelodie natürlich.“ Und was hältst du vom Gendern? Sie prustet. „Da würde ich abgehen. Das sieht als Schrift hässlich aus und ist beim Sprechen doppelt hässlich! Ein Graus!“ Sie will kein Unterstrich, kein Doppelpunkt oder ein „In“ sein, das auch nur ein Anhängsel vom Mann, also dem Maskulinum, ist. „Das ist doch das Gegenteil von dem, was die Genderfrauen erreichen wollen: Sie sind unten drunter, nicht auf gleicher Höhe!“ Keine Frage.

Übers Erzählen ist es Zwölf geworden. Die Glocken der Gethsemane-Kirche schräg gegenüber läuten. Die Kirche hat Bedeutung für Ursula Werner. Nicht nur, weil sie dort zum Kindergottesdienst ging, als der Religionsunterricht nicht mehr in der Schule stattfand, da sich der Staat von der Kirche getrennt hatte. Die DDR wurde ein säkularer Staat. Die Kirchensteuer wurde nicht mehr automatisch vom Lohn oder Gehalt abgezogen, so wie heute wieder, wenn man nicht amtlich bescheinigt aus der Kirche austritt. „Wir waren eine christliche Familie, ich bin getauft und bin mit dreizehn eingesegnet worden. Meine Eltern haben mich nicht dahin gejagt, ich fand es interessant, etwas aus der Religionsgeschichte zu erfahren. Vieles in der Kunst, vor allem in der früheren Malerei, geht darauf zurück. Ich konnte meinen Kindern immer die biblischen Zusammenhänge auf Gemälden erklären.“ Für sie hat es nichts mit Glauben oder Nichtglauben zu tun, die Bibel zu kennen. „Es ist eine Bildungsfrage“, erklärt sie. Darin kann ich ihr zustimmen. Ich sehe mir gern Kirchen an. Aber die Darstellungen an den Kuppeln, Fenstern und Kanzeln erschließen sich mir ohne Erklärung nicht. Einiges haben wir im Kunstgeschichte-Unterricht besprochen. Leider ist davon bei mir wenig hängengeblieben. Die Schülerin Ursula Werner ging auch zu Pioniernachmittagen, ohne Pionier zu sein. „Meine Mutter fand die Organisation nicht gut, verbot mir aber auch nicht, zu den Arbeitsgemeinschaften und Treffen zu gehen. An der Erweiterten Oberschule bin ich dann in die FDJ eingetreten. Ich sah das als Abschluss meiner Kindheit an. Die blauen Blusen mit der gelben Sonne strahlten ja auch etwas Optimistisches aus.“ Nach vorn schauen hieß es für sie und ihre Familie.

Dass ihr Bruder Willi, er studierte Physik an der Humboldt-Universität, 1961 mit falschem Pass in den Westen abgehauen ist, hat sie verstanden. „Er wollte schon als Junge die Welt bereisen, Forscher und Entdecker werden. Mit der Mauer vor der Nase ging das nicht. Also machte er einen Abflug, beendete in West-Berlin sein Studium und nahm ein Angebot der NASA an. Willi arbeitete viele Jahre in der Weltraumforschung in den USA. Genau so etwas hatte er sich gewünscht. Amerikanischer Staatsbürger ist er nicht geworden. Sich in den Vietnam-Krieg hineinziehen lassen, danach stand ihm nicht der Sinn. Er war dann drei Jahre in Australien und ging von dort nach Südafrika. Mir kam 1961 gar nicht in den Sinn, dass ich Willi viele Jahre nicht sehen würde.“ Seit 2000 sind sie wieder in Berlin vereint. Ihr Bruder kehrte mit seiner malaiischen Frau und ihren drei Kindern in die Heimatstadt zurück.

Seine Schwester hatte nie den Wunsch, auszureisen oder sich bei Gastspielen in den Westen abzusetzen. „Dass ich die Reisefreiheit nicht hatte, finde ich bedauerlich. Aber ich habe in der DDR keine Tafel kennengelernt, brauchte keine Arche, keine Suppenküche aufsuchen, weil ich ein zu armes Kind war. Keiner musste bei uns um ein paar Groschen betteln. Das war für mich Literatur des 18./19. Jahrhunderts, nicht Realität.“ In dieser Gesellschaft, in der wir leben, hat das nie aufgehört für Millionen Menschen, genauer 13, 87 Bundesbürger, Realität zu sein. Was das Reisen angeht, räumt sie ein, sei sie in der DDR privilegiert gewesen. „Ich konnte mich auf Gastspielen umschauen.“ Und was sie gesehen hat, habe sie sehr nachdenklich gestimmt. „Ich fand dieses überbordende Angebot in den Warenhäusern irrsinnig. Daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Das kann doch kein Mensch verbrauchen! Und auf der anderen Seite gibt es in unserer sich so sozial gebenden Gesellschaft diese schreckliche Armut. Die Leute gehen arbeiten und können davon nicht leben. Das können Staat und Politik doch nicht wollen?.“ Fragezeichen, Punkt. Wohin geht die Reise?

Studienzeit und erster Film im Kino

Nein, Ursula Werner musste sich zu keinem Zeitpunkt um ihre Zukunft sorgen. An der Schauspielschule angekommen, ging alles seinen sozialisitischen Gang, wie wir immer sagten. Wenngleich das erste Studienjahr ein bisschen anders verlief, als es sich die 22jährige vorgestellt hatte. Ein halbes Jahr war sie da, als die DEFA schon anklopfte, und sie für einen Film mit Manfred Krug vor die Kamera holte. „Frau Venus und ihr Teufel“ wurde ihr erster Kinofilm, der es auch auf die Leinwand schaffte und noch immer beliebt ist. Über 59.000mal streamten Fans die heiter-musikalische Liebesgeschichte 2022 bei YouTube. Die Schauspielstudentin im ersten Semester stand dem erfahrenen Manfred Krug nicht nach. „Wir hatten Augenhöhe“, sagt sie. Es stimmt. Ich habe den wunderbaren humorigen Schlagabtausch der beiden genossen, als ich mir den Film jetzt noch einmal ansah. Das Berliner Paar Hans (Manfred Krug) und Maria alias Moritz (Ursula Werner) will die Wartburg besichtigen, die aber geschlossen hat. Eine alte Frau – Inge Keller – führt sie durch die Gemäuer. Hans will sich nicht zu seiner Liebe bekennen. Die Alte – Frau Venus– lässt ihn ins Mittelalter fallen, er findet sich als Tannhäuser wieder.

Moritz springt ihm nach. Sie geraten zwischen Ritter und in den Sängerkrieg. Hans brüskiert die Minnesänger mit einem Jazztitel über Frauen, und wird von Walther von der Vogelweide zum Duell gefordert. Moritz rettet ihm mehrfach das Leben, ohne dass Hans in dem scheinbaren Jungen Maria erkennt. „Das waren tolle Filmerfahrungen, die ich gemacht. Inge Keller Rolf Hoppe, Wolfgang Greese, Herbert Köfer, Horst Kube, Helga Labudda … ein großartiges Ensemble, in dem ich agieren durfte. Mit Manfred Krug kam ich wunderbar aus. Er gab mir in seiner unverblümten Art Tipps, ohne mich damit zum Weinen zu bringen. Ich konterte, er vertrug es. Er war mir ein großartiger Kollege. Nach diesem Film haben wir nicht wieder zusammengearbeitet. Wir trafen uns nur einmal im Friedrichstadtpalast wieder, kurz nachdem die Grenze offen war. Als er 2016 verstarb, habe ich bedauert, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, ihn zu besuchen, als er so krank war.“

Bei der Premiere des Films am 25. Juni 1967 in Erfurt konnte die Hauptdarstellerin nicht dabei sein. „Ich hatte gerade meine Tochter Jenny geboren. Ich war noch im ersten Studienjahr schwanger geworden.“ Noch bevor das Kind zur Welt kam, hatten sich die Eltern scheiden lassen. „Wir haben vier Jahre bei Helmuts Eltern im Haus gewohnt, und ich merkte, dass sich unsere Beziehung nicht mehr wie das große Glück anfühlt. Manne Krug bot uns seine Wohnung im Prenzlauer Berg an, zog da gerade aus. Ich bin tief in mich gegangen und fand, ich sollte nicht mit Helmut in eine Wohnung ziehen. Wir waren nicht auf Dauer füreinander geschaffen, das war mir klargeworden.“ Ursula Werner ging zurück in die Stargarderstraße zu ihren Eltern. Oma und Opa nahmen die kleine Jenny in ihre Obhut. Die Mutter verbrachte mit ihr in den Semesterferien glückliche Zeiten auf dem Land bei ihrer Tante Mariechen in Friedrichswalde. Ich frage nicht danach, Ursula Werner erzählt von selbst, warum sie ihre Tochter Jenny genannt hat. Sie mochte Brechts „Dreigroschenoper“, besonders die Seeräuber-Jenny. „Das ist eine starke Frau, die sich gegen Vorurteile und Anfeindungen wehrt.“ Diese Kraft wünschte sich für ihre Tochter und legte ihr das mit der Namensgebung gewissenmaßen in die Wiege. „Jenny ist Juristin geworden“, sagt sie.

Schwanger zu sein, war an der Schauspielschule nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil. „Man sagte uns, gut so, es ist die beste Zeit für eine Schauspielerin ein Kind zu bekommen. Wir werden damit fertig. Wenn ihr euer erstes Engagement habt, wird es schwierig. Ihr müsst ihr erst einmal Fuß fassen, dann gibt es Spielpläne, die eingehalten werden müssen. Da kann sich das mit dem Kinderkriegen hinziehen.“ Ursula Werner weiß, wovon sie spricht. Sie hatte sich immer mehrere Kinder gewünscht. Sohn Johannes kam 1979 auf die Welt, als ihre Tochter bereits dreizehn und sie 36 Jahre alt war. Sein Vater war der Beleuchtungsmeister Bernd Kühne vom Maxim-Gorki-Theater. Mit ihm lebte sie vier Jahre zusammen. „Wir wollten beide noch ein Kind, da war es höchste Zeit. Als meine Bettnachbarin im Krankenhaus sagte, ach, Sie sind auch eine Spätgebärende, habe ich geschluckt. Wieso Spätgebärende? Meine Mutter war auch über 30, als sie meinen Bruder und dann mich bekam. Heute kriegt man ja mit über 40 noch Kinder und das gilt als normal.“ Bernd Kühne wechselte 1997 ans Theater nach Bochum. „Mein drittes Kind“, flicht sie ein, „bekam ich sozusagen fertig ins Haus. Mein Lebenspartner Gottfried Richter brachte Max mit in unsere Beziehung. Ich traf den Jungen zum ersten Mal, da war er zehn. Meine Kinder freuten sich über den neuen Bruder, und wir haben es geschafft, eine Familie zu werden.“

Der Leipziger Schauspieler war aus Liebe zu ihr ans Maxim Gorki Theater gewechselt. „Wir kannten uns durch ein Gastspiel, verliebt haben wir uns aber in Berlin bei Synchronarbeiten für den französischen Film ,Edith & Marcel‘. Ich sprach die Piaf, er den Boxer Marcel Cerdan.“ Es war eine große Liebe, sowohl auf der Leinwand als auch davor. Sie lebten zwölf Jahre als Familie zusammen, bevor sich Gottfried Richter nach der Wende gezwungenermaßen als „freier“ Schauspieler verdingen musste. Er war der Entlassungswelle am Theater zum Opfer gefallen und fand in Berlin kein neues Engagement. Schauspieldirektor Peter Dehler holte ihn 1999 ans Mecklenburgische Landestheater nach Schwerin. Die Notwendigkeiten der Trennungen ließen zwischen der Schauspielerin und ihren Partnern kein böses Blut aufkommen. „Wir sind noch immer freundschaftlich verbunden, die Kinder halten den Kontakt zu ihren Vätern“, sagt sie. Die Drei haben Ursula Werner inzwischen siebenmal zur Großmutter gemacht. „Leider habe ich zu wenig Zeit für meine Enkel, es bleiben oft nur die großen Feiertage, die wir zusammen in der Prignitz verbringen.

Noch einmal zurück ins Jahr 1965, in dem sich Ursula Werners Weg ans Landestheater Halle schon anbahnte. Damals hieß es noch Theater des Friedens. Regisseur Horst Schönemann, zugleich Oberspielleiter am Hallenser Theater, sah sich ein Szenenstück von Walfriede Schmitt an. „Wally hatte mich gebeten, ihr einige Handreichungen zu machen, ohne die sie nicht gut spielen konnte. Ich war unheimlich stolz, von einer aus dem 3. Studienjahr als Mitspieler ausgesucht worden zu sein. Horst Schönemann gab mir einige Hinweise, auf die ich sofort ansprang. Das muss ihm wohl gefallen haben. Nach meinem Abschluss 1968 bot er mir ein Engagement in Halle an.“ Wieder so eine Fügung, die sie auf ihrer Laufbahn weiterbrachte. Beim Kabarett in Berlin bedauerte man sehr, dass sie nicht weitermachen wollte. „Es liefen noch zwei Programme mit mir, trotzdem entließ mich Georg Honigmann, der Direktor, aus meinem Vertrag. Wenn ich mich berufen fühlte, dramatisches Theater zu machen, dann solle ich das tun. Bei Schönemann sei ich gut aufgehoben.“

Aufbruch ins Leben am Theater

Halle – das war ein ganz besondere Haus unter den Theatern der DDR. Ein Vierspartenaus mit Schauspiel, Oper, Operette, Ballett. „Wir in der Abteilung dramatisches Gegenwartstheater hatten einen Sonderstatus. Wir holten den Alltag, die Probleme der Leute auf die Bühne, gingen in die Betriebe nach Buna, Leuna, Wolfen, Bitterfeld, sprachen Wahrheiten aus, die nicht so gern gehört wurden. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit.“ Es ging gegen Engstirnigkeit, Widersinnigkeiten in der Planwirtschaft, Dogmatismus in Volksbildung. „In unseren Polit-Revuen „Anregung 1“: Was ist heute revolutionär?“ und „Anregung 2: Anregung für Lehrende und Lernende“ waren Szenen zu sehen, die in der DDR ihres gleichen suchten. Da durften ungenutzte Kabel von einem Betrieb nicht an andere Betriebe abgegeben werden, die sie dringend brauchten. Das wäre ein rechtlicher Verstoß gewesen. Unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit half man sich trotzdem. „So etwas konnten wir auf die Bühne bringen“, nimmt Ursula Werner an, „weil der SED-Bezirksparteichef Horst Sindermann seine schützende Hand über uns legte. Wir waren wirklich ein Theater im Aufbruch.“ Ja, das aufregendste Gegenwartstheater in der DDR.

Mit seinem Stiefsohn Peter Sindermann stand sie 1970 in Rudi Strahls Heirats-Komödie „In Sachen Adam und Eva“ auf der Bühne. „Die Eva hatte er mir auf den Leib geschrieben. Wir hatten uns 1969 bei den Dreharbeiten für seine Komödie ,Seine Hoheit – Genosse Prinz‘ kennengelernt. Eine wunderbare Besetzung mit Rolf Ludwig, Jutta Wachowiak und Regina Beyer. Rudi Strahl fragte mich, wie es mir am Theater ginge. Na ja, sagte ich ehrlich, ist schön, aber die richtige Rolle habe ich da noch nicht gehabt.“ Er versprach, ihr eine solche zu schreiben. Die Aufführung wurde ein Riesenerfolg. „Die Leute liebten uns und die herrlich-witzige Verwicklung. Eva und Adam wollen zum Standesamt und geraten in einen Gerichtssaal, in dem über Heiratsfähigkeit entschieden werden soll“, erinnert sich Ursula Werner. Während meiner Studienzeit in Leipzig haben wir eine Exkursion nach Halle gemacht und uns am Abend „In Sachen Adam und Eva“ angesehen.

Sie spielte gern mit Peter Sindermann. Als Hermia tanzte sie mit ihm als Lysander in der Inszenierung von Christoph Schroth durch Shakespeares „Sommernachtstraum“. Barfuß, weil es natürlicher aussah. „Peter ist 1971 leider tödlich verunglückt.“ Er war Fluglehrer. Bei einem Trainingsflug stürzte er am 17. Oktober 1971 mit seinem Flugschüler auf einem Feld bei Halle ab.

Viele ihrer wichtigen Rollen spielte sie an der Seite von Kurt Böwe, sowohl auf der Bühne in Halle als auch am Maxim-Gorki-Theaters sowie in DEFA- und Fernsehfilmen. In Halle besetzte Horst Schönemann sie 1970 in seiner „Faust“-Inszenierung als Gretchen. Ich habe sie nie in dieser Inszenierung gesehen, kann deshalb nur übernehmen, was Hans-Dieter Schütt schrieb: Sie sei für ihn die Emanzipatorischste, die er je sah, mitten in großer Zartheit. Die Aufwühlendste, so seelenzerreißend um ihre Liebe kämpfend, so ohnmächtig und kraftvoll zugleich. Und sie selbst resümiert: „Die Rolle ist ein Traum für jede junge Schauspielerin. Du lieber Himmel, war das schön!“ Ihre wachen Augen strahlen bei der Erinnerung daran. „Eigentlich war ich nur die Zweitbesetzung“, sagt sie, „aber Walfriede Schmitt wechselte aus Liebe zu ihrem Mann das Theater und ich rückte nach. So ist das mit den Fügungen! Wenn sie sich ergeben, muss man bereit sein, die Chance wahrzunehmen.“ Was ihr beim ersten Vorsprechen an der Schauspielschule nicht gelang, kam ihr nun leicht von den Lippen. Hochdeutsch sprechen und dabei die Rolle gut zu spielen.

Am Premieren-Abend lauerte schon die nächste Fügung. Horst Sindermann war gekommen. Sein Sohn Peter trat in der Szene in Auerbachs Keller auf. Als nach der Aufführung alle ins Gespräch kamen, hörte Horst Sindermann von ihrer katastrophalen Wohnsituation und gab ihr aus seinem Kontingent eine kleine Neubauwohnung am Bahnhof. Ihre ersten eigenen vier Wände, schön eingerichtet, dass keine Gardinen vonnöten waren. Und endlich konnte ihre Mutter sie mit der kleinen Jenny besuchen.

Für die künstlerische Entwicklung der jungen Schauspielerin gab ihr vor allem die Arbeit mit Horst Schönemann das beste Fundament. In ihren gemeinsamen vier Jahren gab es nur einmal Streit. Das war 1971. Armin Stolper hatte Sergej Antonows Roman „Der zerrissene Rubel“ fürs Theater bearbeitet. Das Stück hieß „Himmelfahrt zur Erde“, und für Ursula Werner sprang die wunderbare Rolle der Marusja heraus. Ein Mädchen auf dem Dorf, scheu mit Kopftuch und Brille, das sich nach einem komisch-traurigen Liebeserlebnis zur Frau voller Gerechtigkeitsenergie entwickelt. Diese Gerechtigkeitsenergie ist auch der Persönlichkeit von Ursula Werner immanent, was sich Jahrzehnte später für die Mitarbeiter des Maxim Gorki Theaters als Glück erweisen sollte. Ursula Werner übernahm die Funktion der Personalrätin. Der Streit mit Regisseur Horst Schönemann kam aus dem Grund zustande: „Marusja hält am Schluss eine flammende Rede auf Vitali, und ich merke, dass da ein Widerspruch zur Bühnenumsetzung besteht. So konnte ich das nicht spielen. Horst Schönemann sah das nicht ein. Ich verließ die Probe. Am Ende hat Armin Stolpe die betreffende Stelle umformuliert, und es ging. Mit dem Stück haben wir dann sogar in Berlin gastiert.“ Für ihre Marusja erhielt Ursula Werner den Kunstpreis der Stadt Halle. „Mit dem Preisgeld habe ich mit meiner Mutter und meiner Tochter eine schöne Reise gemacht.“

Ein Jahr später brachte das Theater als erste Bühne Ulrich Plenzdorfs „Die Leiden des jungen W.“ heraus mit Ursula Werner in der weiblichen Hauptrolle, der Charlie. Fünf Jahre hatte Plenzdorfs Filmskript schon bei der DEFA gelegen. Doch die Geschichte um den Aussteiger Edgar Wibeau war den Verantwortlichen zu heiß. „Es lag wohl wieder an Horst Sindermann, dass wir das spielen durften.“ Die Sensation hatte sich in der Republik herumgesprochen.

Als sie das Stück beim Theater Festival 1972 im Deutschen Theater zeigen, muss die Polizei die Massen bändigen, die ins Theater wollten. Man wollte sogar mich nicht durchlassen“, erinnert sich Ursula Werner. Horst Schönemann wechselte danach ans Deutsche Theater. „Ich wäre gern mitgegangen nach Berlin, aber es gab keine Vakanzen, weder am Maxim Gorki Theater noch am Deutschen Theater oder der Volksbühne.“ Nach Schönemanns Weggang fühlte sie sich nicht mehr gut aufgehoben in Halle. „Ich habe in meinen ersten vier Jahren am Theater sehr viel Gutes spielen dürfen.“ Schönemanns Nachfolger sah sie nicht mehr in Rollen, in denen sie sich sah. Es war Zeit zu gehen. „Ich machte in meinen zwei letzten Hallenser Jahren eine wichtige Lebenserfahrung: Es läuft nicht immer so, wie es einem am genehmsten ist.“ Die Saison 1973/74 war ihre letzte dort.

Glückliche Zeit am Maxim Gorki Theater

Es waren nicht nur neue Anforderungen, die Ursula Werner suchte. Sie wollte unbedingt nach Berlin zu ihrem Kind, das noch immer bei ihren Eltern lebte. Ihr Herz hatte die Schauspielerin an das Theater verloren und würde es noch immer vorziehen, wenn sie vor der Wahl stünde. Doch sie hatte damals sogar beim Fernsehen vorgesprochen. Intendant Heinz Adameck hätte sie für das Fernsehensemble eingestellt. Es fügte sich zu ihrem Glück anders. Albert Hetterle, der Intendant vom Maxim Gorki Theater, meldete sich. Er hatte sie als Charlie in den „neuen Leiden des jungen W.“ gut in Erinnerung behalten. Jetzt hätte er einen Platz für sie im Ensemble, ob sie noch nach Berlin wolle. Und ob! Sie löste ihren Vertrag in Halle und begann ihr Engagement am Maxim Gorki Theater.

Der Anlass ist gegeben, daran zu erinnern, warum das Maxim Gorki Theater 1952 gegründet wurde, sieben Jahre nach Ende des verheerenden deutschen Angriffskrieges auf die Sowjetunion, der 28 Millionen Sowjetbürger das Leben kostete. Es ging darum, den Deutschen die russische und sowjetische Literatur und Dramatik nahezubringen. „Das Theater hat sich immer als Ort der Völkerverständigung verstanden. Der Westen hat ja nie aufgehört, den Völkerhass gegen die Sowjetunion zu schüren.“ Das ist uns so gegenwärtig!

In ihrer drei Jahrzehnte währenden Zeit im Maxim Gorki Theater kamen auf Ursula Werner wunderbare Rollen zu. „Wir spielten zeitgenössische und klassische Werke, hauptsächlich russischer und sowjetischer Autoren.“ Sie nennt es ein Glück, dass sie unter der Regie von Thomas Langhoff arbeiten konnte. Sie erinnert sich an ihre erste Zusammenarbeit 1977, als er sie in Gerhart Hauptmanns Drama „Einsame Menschen“ als Frau Lehmann besetze. „Die Kulturfunktionäre versuchten, das Stück zu verbieten. Es sei eine dekadente Inszenierung. Albert Hetterle hielt große Stück auf seinen Regisseur, und wir brachten das Stück heraus.“

Die wunderbarste Aufgabe hätte sie, wie sie sagt, als Mascha in Anton Tschechows Tragikomödie „Drei Schwestern“ bekommen, die Thomas Langhoff 1979 mit ihr, Swetlana Schönfeld als Irina und Monika Lennartz als Olga inszenierte. „Es war ein fantastisches Arbeiten. Wir drei haben uns vor den Vorstellungen immer angefeuert. Die Mascha ist die wundervollste Rolle, die man sich denken.“ Wenn sie in ihrem schwarzen Kleid die Bühne betrat, war sie eine andere Ursula. Erotisch, aufmüpfig und bedingungslos in ihrem Lebens- und Liebesanspruch. Das Trio heimste zehn Jahre lang bei jeder Vorstellung Riesenapplaus ein. Der Ruf der drei Schwestern, „Wir wollen leben!“, als Sinnbild für die Sehnsucht nach Freiheit und einem Leben jenseits der Bevormundung durch Staat und Partei, wurde im Saal wohl verstanden. Das Publikum spürte nie Routine bei den Schauspielerinnen. „Die Rollen wurden mit uns älter, veränderten sich mit uns. Das machte es für alle immer wieder spannend“.

Mit dem Stück ging es auf viele erfolgreiche Gastspielreisen, so nach Wien und Düsseldorf. „Ich habe eine dreitägige Tourneepause genutzt und bin nach Paris gefahren. Das Bürgeramt in Düsseldorf tauschte meinen Ost-Pass problemlos gegen einen West-Pass aus. Paris war umwerfend. Zur Vorstellung war ich natürlich pünktlich zurück.“ Sie wollte ja nicht wegbleiben. Aber es gab bei jedem Gastspiel im Westen auch Schwund, weiß sie. Als Thomas Langhoff im Februar 2012 starb, standen Ursula Werner, Swetlana Schönfeld und Monika Lennartz auf der Trauerfeier, die Claus Peymann im Berliner Ensemble für ihn inszeniert hatte, noch einmal als die „Drei Schwestern“ auf der Bühne. „Wir hatten unsere Kostüme angezogen und spielten die Schluss-Szene. Es war ein sehr bewegender, unvergesslicher Abschied.“

Albert Hetterle hat sie 1974 ans Maxim Gorki Theater geholt und war ganze zwanzig Jahre ihr Intendant. „Als er mit 76 Jahren ging, bedeutete das für uns alle, das ganze Ensemble, einen ungeheuren Einschnitt. Mit Bernd Willms zogen Regisseure und Kollegen ein, die anders sozialisiert waren, eine andere Auffassung vom Theaterspielen hatten. Da blieben Kollisionen nicht aus.“ Da musste sich die gestandenen DDR-Schauspieler von einem zugereisten Regisseur sagen lassen: „Vergessen Sie mal Brecht und lernen, wie man richtig Theater spielt.“ Er hatte keine Ahnung. Nichts gehört von dem großen sowjetischen Schauspiellehrer, Regisseur und Theaterreformer Konstantin Stanislawski, nach dessen Methode die Schauspieler in der DDR auch ausgebildet wurden. Im übrigen lehren die berühmten amerikanischen Schauspielschulen von Lee Strasberg und Stella Adler nach der Stanislawski-Methode. „Mit ziemlicher Arroganz meinten die neu hinzugekommenen Westkollegen zu wissen, dass wir im Osten das Handwerk zwar perfekt beherrschen, aber ohne Empathie und nur DDR-Stücke spielen, keine Ahnung hätten, was im Westen so läuft.“ Welch ein Irrtum! „Inzwischen hat sich das schon verändert“, sagt Ursula Werner, die in den letzten Jahren viel in München gespielt hat und aktuell am Deutschen Theater mit Kolleginnen, die ihre Wurzeln nicht im Osten haben.

Viele schöne Rollen hatte Ursula Werner unter Albert Hetterle spielen dürfen. Sie wird die mitfühlende Natascha in Gorkis bekanntestem und erfolgreichstem Schauspiel „Nachtasyl“, das in einem russischen Obdachlosenheim um 1901 spielt. Geliebt hat sie ihre Rolle als Jelena Nikolajewa, die mit 24 schon Witwe ist und windig genug, sich ein reiches Bürgersöhnchen zu angeln. Das Stück, „Die Kleinbürger“, wurde 1982 von Albert Hetterle inszeniert.

„Die russischen Dramatiker, ob Gorki, Tschechow oder Ostrowski, sind von großer Wahrhaftigkeit, so genau in den Dialogen. Ich habe sie sehr gern gespielt, auch, weil sie mutig in der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität sind.“ In den 80er Jahren nahm Albert Hetterle zunehmend systemkritische sowjetischen Stück in den Spielplan auf. Da konnten nicht so schnell Einwände erhoben werden, schließlich kamen sie ja „von den Freunden“, wie es bei uns immer hieß. Ich erinnere mich an „Protokoll einer Sitzung“ und „Die Prämie“. Ursula Werner erzählt, wie sie ihren Vater und seine Brigade aus dem VEB Wärmeversorgung eingeladen hat, und mit ihnen nach der Vorstellung diskutierte. „Lebhafte Debatten führten die Zuschauer mit uns nach Aufführungen von Viktor Rossows Stück ,Das Nest des Auerhahns‘. Dass Versagen innerhalb des sozialistischen Systems durchaus nicht nur am Versagen eines persönlichen Charakters lag, kam ziemlich deutlich zum Ausdruck. Das Stück ist eine Kritik an Fehlern der Gesellschaftsordnung. Und es hieß ja bei uns, von der Sowjetunion lernen… “

Sie lässt den Satz offen, ich weiß, was sie meint. Die Geschichte von einem DDR-Autoren geschrieben, hätte keine Chance gehabt. Da hätte auch nicht das Argument geholfen, dass man ja „von Freunden lernen“ will. Kritik am sozialistischen Realismus brauchte bei uns eine feingeschliffene Feder, die unsichtbaren Zwischenzeilen. Das Publikum des Maxim Gorki Theaters wusste aber die Parallelen in den Stücken zu finden. „Rainer Kerndls Drama „Der Georgsberg“ brachten wir nur bis zur Premiere. Nach drei Vorstellungen wurde es abgesetzt. Es ging um eine Provinzstadt, die ihren Berg an einen westdeutschen Konzern verhökert, der dort ein Luxushotel für Valuta-Gäste bauen will. Es wurde verboten. DDR verkauft sich nicht. Dabei passierte es schon an allen Ecken, nur gesagt werden durfte das nicht“, erzählt sie. Das wussten alle in der DDR. Hermann Kant hatte vergeblich gegen die Borniertheit der Funktionäre interveniert.

Rudi Strahls „Flüsterparty“ schaffte es nur bis zur Generalprobe und wurde dann untersagt. „Dabei war es eine ernstzunehmende Abhandlung über Jugendliche im sozialistischen Land DDR“, sagt Ursula Werner. Da wird geschildert, wie Abiturienten ihre Mitschülerinnen aufstacheln, sich durch Prostitution Westgeld zu besorgen, dass dann gemeinsam im Intershop für Schnaps und Zigaretten ausgegeben wird. In unbewohnten Lauben feierten sie dann stille Partys. Es durfte ja niemand bemerken. So etwas gäbe es nicht, wurde von Oben beschieden. Doch Rudi Strahl hatte die Geschichte von seinem Sohn. „Das waren die Wechselbäder, in denen wir uns bewegten. Immer die Angst der Kulturfunktionäre: Was bringt mir mehr Minuspunkte ein, wenn ich es verbiete oder wenn ich es gestatte? Das war die Unberechenbarkeit.“

Hoffnung, Wandel – immer geht’s weiter

Trotz der Argusaugen der Kulturfunktionäre gelangte systemkritische DDR-Stücke auf die Bühne des Maxim Gorki Theaters und in den Spielplan. Eine Sensation wurde am 30. März 1988 die Aufführung von Volker Brauns niederschmetternder Zukunftsvision „Die Übergangsgesellschaft“, in der das Ende der DDR stark durchschimmert. Braun hatte zu einem Trick gegriffen. Er verlegte Tschechows Drama „Drei Schwestern“ in die Gegenwart und übernahm teilweise die originalen Dialoge. Thomas Langhoff inszenierte das Stück mit dem „Schwestern“-Trio Ursula Werner, Swetlana Schönfeld und Monika Lennartz. Ursprünglich hatte Volker Braun das Stück für das Berliner Ensemble geschrieben. Er war der Hausautor des BE.

Da lag es fünf Jahre. Manfred Wekwerth, damals Intendant des BE, hatte nicht gewagt, die resignierenden Klagen über ein verfehltes, sinnloses Leben, die in drängende Fragen an die gesellschaftlichen Realitäten münden, herauszubringen. Auch wenn es 1988 noch niemand wirklich wusste, jeder spürte, dass sich die DDR ihrem Ende zuneigte. Als die Inszenierung 1990 aufgezeichnet wurde, war die Mauer schon gefallen. Gegen das Versprechen des Schriftstellers, dem BE etwas Neues zu schreiben, überließ Wekwerth das Stück dem Maxim Gorki Theater. Die Premiere endete mit tosendem Applaus. „Wir haben die Gemüter so bewegt, dass sich die Leute in den Gesprächen nach der Vorstellung offenbart haben. Sie sprachen sich von der Seele, was an ihnen schon lange genagt hat. Ihre Unzufriedenheit darüber, wie der Staat geführt wird. Wir haben unser Theater für freie Diskussionen geöffnet und damit eine Bewegung losgetreten.“

Es war die Zeit, in der sich die Schauspielerin in der Bürgerbewegung „Neues Forum“ engagierte, deren Zentrum die Gethsemane Kirche wurde. Ursula Werner war der Verbindungsmann zum Theater. „Wir hatten uns überlegt, was wir gegen die Dickfälligkeit und Ignoranz unserer Regierung tun können, die nicht merken will, dass alles den Bach runter geht. Wir wollten Reformen in der staatlichen Führung, in der Reise- und Pressefreiheit, offene Diskussionen, Meinungsfreiheit. Wir haben eine Resolution verfasst und die ganze Unzufriedenheit dere Bevölkerung öffentlich ausgesprochen.“ Das Ensemble des Maxim Gorki Theaters hat auf Vorschlag von Gregor Gysi schließlich die Demonstration am 4. November 1989 organisiert. „Es waren aufregende Tage“, erinnert sich Ursula Werner. Für den Abend hatte das Maxim Gorki Theater Volker Brauns „Übergangsgesellschaft“ auf den Spielplan gesetzt.

Noch in scheinbarer Ruhe wurde die Schauspielerin am 28. August mit dem Goethepreis für ihr Film- und Theaterschaffen geehrt. Er wurde 1949 vom Magistrat von Groß-Berlin gestiftet und alljährlich zur Feier von Goethes Geburtstag an Künstler und Wissenschaftler verliehen. Letztmalig 1989. „Ich kannte diesen Preis nicht und fragte Albert Hetterle, ob ich den annehmen könnte. Nimm ihn an, sagte er. Das ist Kunstpreis und Geld hängt auch dran. Mit meiner Mutter und meiner Tochter habe ich davon eine Reise nach Ungarn gemacht und eine große Summe der Gethsemane-Kirchgemeinde für die Organisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gespendet. Ich wollte nicht alles für mich behalten“ Ursula Werner stand da in einer Reihe mit bekannten Berlinern wie ihren Kollegen Albert Hetterle, Alexander Lang, Peter Reusse, Alfred Müller, Lotte Loebinger, Monika Lennartz, Schriftstellern wie Hermann Kant, Günter Görlich, Rudi Strahl, Wolfgang Kohlhaase.

Der Spielplan am Maxim Gorki Theater wandelte sich ab Mitte der 90er Jahre sehr, weg von sowjetischen Dramen, kritischen Gegenwartsstücken. Eine gewisse Effekthascherei und Selbstverwirklichung der Regisseure eroberte die Bühne. „Wenn ich einen Monolog spreche und hinter mir frisst jemand eine Zwiebel, und der Regisseur findet das gut, weil er keinen Plan hat, wohin er mit dem Stück will, weiß ich, wohin das Publikum guckt. Da kann ich aufhören.“ Ursula Werner spricht das auch aus, so wie sie früher auch nicht alles hinnahm, wenn ihr etwas nicht schlüssig erschien. Sie hat jedoch nie etwas eskaliert. „Ich bin ein sehr ausgleichender Typ und immer bemüht, die verschiedenen Standpunkte zu verstehen und zu transportieren“. Sie wollte nach der Wende die neue Demokratie auch am Theater mitgestalten, fungierte sechs Jahr lang als Personalratsvorsitzende. „Immerhin“, sagt sie, „klappte die Verständigung von unten nach oben, und ich konnte für die Kollegen einiges erreichen.“

Es gab kurz nach der Wende vielerlei Missverständnisse und Misstrauen, begleitet von Vorurteilen und verbalen Verletzungen. „Auf beiden Seiten“, erinnert sich Ursula Werner. „Da prallten Welten aufeinander. Aber wir Schauspieler saßen in einem Boot und mussten uns miteinander arrangieren.“ Spurlos vorüber gingen diese Umwälzungen nicht an ihr. Zum ersten Mal passierte es ihr, dass sie bei der Premiere eines Stückes plötzlich stockte, nicht mehr wusste, wo im Text sie war. „Mir wurde in der Szene ein Kleid angepasst. Ich stand auf einem Stuhl und verstummte. Ein Hänger passiert schon mal, aber ich war komplett draußen. Und die Souffleuse, sie hieß Steffi, schwieg auch, weil sie dachte, ich fange mich. Aber die Stille wurde lang, ich habe dann einfach gesagt: Lange nichts von Steffi gehört. Die Premierenfeier habe ich dann sausen gelassen, weil mich das so irritiert hat. Das musste mit der Wende zusammengehangen haben, wo man innerlich so zerrissen wurde.“

Wir denken in dem Moment beide an Peter Reusse, dem die tiefgreifenden Veränderungen 1990, das Aus von Film, Fernsehen, Rundfunk und Platte, seelisch so zusetzten, dass sie ihn fast zerstört haben. Er schloss 1993 hat mit seinem Leben als Schauspieler ab, schrieb Bücher. Im Juni des vergangenen Jahres ist er an einer schweren Krankheit gestorben. Ursula Werner blieb noch zehn Jahre am Maxim Gorki. 2008 spielte sie unter der Regie von Armin Petras ihr letztes Stück, Tom Lanoyes „Mefisto forever“. Sie war inzwischen 65 Jahre, quasi im Rentenalter. Was für sie aber keineswegs ein Ende im Ruhestand bedeutete. Schluss am Maxim Gorki Theater, ja. Aber sie hatte keinerlei Bedürfnis, sich zurückzuziehen.

Sie fand in den Münchener Kammerspielen eine neue Theaterfamilie. Ihre erste Rolle dort führte sie in eine neue Sphäre. „Du mein Tod“ erzählt die Geschichte des Transsexuellen Robert Eads (1945-1999). Eads wurde als Frau geboren, durchlitt eine Ehe, zwei Schwangerschaften und vollzog schließlich die Wandlung zum Mann mit über vierzig Jahren. Ursula Werner verkörperte Eads in einer sehr beeindruckenden Weise. Wie beiläufig, berichtet sie von Alltäglichkeiten, aber auch vom schweren Selbstfindungsprozess und den damit verbundenen äußeren Schwierigkeiten. Es war das Regiedebüt von Thomas Schmauser, mit dem sie gleich darauf „Erklär mir, Leben“ inszenierte.

Es ist die Geschichte der jüdischen Kommunistin Olga Benario-Prestes, die 1942 nach einem langen Leidensweg durch verschiedene Konzentrationslager in Bernburg vergast wurde. Erzählt wird aus einer Zelle im brasilianischen Gefängnis heraus, in der Olga Benario mit zwei jüngeren Frauen eingesperrt war. Die Gefolterten drohen den Verstand zu verlieren. Ursula Werner transportiert die psychische und physische Gewalt, den Versuch, ihr zu entrinnen, mit einer starken und intensiven Darstellung. Dabei agiert sie mit minimalistischen Mitteln, was einem den Atem nimmt.

Auf einer Nebenstrecke zur DEFA

Mein Blick fällt auf die große Armbanduhr an der Schrankwand neben dem Sofa. Sie geht auf halb drei zu. Die Zeit rennt, und es gibt noch so vieles, was wir nicht besprochen haben. „Alles geht auch nicht, du willst ja kein Buch über mich schreiben“, lacht sie. Nein, will ich nicht, das gibt es schon. Ihre Autobiographie „Immer geht’s weiter…“, die 2014 im Verlag Neues Leben erschienen war. In der DDR war es normal, dass Schauspieler eine große Arbeitspallette zur Verfügung hatten. Film Hörspiel, Platte, Synchron, und einige, wie Ursula Werner, gaben zudem ihre Erfahrungen als Dozenten an der Schauspielschule weiter. Seit ihrer ersten Filmrolle 1967 in „Frau Venus und ihr Teufel“ hat sie praktisch nie aufgehört, neben ihrer Theaterarbeit zu drehen. DEFA und Fernsehen haben die kleine quirlige Frau, die zugleich soviel Ruhe und Besonnenheit hatte, immer gern besetzt.

Ursula Werner machte sich über jede Rolle, selbst so kleine wie die der Krankenschwester in „Netzwerk“ Gedanken. „Wir haben gelernt, unsere Figuren zu analysieren, ihr Umfeld, wer sind sie, was sollen sie.“ Sie drehte unter der Regie von Ulrich Thein mit Renate Geißler, Annekathrin Bürger und ihrem Hallenser Bühnenpartner den dreiteiligen Fernsehfilm „Jule – Julia – Juliane“. Eine Ehegeschichte im Rückblick aus der Sicht der jungen Krankenschwester Juliane, in der es um Gleichberechtigung zwischen den Partnern geht. Sie wurde 1972 mit großem Erfolg ausgestrahlt.

Ursula Werner war in Halle voll beschäftigt, als sie noch im selben Jahr eine Hauptrolle in dem zweiteiligen DDR-Fernsehfilm „Zement“ bekam. Die Außenaufnahmen fanden im Zementwerk Halle und an der Schwarzmeerküste in Bulgarien statt. Halle ließ sich noch gut einrichten. Aber sie musste für einen Drehtag auch nach Baltschik. Sie erzählt mir ihre Odyssee. „Ich bekam drei Tage frei, einschließlich An- und Abreise. An dem Tag, als ich fliegen sollte, schneite und stürmte es in Berlin. Wir flogen dann von Dresden ab. Ich kam nachts in Sofia an, wurde in ein eiskaltes Auto verfrachtet und ans Meer gefahren. Alle waren am nächsten Morgen ausgeschlafen, nur ich hundemüde. Wir haben gedreht, abends bei Zigeunermusik gefeiert.“

Am nächsten Morgen ging esganz früh zurück nach Halle. Im Handgepäck hatte sie Film-Muster, die nach Babelsberg sollten. „Leider waren sie unbrauchbar, weil Hilmar Thate seine Mütze nicht aufhatte, die er im Gegenschnitt, gedreht in Halle, trug. Also Nachdreh im DEFA-Studio. So kann’s gehen.“

Der Film nach dem Roman von Fjodor Wassiljewitsch Gladkow schildert die Konflikte in der jungen Sowjetunion nach der Revolution von 1917 zu Anfang der 20er Jahre. Regisseur Manfred Wekwerth hatte Ursula Werner die Rolle der jungen Kommunistin Polja gegeben. Neben Hilmar Thate und Renate Richter eine Schlüsselfigur. „Polja war voller Zerrissenheit, für eine Schauspielerin eine hoch interessante Aufgabe“ erinnert sie sich. Haften geblieben ist ihr besonders die Szene, in der Polja völlig fassungslos sagt: „Wozu die ganzen Opfer in der Revolution, alles vergeblich. Jetzt geht es ja mit diesen verdammten Ungleichheiten weiter.“ Der zweiteilige Schwarzweißfilm hatte am 4. August 1973 in einer Sondervorstellung im Rahmen der 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten im Berliner Kino Kosmos Premiere. Es blieb die einzige Vorführung auf der Leinwand. Die Fernsehausstrahlung erfolgte im November 1973. Erst im Dezember 1989 kam der Film wieder ins TV-Programm.

Namhafte DDR-Regisseure wie Hermann Zschoche („Bürgschaft für ein Jahr“, „Insel der Schwäne“, „Glück im Hinterhaus“, „Grüne Hochzeit“), Wolfgang Hübner („Einzug ins Paradies“), Siegfried Kühn („Unterwegs nach Atlantis“) und nicht zuletzt Roland Oehme wussten ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu schätzen. Mit ihm drehte Ursula Werner zehn Jahre nach „Frau Venus und ihr Teufel“ ihren sechsten DEFA-Film, die Komödie „Ein irrer Duft von frischem Heu“.

Es ist die Verfilmung des gleichnamigen Bühnenstücks, das Rudi Strahl mit Blick auf Ursula Werner in der weiblichen Hauptrolle 1975 fürs Theater geschrieben hat. Die Uraufführung am Maxim Gorki Theater spielte allerdings Monika Lennartz, weil die eigentliche Zielperson anders besetzt werden sollte. „Es war ein ziemliches Verwirrspiel, wie das im Theaterleben manchmal so ist. Später habe ich im Stück die Rolle der LPG-Vorsitzenden übernommen, weil die Erstbesetzung ein Kind bekam.“

Dass sie mit der Komödie um den Parteisekretär des Kaffs Trutzlaff, der das zweite Gesicht haben soll, einen Kultfilm produzieren, hätte bei der DEFA keiner gedacht. Weil’s so schön war, sie zwinkert, hat sie mit Roland Oehme noch einige Filme gedreht. „Über die Jahre waren wir zu Freunden geworden. Sein Tod im vergangenen November hat mich erschüttert. Es war wieder einmal zu spät für einen Besuch. Immer hatte ich es mir vorgenommen, dann kam die Arbeit dazwischen.“ Mit berührenden Worten hat sie sich in der rbb-Sendung „Abschied ist ein leises Wort“ erinnert.

Kinderfilme waren für viele DDR-Schauspieler ein großer Reiz. Hier war Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit gefragt. Kinder merken, wenn einer nicht mit dem Herzen dabei ist. Mit großer Freude wirkte Ursula Werner in Produktionen der bekannten Kinderfilmregisseurin Karola Hattop mit. Mir fallen da ein „Ich liebe Victor“, ein Film über die Freundschaft und das Verliebtsein zwischen zwei Mädchen und einem Jungen, das Märchen von „König Phantasios“ und – wie könnte ich das vergessenen — der Jugendfilm „Jan Oppen“ nach dem gleichnamigen Buch von Klaus Beuchler.

Vom Prenzlauer Berg nach Cannes

Ursula Werner hatte das große Glück – oder nennen wir es wieder Fügung – in den 90er Jahren nicht von der Bildfläche zu verschwinden, wie so viele gute DDR-Schauspieler. In der Phase der Abwicklung des DDR-Fernsehens hatte Bodo Fürneisen noch das Psychodrama „Das Scheusal“ produziert. Es war sein Beitrag zum „Grand Prix Italia“ 1991 und wurde 1990 mit dem Münchener Fernsehpreis „Goldener Gong“ ausgezeichnet. Die ARD strahlte den Film im Mai 1992 aus. Der Plot: Vier unglaublich nette Schwestern zwischen 50 und 60 erzählen in einer Fernsehsendung von ihrer tollen Karriere. Ein Telegramm zerreißt die scheinbare Idylle. Die seit ihrer Kindheit aufeinander eifersüchtigen Schwestern schenken sich nichts. Die wunderbaren Charakterdarstellerinnen Ursula Werner, Christine Schorn, Jutta Wachowiak und Walfriede Schmitt spielten sich in Hochform. Ihnen zuzuhören und zuzuschauen war eine Wonne.

Sie ist kein Workaholic. Sie arbeitet einfach nur gern. Es ist eine relativ stille Karriere, die sie nach der Wende vor der Kamera macht. Da ist die durchgehende Nebenrolle in der Kinderfernsehserie „Schloss Einstein“, in der sie als Frau Mell von 2001 bis 2005 mitspielte, da ist die Briefträgerin Frau Kortleben in dem ZDF-Vierteiler „Liebesau – die andere Heimat“, der in dem fiktiven ostdeutschen Ort in der Nähe von Halle zwischen 1953 und 1989 angesiedelt ist. Eine Dorf- und Familiengeschichte, in der sich die politischen Umwälzungen jener Jahre spiegeln. Eine Zeit, in der sich auch Ursula Werners Leben prägte.

Wichtig wurde für die Schauspielerin das Zusammentreffen mit Regisseur Andreas Dresen im Jahr 2000. Er besetzte sie in seinem mehrfach ausgezeichneten Sozialdrama „Die Polizistin“ mit der kleinen Rolle der Mutter Schmiedel und behielt die genaue, authentische spielende Darstellerin im Auge. Vier Jahre später steht sie in seiner Verfilmung von Christoph Heins Roman „Willenbrock“ als Kommissarin vor der Kamera. Die Schicksalsgeschichte eines ostdeutschen Gebrauchtwagenhändlers überzeugt durch ihre lebensnahen Figuren und ihren sozialen Realismus. Andreas Dresen wird mit dem Internationalen Literaturfilmpreis 2005 ausgezeichnet.

Dann kam das Jahr 2008. Andreas Dresen rief an und fragte, ob sie bereit wäre, mit ihm einen Film zu machen, in dem es um Liebe und Sex im Alter geht. „Ich hatte seine großartigen Filme ,Stilles Land‘ und ,Halbe Treppe‘ gesehen. Und wir kannten uns von den Dreharbeiten für die ,Die Polizistin‘. Für mich ist er ein Regisseur, bei dem man einfach nur Ja sagen kann.“ Und das tat sie sofort. Der umsichtige Regisseur gab ihr noch Bedenkzeit, denn es ging auch um Nackt- und Sexszenen. Sie blieb bei ihrem Wort.

Mir brachte der Film die persönliche Bekanntschaft mit der Schauspielerin, bei der es mich jedes Mal freute, wenn ich ihren Namen las, hin und wieder auch einen ihrer Filme sah. Wir saßen uns nach der Pressevorführung am 27. April 2009 im Garten des „Quasimodo“ gegenüber, und es hat sozusagen „klick “gemacht. In dem Sinne, dass wir wussten, wir müssen nicht umständlich miteinander umgehen.

Andreas Dresens außergewöhnlicher Liebesfilm „Wolke 9“ hatte es 2008 zu Filmfestspielen nach Cannes geschafft. Im Jahr darauf ist Ursula Werner darauf für ihr ergreifendes, einfühlsames und leidenschaftliches Spiel der 70jährigen Inge, die nach 30 Jahren aus ihrer routinierten Ehe heraus eine Affäre mit einem noch älteren Mann beginnt, mit dem Deutschen Filmpreis „Lola“ als beste Darstellerin und dem Bambi geehrt worden. Ohne Scheu und Hemmungen, mit großer Natürlichkeit haben sich die Schauspieler Ursula Werner, Horst Rehberg und Horst Westphal auf das immer noch tabuisierte Thema Sex im Alter mit allem, was dazu gehört, eingelassen. In unserem Interview damals sagte sie mir: „Als wir den Film das erste Mal gesehen haben, saßen wir bei Andreas Dresen und waren ganz erstaunt, dass uns die Geschichte so mitgenommen hat. Obwohl wir sie mitentwickelt hatten und den Ausgang wussten. Es war wie ein Sog, der uns festhielt.“

Sie ist stolz auf ihre Leistung in diesem Film, der in vielen Ländern gezeigt wurde. Das gibt sie ohne falsche Zurückhaltung zu. Er hat ihr Aufmerksamkeit gebracht, im eigenen Land als auch international. Was ich – und sicher nicht nur ich – an der Schauspielerin schätze, ist ihre Bodenständigkeit im Privaten, ihre Authentizität in den Rollen. Was sie auf dem Theater von sich erwartet, dass das Publikum ihr abnimmt, was sie spielt, ist auch ihr Maßstab beim Film.

Auf ein ihr gut bekanntes Terrain führt sie Nicolas Wackerbarths Kinofilm „Unten, Mitte, Kinn“. Schauspielschüler stehen vor dem Ende ihrer Ausbildung. Plötzlich ist der Ausbildungsleiter verschwunden. Eine Studentin kann den Altstar Corinna Trampe, eine dominante Diva, als Regisseurin für das Abschluss-Stück, Maxim Gorkis „Nachtasyl“, gewinnen. Sich selbst als Star oder Diva zu empfinden, liegt ihr fern. Sie weiß, dass sie eine gute Schauspielerin ist, sie gibt immer ihr Bestes in jeder Rolle. Dabei kommt es ihr nicht darauf an, vorn zu stehen, auch wenn es sie glücklich, besser zufrieden, macht, wenn es denn so ist. So ist das auch mit den Preisen, die ihr in ziemlicher Zahl zuteil werden.

Es sind die unterschiedlichsten Charaktere, in denen Ursula Werner ihre außergewöhnliche Darstellungskunst präsentieren darf. Bewegend ist ihre Figur der Schwiegermutter eines krebskranken Familienvaters (Milan Peschel) in Andreas Dresens mehrfach preisgekröntem Drama „Halt auf freier Strecke“. 2012 erhielten Andreas Dresen und das Ensemble dafür den Deutschen Filmpreis Lola in Gold.

Berührend und zugleich sehr nachdenklich stimmend ist der Kinderfilm „Wintertochter“, in dem sie mit einem zwölfjährigen Mädchen nach dessen biologischem Vater sucht. Er soll in Polen sein. Es wird auch eine Reise in die Vergangenheit von Lene Grundmann, die nie wieder in die alte Heimat zurückkehren wollte, die sie nach dem Krieg als Kind verlassen musste. Die inneren Wunden werden aufgerissen, schmerzhafte Erinnerungen wach. Man sieht es der Figur an, wie sie mit sich kämpft, etwas zuzulassen, das sie über Jahrzehnte verdrängt hat. Solche Rollen sind Ursula Werners Stärken. „Für diesen Film habe ich Barkas fahren gelernt“, erzählt sie. „Ich bin tatsächlich auch gefahren.“ Der Film mit ihr in der Hauptrolle wurde 2012 als bester Kinderfilm ausgezeichnet.

Nach „Wolke 9 “ haben sich viele Türen für die nun schon 65jährige Schauspielerin geöffnet. Man sieht sie 2012 in der dramatischen Familiengeschichte „Schwestern“, 2013 in „Bornholmer Straße“. 2015 steht sie in dem ZDF-Fernsehspiel „Die Hände meiner Mutter“ vor der Kamera. Es geht um das noch nie offen angesprochene Thema des Kindesmissbrauchs durch Mütter. Das ging an die Nieren, auch der Darstellerin, die hier in ihrer Rolle als Therapeutin damit konfrontiert wird.

Zu ihren schönsten Dreharbeiten gehört für sie „Der Junge muss an die frische Luft“ nach der Autobiografie von Hape Kerkeling. Der Film erhielt die „Lola“ in Bronze. Ursula Werner gab darin Oma Berta. Witzigerweise ist dies einer ihrer Vornamen. „Ich heiße Ursula, Anna, Berta“, sagt sie lachend. „Julius Weckauf, der den 12jährigen Hape spielt, ist ein unglaubliches Naturtalent. Seine Eltern haben ein Schreibwarengeschäft. Es hat einen riesigen Spaß gemacht, mit ihm zu spielen“, erinnert sie sich.

Ihre Vermutung, dass der Film vielen Menschen Freude gemacht hat, fand große Bestätigung. Er erlebte mit 3,87 Millionen Kinobesuchern das beste Startwochenende 2018 und liegt damit auf Platz des Jahrescharts. Die Film- und Medienbewertung versah ihn mit dem Prädikat „Besonders wertvoll“. Ursula Werner wurde in der Kategorie „Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle“ mit dem Schauspielerpreis 2019 ausgezeichnet.

Einen Film möchte sie selbst noch genannt wissen – Caroline Links Kinderfilm „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Es ist die Verfilmung von Judiths Kerrs gleichnamigen Roman, in dem sie ihre eigene Familiengeschichte adaptiert. Die unbeschwerte Kindheit des neunjährigen jüdischen Mädchens Anna Kemper endet mit Hitlers Machtergreifung 1933. Die Familie flieht, sie können nur wenig Gepäck mitnehmen. Ausgerechnet Annas Lieblingsspielzeug, ein rosa Kaninchen, bleibt zurück. Ursula Werner ist darin das Kindermädchen Heimpi. Der Film wurde bereits 1978 schon einmal vom WDR verfilmt. 2019 kam die Neuverfilmung der Sommerhaus Filmproduktion GmbH in die Kinos.

Was mir vor diesem Porträt gar nicht bekannt war, sind ihre vielen Kurz – und Debütfilme von Studenten, fast alle mit einem Preis ausgezeichnet. Ursula Werners Darstellungskuns, jedweder Rolle einen plausiblen Charakter, Stimme und Gesicht zu geben, überzeugend zu sein, hat sich offenbar bei Regie-Debütanten an den Filmhochschulen herumgesprochen. Über „F For Freaks“ habe ich anfangs etwas gesagt. Wahre Entdeckungen sind für mich die Kurzfilme „Am anderen Ende“ und „Nagel zum Sarg“ von Philipp Döring. In beiden fesselt Ursula Werner durch ein intensives Spiel. In ersterem verkörpert sie die Telefonseelsorgerinn Marianne, die für jeden Anrufer die richtigen Worte findet. Eines Nachts jedoch muss sie sich mit einem eigenen Problem auseinandersetzen.

Ihre drogenabhängige Tochter sucht sie auf, um Geld zu fordern. Marianne leidet und versucht verzweifelt, Mittzwanzigerin von den Drogen abzubringen. In der Filmbewertung heißt es: „Ursula Werner gibt dieser Frau mit einer grandiosen schauspielerischen Leistung ein markantes Gesicht und eine charaktervolle Stimme. (…) Eine atmosphärische Erzählung, auf Kürze zu einem großen und anrührenden Drama verdichtet. Besser geht es kaum!“ Bei den „Babelsberger Medienpreisen“ 2010 wird sie mit dem Schauspielerpreis ausgezeichnet, beim Grand OFF – World Independent Short Film Awards in Warschau als „Beste Schauspielerin“ geehrt.

Nach einer literarischen Vorlage von Wolfgang Kohlhaase – er schrieb auch an dem Drehbuch mit – drehte Philipp Döring das Kurzfilmdrama „Nagel zum Sarg “. Ein Polizist steht vor der Tür einer alten Frau. Seit 30 Jahren trägt sie die Last mit sich herum, am Tod ihres Mann schuld zu sein. Sie pflegt sein Grab. Durch einen Zufall wird nun ein Schädel gefunden, in dem ein verrosteter Nagel steckt. In einem langen Monolog beichtet sie dem Polizisten, wie sie aus purer Verzweiflung eine Menge Schuld auf sich geladen hat. Ursula Werner vermag in einem intensiven Spiel, den Gewissenskonflikt dieser vom Schicksal grausam geprüften Frau subtil, ergreifend, aufwühlend deutlich zu machen. Auf dem Filmfest 2012 in Dresden gewann Philipp Döring den Förderpreis Goldener Reiter – nicht zuletzt dank der Hauptdarstellerin.