Wann sagte sie das? Es ist mehr als fünfzehn Jahre her. Ich interviewte sie damals für die SUPERillu. Sie hatte gerade ihr neues Programm „Starke Frauen“ kreiert. Wir kamen auf ihren wahnsinnigen Erfolg zu sprechen, den sie 1967 als Eliza in „My fair Lady“ auf der Opernbühne in Karl-Marx-Stadt hatte. Es war nach dem Abschluss der Schauspielschule ihr erstes Engagement. „Die Leute haben getrampelt vor Begeisterung. Ich hatte mein Herz auf die Bühne geschmissen und erreicht, dass man mir abnimmt, was ich spiele; dass aus einem kleinen, dreckigen Etwas eine Lady werden kann. Ich bin beschmiert, ohne angeklebte Wimpern auf die Bühne gegangen. Ich war so ordinär wie die Rolle es verlangte, aber auch verzweifelt bemüht, diesem Zustand zu entkommen.“

Ein Stück weit sah sich die 24jährige selbst in dieser Eliza, und sie versprach sich und dem lieben Gott angesichts des sich wiederholenden tosenden Applaus stets alles zu geben, um einen solchen Erfolg auch bei weniger spektakulären Rollen zu erreichen. „Das habe ich mein Leben lang befolgt und hart daran gearbeitet. Aber so eine Resonanz habe ich nie wieder erlebt. Annähernd vielleicht bei meinem Unterhaltungsprogramm Schauspielereien“, holte Dorit Gäbler über ein halbes Jahrhundert später noch einmal die Erinnerungen hervor. Inzwischen ist ein Rollenwechsel eingetreten. Jetzt wirft sie in der Neuinszenierung, die das Opernhaus Chemnitz zum 50jährigen Jubiläum 2017 auf die Bühne gebracht hat, als Mrs. Higgins kritische Blicke auf das ordinäre, aber sympathische Blumenmädchen Eliza.

Eliza, Susi und ich

Am 12. Januar hatte die Schauspielerin und Chansonnette ihren 80. Geburtstag. Dorit Gäbler sitzt zu Hause in Friedewalde in ihrem Büro. Es ist ein Dienstag, ihr Marketing-Tag. Wir unterhalten uns per Live-Video. „Weißt du“, sagt sie, „ich habe mir die Botschaft, die das Stück enthält, zu eigen gemacht. Es ist egal, wo du herkommst, ob du Geld oder Beziehungen hast. Du brauchst eine Vision, wohin du im Leben willst.“

Das hört sich leichter an, als es für sie mitunter war. Was hinter ihr liegt, ergäbe ein spannendes Buch. „Nee“, sagt sie, „alle schreiben Bücher, ich nicht. Dazu habe ich einfach keine Lust und auch keine Zeit.“ Sie macht das anders. Auf der Bühne. „Momentaufnahmen – Dorit Gäbler wie sie leibt und lebt… und lacht… und singt“ heißt ihr aktuelles Programm. Zum ersten Mal erzählt sie ihrem Publikum direkt etwas von sich, ihrem durchwachsenen Lebensweg, der sie dahin geführt hat, wo sie heute ist. Es ist amüsant, ergreifend, spannend. Gleichwohl konnte man sich schon ein Bild machen, wenn man ihren Liedern genau zuhört.

Lach nur, heul nicht, bleib immer am Ball

Ständig was Neues und möglichst mit Knall

Lach nur, heul nicht, vertrau’ deinem Mut

Bau auf deine Freude und alles wird gut

Das Leben ist eine Rutschpartie

Wohin’s dich führt, weißt du vorher nie

Du rutschst in was rein

Es rutscht dir was raus

Mal rutschst du nach oben

Und mal rutschst du aus

Lach nur, heul nicht, sei immer bereit

Wart‘ nicht schimpfend auf die bessere Zeit

Lach nur, heul nicht, auch wenn die Maske stört

Lebe im Jetzt, solang es dir gehört

Leben gibt‘s eine Ewigkeit

Und „früher“ war immer die bessere Zeit

Mal lebst du auf Pump

Mal lebst du mit Spaß

Mal lebst du wie’n Fürst

Und mal lebst du auf Nass

Für Dorit Gäbler galt immer: Geht nicht, gibt‘s nicht. Sie hat immer einen Weg gesucht und immer einen gefunden. Egal, wie verzweifelt sie auch war. Dieser starke Wille hat sie auf die Welt gebracht. Ihre Mutter ist die Treppen heruntergesprungen, als sie merkte, dass sie schwanger war. Sie wollte den Embryo in sich loswerden. Doch das kleine Etwas ließ sich nicht abschütteln, kämpfte, um wachsen und ins Leben zu dürfen. „Ich habe sogar verstanden, dass meine Mutter das Kind nicht wollte, nachdem ich von ihr erfahren hatte, dass mein ständig fremdgehender Vater glaubte, mit drei Kindern würde sie es nicht wagen, sich scheiden lassen“, erzählt die Tochter, die sich ihrer Mutter immer verbunden fühlte. „Ich hatte nie das Gefühl, ein ungewolltes Kind zu sein. Sie hat mich nicht weniger geliebt als meine Brüder.“

1946, Dorit war drei Jahre, verließ Ria Gäbler samt Kindern ihren Mann. Plauen lag ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fast vollständig in Trümmern. Die meisten waren Wohnhäuser zerstört. Dorit Gäbler erinnert sich an ihrer Kinderzeit. „Wir waren arm. Das Geld, das meine geschiedene Mutter nun als Verkäuferin verdiente, reichte selbst mit dem Unterhalt von meinem Vater hinten und vorne nicht. Aber sie hat es geschafft, dass sich das nicht auf unsere Kindheit auswirkte. Und die war wunderschön. Ich weiß noch, wie wir im eiskalten Schlafzimmer im Bett saßen, und sie las uns, mit Handschuhen an den Händen, vor. Wenn sie vor Übermüdung einschlief, haben meine Brüder die Geschichte weitergesponnen…“ Es gab kein Weihnachten ohne Überraschung. Ria Gäbler hat mit den Kindern gebacken und an den Adventssonntagen wurde im Wohnzimmer musiziert. Die Gäbler-Jungs spielten Geige, Klavier und Flöte, ich spielte Gitarre. Die Nachbarn kamen zum Mitsingen vorbei. „Unsere Bude war immer voll.“

Das musikalische Trio war auf Geburtstagen, Hochzeiten und anderen Festivitäten Plauener Honoratioren gefragt. „Wir kamen immer mit großen Futter-Paketen nach Hause. Das reichte oft für eine ganze Woche“, erzählt Dorit, die auf diese Weise früh zu schätzen lernte, dass es nicht selbstverständlich ist, genug zu essen zu haben. Es gab nämlich oft Tage, da gingen die Drei ohne Pausenbrote zur Schule. „Ich hatte das Glück, neben der Tochter eines Fleischers zu sitzen. Die ließ ich abschreiben und bekam dafür ihr Wurstbrot.“ Statt es zu essen, nahm sie das Brot mit nach Hause, um es mit den Brüdern zu teilen. „Da war soviel Butter und Wurst drauf, dass es für drei Stullen reichte“, erinnert sie sich. An andere zu denken, nicht egoistisch zu sein, hat sie als Charaktereigenschaft gepflegt.

Das Mädchen musste schon früh Hausarbeiten übernehmen. „Es ging auch nicht anders. Meine Mutter hätte das allein auch nicht geschafft“, sagt sie und schaut auf ihre Hände. „Mit fünf habe ich schon Kartoffeln geschält, mit sechs, sieben die Treppen gewischt… Vielleicht habe ich deshalb so hässliche Hände.“ Ich will das so nicht stehen lassen und sage: „Finde ich nicht. Sie sind kräftig, aber nicht hässlich.“ Manchmal, da ging sie in die fünfte Klasse, tauchte sie aus dem Aschenputtel-Dasein ab. Sie schwang sich die Überdecke vom Bett um, stellte sich vor den großen dreiteiligen Spiegel und deklamierte aus Stücken von Schiller, Shakespeare und Kleist, die sie in Reclam-Heften las. „Ich habe die Frauenfiguren auswendig gelernt und versuchte zu verstehen, worum es ging.“ Vor dem Spiegel war sie die Luise Millerin aus „Kabale und Liebe“, das Gretchen aus „Faust“ oder die Eve aus dem „Zerbrochenen Krug“. Viele Jahre später sollte sie tatsächlich in dieser Rolle auf der Bühne stehen, im Staatsteater Dresden an der Seite von Rolf Hoppe als Dorfrichter Adam.

Das war natürlich nicht absehbar. Vorerst probierte sich Dorit in Schulinszenierungen aus, nahm an Rezitatoren-Wettbewerben teil. „Theater war für mich eine ungeheure Abenteuerwelt. Ich habe als Zehnjährige den „Freischütz“ gesehen und wochenlang davon geträumt. Ich wusste, da oben will ich mal stehen.“ Von dem wenigen Geld, das Ria Gäbler zur Verfügung stand, legte sie immer etwas für besondere Ausgaben zurück. War genug in dem Umschlag, ging sie mit ihrer Tochter ins Theater. Einmal spielte Dorits Bruder Mäckie in einem Weihnachtsmärchen als Erzähler mit. Sie lacht, als sie erzählt, dass sie während der Aufführung dachte: Das kann ich besser. Gesagt hat sie ihm das nie.

In der 8. Klasse gewann die 13jährige einen Rezitatoren-Wettbewerb und wurde eine Weile von Klaus Gendries betreut. Der spätere DEFA-Regisseur war damals Schauspieler am Vogtland-Theater. „Er wollte mir beibringen, Hochdeutsch zu sprechen, und ist schier verzweifelt“, erinnert sich Dorit. „Ich sollte Barbara saß nah am Abhang sagen. Aber mein A klang immer wie ein O. Ich konnte mich abmühen wie ich wollte, es klappte nicht.“ Klaus Gendries sprach ihr die Worte immer wieder vor, über Bor kam sie nicht hinaus. „Mir ging es wie Eliza Doolittle. Nur der Satz meines Lehrers: Jetzt hat sie’s!, fiel nie.“

Ihren sächsischen Dialekt ist Dorit Gäbler nie ganz losgeworden. „Ich hatte eine exzellente Sprecherzieherin an der Schauspielschule und habe vor dem Schauspielstudium zwei Jahre intensiv private Sprecherziehung genommen. Die Vokale spreche ich heute noch nicht sauber, der sächsische Einschlag ist in jeder Rolle zu hören.“

Diese kleine Episode verhalf ihr zehn Jahre später zur Titelrolle in Klaus Gendries’ turbulenter Sommergeschichte „Gib acht auf Susi!“. Wir machen einen Sprung ins Jahr 1966, Dorits letztem Studienjahr an der Schauspielschule in Berlin-Schöneweide. Klaus Gendries, inzwischen Filmregisseur, sah sich unter den Studentinnen nach einer „Susi“ um. Ein junges Ding von 17 Jahren, hübsch, sexy, ein bisschen leichtfertig, das mehr Interesse für das andere Geschlecht hat als für Hausarbeit.

Gendries hatte schon 200 Mädchen angesehen und vorsprechen lassen. Keins passte auf die Figur, wie er sie sich vorstellte. Da kam Dorit auf ihn zu, in knallenger roter Hose und einem üppigen Oberteil. „Ich sah ihn zufällig mit unseren Lehrern vor der Probebühne und sprach ihn an. Er guckte etwas irritiert. Fragte, woher ich ihn kennen würde. Ich sagte, wir hätten schon miteinander zu tun gehabt. Als er mich ungläubig ansah, begann ich: Borbora soß noh am Obhang… Er lachte schallend: ,Na klar, du bist die kleene Gäbler!‘, und ließ mich das alte Volkslied Ein Mops kam in die Küche… rezitieren. Dann ging mit unseren Lehrern zurück in den Probenraum. Als er wieder herauskam, strahlte er übers ganze Gesicht: ,Ja, das isse!‘ Damit hatte ich meine erste richtige Rolle. Im Sommer 1967, da hatte ich schon mein Engagement am Theater in Karl-Marx-Stadt, haben wir gedreht.“ Der Film wurde der TV-Weihnachtsknüller 1968.

Zurück ins Jahr 1957. Für Träume und Wünsche war bei den Gäblers nicht die Zeit. Ria Gäbler hatte gesundheitliche Probleme. Als Dorit ihrer Mutter verkündete, sie möchte Schauspiel studieren, kam ein kategorisches Nein. Sie habe nicht die Kraft, noch ein Studium zu finanzieren. Schlimmer noch. Die Mutter verlangte von ihrer Tochter, dass sie nach der 8. Klasse die Schule verlässt und einen Beruf erlernt. Für das lernbegierige Mädchen brach die Welt zusammen. Wie sollte sie mit einem Grundschulabschluss zu ihrem Traumberuf bekommen? Was sollte sie werden? Wie herauskommen aus dem Leben, das ihr zu klein war? Welcher Beruf könnte sie vielleicht doch noch ans Theater, auf die Bühne bringen? Wo traf sie vielleicht Menschen, die ihr helfen könnten, einen Weg zu finden, wie sie doch noch Schauspielerin werden könnte. Vieles wirbelte ihr im Kopf herum. „Ich habe dann eine dreijährige Lehre zum Facharbeiter für Gebrauchswerbung gemacht und abends an der Volkshochschule versucht, die 10. Klasse nachzuholen.“ Aber das schaffte sie nicht. Ihr fehlte die Zeit zum Lernen. „Ich musste mein Lehrlingsgeld bei meiner Mutter abgeben, durfte nur 5 Mark Taschengeld für mich behalten. Also habe ich nach Möglichkeiten gesucht, nebenher Geld zu verdienen“, sagt sie.

Sie kämpfte gegen ihre Armut an, stellte sich als Haar-Modell zur Verfügung, führte auf Laufstegen, die sie als Dekorateur-Lehrling mit aufgebaut hatte, Alltagsmode Mode vor.

„Plauen war in den 50er Jahren nicht der Ort, in dem ich meinem Traum nachgehen konnte. Ich wusste, da muss ich weg“, erzählt sie. Dafür musste sie finanziell unabhängig sein. Dorit wollte kein Mannequin werden, aber ein gewisses Maß an Professionalität erlangen, um auch auf großen Modenschauen zu laufen, und absolvierte einen Lehrgang in der Mannequinschule des bekannten Modehauses Bormann in Magdeburg. „Die Damen-Konfektion der Marke „Original-Bormann-Mode“ war in der DDR sehr begehrt. Sie hatte Chic und war erschwinglich. Für Kundinnen mit mehr Geld im Portemonnaie boten besondere Geschäfte – Vorläufer der Exquisit-Läden – exklusive Bormann-Mode an. Heinz Bormann entwarf, das sei nur nebenbei erwähnt, Annekathrin Bürgers Kostüme für den DEFA-Film „Mit mir nicht, Madame!“.

Gurken, Radieschen und eine Leiche

Bei einer Modenschau auf der Leipziger Herbstmesse 1960 lernte Dorit das bildschöne und erfahrene Mannequin Sabine Lehmann kennen. „Sie hat mich bestärkt, unbedingt an meinem Traum festzuhalten, und bot mir ihre Unterstützung an.“ Im Januar 1961 wurde Dorit achtzehn. Damit war man in der DDR volljährig. „Ich hatte endlich die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, was ich mache“, sagt sie. „Im Februar habe ich meiner Mutter eröffnet, dass ich ab jetzt meinen eigenen Weg gehen würde.“ An dessen nächstem Ende für sie der Beruf Schauspielerin stand. „Dass ich an mich geglaubt habe, war die eine Seite“, sagt sie. „Aber es gab Menschen wie Sabine, die mir halfen. Sie nahm mich bei sich auf, als ich mich aus Plauen davonmachte. Weil man mir die Provinz-Nulpe anmerkte, steckte sie mich in neue Klamotten und bereitete mich auf das Leben vor, in das ich wollte. Dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Wir hielten noch über viele Jahre Kontakt.“

Die erste Zeit nach ihrer „Flucht“ aus dem Kleinstadtmilieu von Plauen arbeitete Dorit als Dekorateurin bei der HO Potsdam Land und hatte gleich ihre Fühler zur DEFA nach Babelsberg ausgestreckt. „Sabine gab mir den Tipp, mich als Kleindarstellerin zu bewerben“, erzählt sie. Auf ihren ersten Einsatz musste die 18jährige nicht lange warten. Die DEFA verfilmte für das Fernsehen Wolfgang Schreyers Roman „Tempel des Satans“. Der dreiteilige Polit-Thriller dreht sich um die Machenschaften eines US-amerikanischen Zeitungskonzerns und seine Verstrickungen mit der Rüstungsindustrie. Reporter Pit Nordfors, ein ehemaliger Pilot, deckt die Hintergründe des desaströsen Fehlstarts einer mit Napalm bestückten amerikanischen Interkontinentalrakete auf und sticht in ein gefährliches Nest aus Machtgier, Korruption und politischer Manipulation. Der Handlung liegen wahre Vorkomnisse zugrunde.

„Ich war eigentlich nur für einen Tag engagiert gewesen. Lustiger Weise aber“, erzählt Dorit Gäbler, „ist der Regisseur damals auf mich aufmerksam geworden. Er hatte gesehen, dass ich mich in die Rolle als Stewardess hineingedacht habe und richtig spielte, nicht nur den Text heruntersagte.“ Sie kamen ins Gespräch, und Dorit erzählte ihm, dass sie unbedingt Schauspielerin werden wolle. Georg Leopold sah ihr an, dass sie jeden Pfennig brauchen konnte und hat ihre Mitwirkung auf zwölf Drehtage erweitert. „1440 Mark habe ich verdient, 120 Mark am Tag! Das war so viel Geld! Davon habe ich Monate gelebt.“

Bald war sie so gut beschäftigt, dass sie viele Freistunden brauchte und ihre Aufträge als Dekorateurin nicht mehr zuverlässig erfüllen konnte. „Ich besaß keine Fahrerlaubnis, nicht einmal ein Fahrrad, um nach den Einsätzen bei der DEFA zu den Geschäften zu fahren, die ich dekorieren sollte.“ Die HO löste den Arbeitsvertrag auf. Wenngleich sie damit ihre finanzielle Basis verlor, kam ihr das entgegen. Nun musste sie nur noch eine eigene Bleibe finde. Und das war wenige Wochen nach der Grenzschließung am 13. August 1961. In der Stahnsdorfer Elisabethstraße entdeckte sie eine verwaiste Datsche. Die hat sie sich von der Gemeinde für 99 Mark Jahresmiete erkämpft. Es war eins der vielen Grundstücke, die zuvor Westberlinern gehört hatten.

„Die zuständige Sachbearbeiterin hatte riesige Fragezeichen in den Augen, als ich ihr erklärte, dass ich einen Wohnsitz suche und das Holzhäuschen mit Garten genau das Richtige sei.“ Hier könne sie sich ungestört auf ihr Schauspielstudium in Berlin vorbereiten und dass es nicht weit zur DEFA sei, waren wohl akzeptable Argumente. „Ich durfte für eine Probezeit einziehen und setzte natürlich alles daran, bleiben zu dürfen.“ Mit Geschmack und Stilgefühl hat sie innen und außen alles frisch gestrichen, Blumen-Motive der vorhandenen Bettwäsche an die frisch gestrichenen Fensterläden gepinselt und Gardinen aus Stoff mit dem gleichen Muster genäht. So fiel der Kontrollbesuch der Verwalterin auch positiv aus. Sie war voll des Lobes, wie schön die 18jährige alles hergerichtet hatte und argwöhnte nicht mehr, dass hier Sodom und Gomorrha stattfinden würden. Der Garten wurde Dorits Speisekammer. „Ich habe Kräuter gesät, Tomaten, Erdbeeren, Gurken, Radieschen und Kartoffeln angebaut, Bäume und Sträucher verschnitten.“ Beim Bauern gegenüber hat sie den Pferdestall ausgemistet, um Dung für ihre Beete zu bekommen. Hin und wieder schenkte ihr die Frau ein Netz Kartoffeln oder gab ihr einen Topf Suppe.

Wie romantisch, mag man im ersten Moment denken. Ja, das war es. Aber es war vor allem eine verdammt harte Zeit für Dorit. Ihre Honorare bei der DEFA fielen nicht immer so üppig aus. Als Kleindarsteller – Rollen ohne Text, aber mit Kamerapräsenz – bekam man einen Tagessatz von 50 bis 70 Mark. „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, scherzt die Schauspielerin, obwohl das damals für sie nicht witzig war. Im Frühjahr und Herbst trampte sie zu den Modewochen nach Leipzig. „Da hatte ich für eine Woche einen gut bezahlten Job als Mannequin.“ Den sie aber nicht um jeden Preis annahm. Ihre Würde ließ sie sich nicht nehmen. Als ihr ein Veranstalter vorhielt, dass ihr Lederolmantel, in dem sie zur Arbeit erschien, unpassend sei, die anderen Mannequins kämen in Pelzmänteln, knallte sie ihm an den Kopf: „Das Geld dafür habe ich mir ehrlich verdient und nicht erschlafen!“, und war weg. Ansonsten nahm sie ihre Gitarre und vertonte Kindergedichte, wenn die DEFA gerade nichts für sie zu tun hatte. „Ich stellte mir kleine Programme zusammen und trat damit in Kindergärten auf. Das brachte mir immerhin 20 Mark ein.“ Davon bezahlte sie ihre Sprecherzieherin, die sie in Kleinmachnow gefunden hatte.

Zwei Sommer und zwei Winter wohnte Dorit in ihrem Häuschen in der Stahnsdorfer Elisabethstraße 11. „Die Winterzeit habe ich in meinem Häuschen nur überstehen können, weil mir eine Familie in der Nachbarschaft an besonders kalten Tagen Asyl bot“, erzählt sie. „Wenn das Wasser in meiner Wärmflasche gefror, ließen sie mich bei sich schlafen.“ Im Frühjahr 1962 besuchte Ria Gäblerihre Tochter das erste Mal in Stahnsdorf. „Es war eine wunderschöne Zeit“, erinnert sich Dorit. „Mutti hatte sich sogar bei der DEFA als Kleindarstellerin registrieren lassen und in zwei oder drei Filmen mitgespielt. So kam noch etwas Geld rein, aber es hat ihr auch gefallen. Danach verbrachte sie häufig längere Zeit bei mir.“ Ria Gäbler bekam so eine kleine Ahnung davon, was die Ambition ihrer Tochter war, Schauspielerin zu werden. Es entwickelte sich eine neue, eine enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter.

Dorit Gäbler wollte nicht einfach nur Schauspielerin werden, vor allem wollte sie mal eine gute Schauspielerin sein. Daher nutzte jede Gelegenheit, um zu überprüfen, ob sie für sich auch wirklich für den Beruf eigne. Sie erzählt mir eine Episode. Bei den Dreharbeiten für den zweiteiligen Kriminalfilm „Mord in Gateway“ hatte sie den bekannten DEFA-Schauspieler Martin Flörchinger kennengelernt. Sie spielte das junge hübsche Fotomodell. „Ich hatte nur einen kurzen Auftritt, denn diese Helen wird gleich zu Beginn des Films ermordet“, erzählt sie.

Martin Flörchinger war der ermittelnde Detektiv, der dieses mit vielen Missverständnissen behaftete Verbrechen aufklärt. „Ich habe ihn in einer Drehpause gefragt, ob ich ihm mal etwas vorsprechen dürfte. Er war ein erfahrener Schauspieler, und ich hatte das Gefühl, dass er mich ernst nahm.“ Flörchinger willigte ein. Amüsiert erzählt Dorit, wie sie ihm eine Szene aus Schillers Jungfrau von Orléans vorspielte. „Ich saß auf einem Stuhl und geriet so in Euphorie, dass ich nach hinten überkippte und mein Schuh an die Decke flog. War mir das peinlich“, lacht sie. Der Schauspieler reagierte mit Humor. Er guckte nach oben, zeigte auf eine kleine Delle an der Decke, und meinte: „Wenn es nicht sehr viel Begabtere gibt, hast du eine Chance, Kleene.“

Im Juli 1963 erlebte die inzwischen 20jährige Dorit Gäbler ihren glücklichsten Tag. Sie hatte die Aufnahmeprüfung an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin-Schöneweide bestanden. Den Moment, als sie den Brief in der Hand hielt, wird sie nicht vergessen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Zusage oder Absage, schoss es ihr durch ihren Kopf. Hatte sie die Prüfung geschafft oder war ihre Vision nicht mehr als ein Luftschloss? Nein! All die Mühen und Strapazen hatten sich gelohnt. Trotz ihres noch hörbaren Sächsisch konnte sie die Prüfungskommission überzeugen, dass in ihr das Zeug zur Schauspielerin steckt. „Ich habe die Heilige Johanna in drei Versionen vorgesprochen. Das eine war ein Monolog aus Schillers Jungfrau von Orléans, dann habe ich mir eine Szene aus Brechts Heiliger Johanna der Schlachthöfe und aus Jean Anouilhs Jeanne oder Die Lerche ausgesucht.“

Die verbleibenden Wochen bis zum Studienbeginn im September arbeitete die angehende Schauspielstudentin als „Mädchen für alles“ bei der Produktion eines DEFA-Kinderfilm mit. „Ich wollte genauer wissen, wie das so läuft, wenn ein Film gedreht wird“, sagt sie. „Leider habe ich bei allen Dreharbeiten immer wieder festgestellt, wie herablassend sich manche Schauspieler den Leuten gegenüber verhielten, die viel weniger als sie verdienten, aber ohne die beim Film nichts laufen würde. Sie haben Respekt verdient.“ Ihr ist er nie abhandengekommen.

Dass sie sich damals in den Kamera-Assistenten Ulrich Rohloff verliebt hatte, und beide 1965 für eine kurze Zeit verheiratet waren, erwähnt Dorit Gäbler nur nebenbei. „Wir hatten wenig Gelegenheit, zusammen zu sein, als ich studierte. Ich teilte mir mit Hermann Beyer, einem Kommilitonen aus meiner Klasse, eine Studentenwohnung in der Ernst-Schneller-Straße. In unserer gemeinsamen Küche lag immer ein Vier-Pfund-Brot, daneben stand eine Schüssel mit Griebenschmalz, das ich spendierte. Nach abendlichen Szenen-Studien trafen sich bei uns Studenten und Schauspieler, die uns unterrichteten.“ Das war nicht Ulrich Rohloffs Welt. Er fühlte sich als fünftes Rad am Wagen. Sie trennten sich. Die Scheidung ging ohne Probleme über die Bühne. Ulrich Rohloff drehte von 1966 bis 1981 als Kameramann Kurz- und Dokumentarfilme beim Filmstudio der NVA in Potsdam.

Taschen, Pullover und Hootenanny

An ihre Studienzeit denkt Dorit Gäbler mit gemischten Gefühlen zurück. Sie liebte das Fechttraining, schwärmt noch heute von den Szenenstudien mit Regisseur Friedo Solter. „Ich sog alles auf, wollte so viel wie möglich lernen.“ Sie litt unter ihrem Bildungsdefizit. „Alle hatten Abitur, wussten mehr über Geschichte und Literatur, konnten ihre Eltern fragen, die Schauspieler, Regisseure oder Dramaturgen waren, wenn es um Film und Theater oder Rollengestaltung ging.“

Diese Überlegenheit ließen ihre Kommilitonen Dorit auch spüren, die den Gedanken abwehrte, nicht dorthin zu gehören. „Ich habe gelesen und gelesen, bin ins Theater gegangen, wenn die anderen Party machten.“ Sie nennt Namen von prominenten DDR-Schauspielern, die sich damals menschlich nicht von ihrer besten Seite gezeigt haben. „Ihr Urteil über mich: Wissbegierig, aber dumm, die Gäbler.“

Bei einem Fototermin an der Schauspielschule lernte sie die Fotografin Barbara Meffert und ihren Mann, den Journalisten Dieter Heimlich, kennen. „Die beiden nahmen mich unter ihre Fittiche und halfen mir, meine Bildungslücken zu reduzieren. Sie schenkten mir Bücher, unter anderem Peter Hacks‘ Kindergedichte „Der Flohmarkt“, von denen ich viele vertont habe.“

Alles nachzuholen war ihr nicht möglich. Der Tag hatte nur 24 Stunden und im Gegensatz zu ihren Mitstudenten musste sie zu den 180 Mark Stipendium noch Geld dazuverdienen. Während sie Texte lernte, strickte und häkelte Dorit modische Pullover, Kleider, Umhängetaschen – die waren damals der Renner. Und sie trat mit ihrer Gitarre auf. „Für eine Veranstaltung bekam ich jetzt immerhin 50 Mark“, erinnert sie sich. „Komponieren und eigene Lieder schreiben ist immer meine Leidenschaft geblieben und die Basis für meine musikalische Karriere geworden.“

Eine wichtige Person wurde für diesen Teil ihres Talents Chris Baumgarten, eine seinerzeit bekannte Berliner Komponistin und Gesangslehrerin. Einmal im Jahr konnten sich Studenten der Schauspielschule um einen Platz in ihrem Chanson-Studio bewerben. „Diesen Platz habe ich mir 1964 erkämpft“, erzählt Dorit.

Eins kam dann zum anderen. Der kanadische Folksänger Perry Friedman war 1959 in die DDR übergesiedelt und hat 1960 die Hootenanny-Bewegung initiiert – ungezwungene Konzerte auf offener Bühne, bei denen jeder mitmachen konnte. Berlins Jugend sang, komponierte und schrieb Lieder. Chris Baumgarten ermutigte Dorit, bei den Hootenannys mitzumachen. „Ihr gefielen besonders meine Kinderlieder mit Texten von Peter Hacks.“ Bei den Hootenanny-Veranstaltungen traf sie Künstler wie Rainer Schöne, Perry Friedmann und Lutz Kirchenwitz, den Mitbegründer des Oktoberklubs. „Rainer Schöne war ganz angetan. Es sei so schön, wie ich meine Kinderlieder singe“, erzählt sie. „Da steckte auch meine ganz ehrliche Naivität drin, die ich als junges Mädchen hatte. Ich habe alles mit großer Liebe und Inbrunst gemacht, da war nichts aufgesetzt.“ Keiner sah hier von oben auf sie herab. Im Gegenteil. Dorit genoss alsbald ein Standing als Liedermacherin.

Gleich 1964 bei den ersten Konzerten, die die Berliner FDJ und der Jugendsender DT 64 in der Volksbühne organisierten, war auch Dorit Gäbler als Sängerin dabei und begeisterte das Publikum. „Ich musste bei meinem ersten Auftritt mein Lied zweimal singen, die Leute hörten gar nicht auf zu klatschen.“ Sie singt ins Telefon: „Ick möcht ma mitn Finger in Himmel pieken, ob dit wohl jeht? Ick möcht inne Sonne liegen und seh’n wie ’ne Wolke zerjeht… Wie’s weitergeht, weiß ich nicht mehr.“

Lachend erzählt sie dann von einer Veranstaltung beim DDR-Wachregiment in Berlin-Adlershof, die sie zusammen mit Frank Schöbel bestritt. „Ich erinnere mich noch gut, wie sauer er war, dass die kleene Schauspielstudentin als Sängerin angekündigt wurde und auch noch mehr Applaus als er bekam.“ Sie lacht: „Kunststück, sein Anzug hatte ja auch keinen Ausschnitt!“

1966 nahm Amiga drei ihrer Lieder mit auf den Sampler „Songs, Chansons uns neue Lieder“. Ihr Engagement in der Singebewegung setzte Dorit Gäbler in Karl-Marx-Stadt fort. „Es ging ja darum, diese Bewegung in die Provinz zu tragen, vor allem die Arbeiterjugend zum gemeinsamen Singen zu bewegen. Ich war mit Leib und Seele dabei.“ Im Fritz-Heckert-Werk, dem Großbetrieb der Stadt, fand sie junge Leute, die sich auch dafür begeisterten. Mit Unterstützung des SED-Parteisekretärs des Werkes riefen sie den Singeklub 67 ins Leben. Der FDJ-Zentralrat der DDR hatte das Konzept der Hootenanny-Bewegung aufgegriffen und 1966 einen „Beschluss zur Entwicklung einer breiten sozialistischen Singebewegung unter der Jugend“ gefasst. „Dem Theater hat meine zeitaufwendige Beschäftigung nicht geschmeckt. Misstrauisch wurden unsere zahlreichen Aktivitäten beäugt.“ Als das ZDF 1967 in seiner Sendung „Kennzeichen D“ über den Klub und die aufstrebende junge Künstlerin berichtete, kostete sie das beinahe ihr Engagement. „Sie schlachteten die Zeile „…so viele Kilometer Steine liegen zwischen dir und mir…“ aus dem Liebeslied, das ich sang, als Protestsong gegen die Mauer aus. Was natürlich völliger Quatsch war. Dass ich nicht entlassen wurde, verdanke ich dem Parteisekretär des Heckert-Werkes, ein großartiger Mensch. Er hat sich sehr für mich eingesetzt“, erinnert sie sich.

Eve, Eurydike und ein Beutesohn

Ihre Stärke, sich nicht unterkriegen zu lassen, brachte die Achtklässlerin zum erfolgreichen Abschluss ihres Schauspielstudiums. Nach dem Intendanten-Vorsprechen im letzten Studienjahr hatte sie Vorverträge von der Volksbühne Berlin, vom Bergarbeiter Theater in Senftenberg und vom Stadttheater Karl-Marx-Stadt. Sie entschied sich für Karl-Marx-Stadt. „Nach meinem Gespräch mit dem Intendanten Hans Dieter Mäde sah ich dort die beste Chance, wirklich Rollen zu bekommen und spielen zu dürfen.“ Zu ihrem Leidwesen wurde Mäde noch vor Antritt ihres Engagements im September 1966 ans Staatsschauspiel Dresden beordert. Das schien alles über den Haufen zu werfen. „Ich wusste ja nicht, ob der neue Intendant mich auch spielen ließ.“

Da es nicht ihre Art war, sich auf den Zufall zu verlassen, trampte sie umgehend von der Schauspielschule ans Theater nach Karl-Marx-Stadt und setzte sich in den Zuschauersaal. Es war gerade eine Probe, der Gerhard Meyer zusah. Kaum war sie beendet, „überfiel“ ihn Dorit und erklärte: „Herr Meyer, ich habe einen Zweijahresvertrag für Ihr Theater. Weil Sie mich nicht kennen, möchte ich Ihnen vorsprechen. Ich muss wissen, ob ich in ihr Konzept passe und Rollen bekomme. Denn ich will spielen und nicht herumsitzen.“

Wohl etwas verblüfft ob ihrer Kessheit, aber schmunzelnd, meinte er: „Na, dann ab auf die Bühne.“ Die Schauspieler, die eben gehen wollten, blieben. „Alle waren gespannt, es war ja schon ziemlich gewagt von mir, ohne Anmeldung da aufzutauchen und ein Vorsprechen zu fordern.“ Wissen sollte man, dass Gerhard Meyer während seiner Intendanz bis 1990 viele junge Regisseure und Schauspieler entdeckte und förderte. Eine davon wurde mit Beginn der Spielzeit 1966/67 Dorit Gäbler.

Als ihr Absolventenvertrag 1968 auslief, wechselte sie von Karl-Marx-Stadt nach Dresden ans Staatsschauspiel. Chefregisseur und Generalintendant Hans Dieter Mäde stand zu seiner Zusage von 1966, sie zu engagieren.

Ihre Jahre am Theater in Dresden rekapituliert Dorit Gäbler als eine Zeit, in der sie sich erfolgreich freispielte. „Ich war universell einsetzbar, spielte Junge und Alte, Ladies, Diven und Mädchen, Geliebte ohne Ende. Ich bekam sogar lesbische Angebote, weil ich ein paar Weiberrollen in Stücken von Peter Hacks hingelegt habe, dass ich interessant für diese Klientel wurde. Meine Mutter allerdings, die inzwischen bei mir wohnte, wollte zu derartigen Premieren eingeladen werden.“

Aber es gab auch die Kehrseite der Medaille. In dem Moment, wo eine Umbesetzung stattfand, und mehr von Dorit Gäbler in der Rolle die Rede war als von der Vorgängerin, waren die Damen nicht mehr fein. „Da ist die Freundlichkeit hin, du wirst verleumdet, bist plötzlich eine Hure, eine Schlampe, die sich die Rollen erschläft. Das hat mich fast dazu getrieben, aus dem Fenster zu springen.“

Diese schwachen Momente überwand sie. „In mir kam die Eliza hoch. Die hat gekämpft. Und ich hatte mir ja geschworen, eine gute Schauspielerin zu werden. Das Publikum gab mir Halt. Und an den üblen Nachreden in der Kantine, dass dieses ungebildete Volk ja überhaupt nicht schätzen kann, was wirklich gut oder schlecht ist, habe ich mich nicht beteiligt.“ Sie konzentrierte sich wieder ganz auf sich, auf das, was sie wollte, und ging, wenn die anderen kamen. Manchmal vermisste sie die Gemeinsamkeit des Ensembles, die das Theaterleben erst vollständig machen. „Aber Gott sei Dank“, sagt sie, „waren nicht alle Schauspieler mit dieser dümmlichen Arroganz behaftet.“

Einer, zu dem sie aufschaute, der sie ernst nahm, war der Schauspieler Rolf Hoppe. Mit ihm spielte sie 1969/70 in Heinrich von Kleists Komödie „Der zerbrochene Krug“. Sie war die Eve, er der Dorfrichter Adam. „Es war herrlich, ihm zuzusehen, wie er seine Körperlichkeit einsetzte. Rolf hat sich die Rollen immer auf den Leib gezogen, da blieb für seine Mitspieler nicht viel Platz.“ Aber Dorit verschaffte ihn sich. Es war eine Schlüsselszene, in der er sie überspielte. Adam saß am Tisch und aß. Und das spielte Rolf brachial. Kein Mensch hätte die neben ihm stehende Eve wahrgenommen, die im Begriff ist, ihre Ehre zu verteidigen. „Ich habe Rolf gesagt, dass dies ein wichtiger Moment in meiner Rolle ist. Er hat sofort verstanden, dass er mir Raum geben musste. Wir haben später oft noch nach den Vorstellungen zusammen auf der Probe-Bühne des Theaters schauspielerische Haltungen ausprobiert. Wunderbar! Manchmal sah uns seine Frau Friederike zu.“

Neben ihrer Theaterarbeit hat Dorit Gäbler immer wieder in Filmproduktionen der DEFA und des Fernsehens mitgewirkt. „Es waren gute Rollen und welche, die ich fast vergessen habe“, rekapituliert sie im Gespräch. Nicht vergessen hat sie – und auch das DDR-Kinopublikum nicht – die Fachschuldirektorin Dr. Barbara Schwalbe in dem heiteren DEFA-Sommermusical „Nicht schummeln, Liebling!“ mit Chris Doerk und Frank Schöbel in den Hauptrollen. Es geht um Fußball kontra Kultur, ein bisschen um die Machtkämpfe zwischen den Geschlechtern und natürlich Liebe. „Die Dreharbeiten in Quedlinburg und die Rolle an sich machten mir großen Spaß.“ Das Publikum liebte das Spektakel.

Ihre erotische Ausstrahlung und das sexy Erscheinungsbild empfand Dorit als junge Schauspielerin eher als Fluch denn als Segen. „Ich steckte in dieser Schublade der halbseidenen Rollen, und habe viel zu viele davon gespielt. Das bereue ich heute.“ Doch in einer dieser Rollen hat sie es 1973 auf das 8. Internationale Moskauer Filmfestival geschafft. „Nein, die bereue ich keineswegs. Die war einfach unglaublich schön.“

Das war Dorit Gäbler als Eurydike in der DEFA-Adaption von Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“, in der sie das Objekt der Begierde des lüsternen Göttervaters Jupiter ist. „Regisseur Horst Bonnet hat das sinnliche Verlangen und die Lebenslust schon sehr hervorgehoben“, erzählt sie. „Prüde durfte man da nicht sein.“ Sie lacht. „Die Rolle habe ich wahrscheinlich bekommen, weil ich den schönsten Busen hatte. Die haben ein richtiges Weib gesucht. Ich hatte meinen Sohn noch nicht geboren und einen schönen Körper.“ Sie meint das nicht ironisch und auch nicht kokettierend. Nicht nur die Männer fanden die Gäbler erotisch, sinnlich und schön.

Barbusig, in durchsichtige Gewänder aus Tüll gehüllt, tollen die Göttinnen durch den Olymp. „Als ich die Entwürfe sah, war ich zuerst erschrocken. Aber angezogen fühlten sich die Kleider auf dem Körper wie eine zweite Haut an. Sie lagen so eng an, dass man nicht einmal einen Slip tragen konnte. Der Maskenbildner hat uns am Körper alles abrasiert, was es abzurasieren gab“, erinnert sich Helga Piur – Jupiters Tochter Diana. „Alles war so grazil und diffizil. Wir liefen wie auf Wolken, wenn wir die wunderschöne Dekoration betraten. Horst Bonnet hat es verstanden, eine Atmosphäre zu zaubern, in der nichts Unanständiges aufkam. Keiner kam auf die Idee, etwas Unzüchtiges zu tun oder zu denken.“ Grienend erinnerte sich der kraftvolle Rolf Hoppe 2008, als ich die Drei auf Schloss Wackerbarth interviewte: „Ein Göttervater hat edel und moralisch zu sein. Was natürlich stinklangweilig ist.“

Die Kritiker waren sich einig: „Ein Film der Komödianten“, schrieb die Berliner Zeitung. „Herrliche Farben, zeitbezogene kabarettistische Dialoge, sparsame Kostüme“, lobte „Kino-Eule“ Renate Holland-Moritz. „Wir haben für unseren Film 1973 in Moskau keinen Preis bekommen. Aber uns hat das Publikum stürmisch gefeiert“, erinnert sich Dorit. Die DEFA-Stiftung hat den 1972 gedrehten Film inzwischen digital aufgefrischt. Eine Augenweide und ein großer Spaß.

Im Jahr 1973 entstand unter der Regie von Helmut Krätzig die dreiteilige Familienchronik „Die Frauen der Wardins“. Über vier Generationen wird die Geschichte einer märkischen Bauernfamilie erzählt, die sechs Jahrzehnte lang um ihren Hof, um ihre Existenz kämpfen musste, bis ihre Bemühungen schließlich in der sozialistischen Landwirtschaft zum Erfolg führten. Im Mittelpunkt stehen dabei das Leben, die Liebe und das Schicksal der Frauen in ihrer Zeit. Neben Angelika Waller als Anna Schlomka, Katharina Thalbach als Maria Wardin und Monika Woytowicz als Irmgard Wardin liefert Dorit Gäbler in der Rolle der reichen und selbstbestimmten Schießbudenbesitzerin Lilli Watzek eine reife Leistung.

Hochzeit, Scheidung, neuer Anfang

Dresden war neben Berlin ein Zentrum der Singebewegung. Dorit betreute junge Liedermacher an der TU Dresden und lernte dabei den Mathematikstudenten und alleinerziehenden Vater Jochen Kramer kennen. „Er schrieb gute Texte. Wir haben eng zusammengearbeitet. Zu unseren Treffen brachte er meist seinen vierjährigen Sohn Marcus mit. Ich wollte endlich meinen Plan, nicht kinderlos zu bleiben, angehen. Ich borgte mir oft Marcus aus, unternahm etwas mit ihm. Eines Tages fragte er mich, ob ich nicht seine Mama sein möchte. Ich sagte ihm, sofort, dein Papa muss mich aber heiraten.“ Die Frage des Vater kam prompt. Jochen Kramer war gutaussehend, sehr charmant und klug. Einer zum Verlieben. Eigentlich stand Dorit nach ihrer ersten Erfahrung nicht der Sinn danach, aber Marcus bettelte: „Heirate Papa“, und da hat sie es getan. Ein Glücksgriff war das auch nicht, obwohl sie sich liebten.

Als sie 1974 schwanger wurde, und es ihrem Mann strahlend mitteilte, erschütterte sie seine Reaktion. „Das lässt du wegmachen! Wir haben schon ein Kind.“ Den Schock musste die 31jährige erst einmal verdauen. Dann stand für sie fest: „Das Kind bekomme ich, auf den Vater kann ich verzichten.“ Sie ließ sich scheiden. Für ihren Stiefsohn Marcus blieb sie seine „Beute-Mama“. Er wohnt ganz in der Nähe und ist ein wunderbarer Mensch geworden, sagt sie. „Trotzdem schätze ich Jochen Kramer als einen der besten Texter im Land und habe einiger seiner Texte vertont. Es sind meine schönsten Lieder.“ Im Februar 1975 kam ihr Sohn Peter zur Welt. Sein Vater wollte ihn nicht einmal sehen. „Ich habe den Jungen allein großgezogen, ich wollte auch keinen Unterhalt von seinem Vater. Für meinen Sohn existiert er bis heute nicht.“

Das Jahr 1974 brachte Dorit Gäbler auch beruflich zu neuen Entscheidungen. Sie hatte die Aussicht, die Hauptrolle in Joachim Kunerts Verfilmung von Anna Seghers Roman „Das Schilfrohr“ zu bekommen. „Joachim Kunert hat mich im Theater spielen sehen und fand, ich hätte die Urwüchsigkeit dieser Bäuerin, die er sich vorstellte. Meine äußerliche Verwandlung hatte er schon genau im Kopf. Mit aufgelegten Implantaten sollte mein Gesicht verbreitert, mit Haarwuchsmitteln buschige Augenbrauen gezüchtet werden. Ich übte sogar schon den festen, bäuerischen Gang. Obwohl meine Bühnenrolle doppelt besetzt war, ließ mich das Theater nicht gehen. Kunert hat alles versucht.“ Statt endlich sich mal in einer wirklich anspruchsvollen Figur beweisen zu können, hüpfte sie auf der Bühne als Stripteasetänzerin herum. Das hat sie dem Theater nicht verzeihen können. „Ich bekam in dem Film als Trost eine kleine Nebenrolle.“ Sie ist sich sicher, dass ihre Karriere anders gelaufen wäre, wenn sie die Rolle der Marta hätte spielen dürfen. „Ich war innerlich fertig mit dem Theater und wollte nur noch weg.“

Ihr Entschluss stand fest. Sie hatte sich sich bei Film und Fernsehen eine gute Basis erarbeitet, und konnte es wagen, sich eine Solokarriere als freischaffende Künstlerin aufzubauen. Sie kündigte ihr Festengagement am Theater. „Meine Mutter unterstützte mich bei der Betreuung meines Sohnes sehr. So konnte ich mich voll auf mein Ziel konzentrieren.“ 1975 und 1977 drehte sie zwei „Polizeiruf 110“–Filme, 1976 den Episodenfilm „DEFA Disko 77“ mit Sketchen und Geschichten aus der DDR-Musikszene mit Chris Doerk, Veronika Fischer, der Gruppe Karat, Rainhard Lakomy, Angelika Mann und Schauspielern wie Marianne Wünscher, Ursula Staack, Ingeborg Krabbe, Lutz Stückrath, Rolf Herricht und Fred Delmare. Musiker und Schauspieler von Rang und Namen. Insofern ist der Film auch noch bemerkenswert, weil er das Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre in der DDR spiegelt. Dorit Gäbler tritt am Schluss des Films im Duett mit Wolfgang Wallroth und dem Titel „Es wird bald Frühling sein“ auf.

Eine wunderbare Chance für eine anspruchsvolle, große Rolle bot sich ihr 1977. Günter Reisch wollte sie mit der Hauptrolle in seiner DEFA-Komödie „Anton, der Zauberer“ besetzen. Sie sagte nein, in völliger Verkennung der Handlung. „Ich hatte Angst, es würde wieder so eine halbseidene Figur sein. Das wollte ich nicht mehr spielen und habe alles, was ich in dieser Richtung vermutete, abgelehnt. Und da hatte ich mich in dem Fall gründlich geirrt. Es ist eine richtig gute Filmkomödie geworden, mit dem großartigen Ulrich Thein und der wundervollen Barbara Dittus in den Hauptrollen.“ Dass sie sich da so geirrt hat, bedauert Dorit Gäbler im Nachhinein noch.

Nach ihrer Kündigung stellte Dorit Gäbler einige Weichen. Sie nahm Gesangsunterricht bei der renommierten Gesangslehrerin Eleonore Gendries. Anfangs trat sie mit ihrer Gitarre solistisch auf. „Ich bekam Aufträge über die Konzert- und Gastspieldirektion Dresden und die Künstler-Agentur in Berlin . Das waren drei, vier Lieder bei Großveranstaltungen und einstündige Programme in Clubs.“ 1977 konnte sie die bekannte Dresdner Band „Ebbe und Flut“ unter Leitung des Komponisten Michael Fuchs für eine Zusammenarbeit gewinnen.

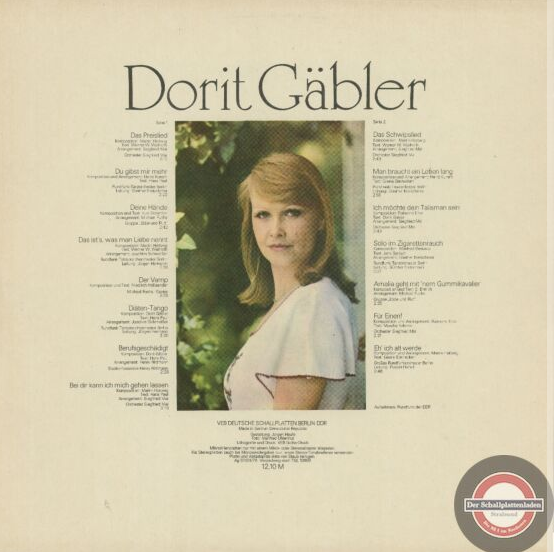

Mit der Zeit merkte man sich den Namen Sängerin Dorit Gäbler sowohl in der Musikszene als auch unter den Freunden des Chansons, Jazz und Blues. Der Komponist und Rundfunk-Musikredakteur Martin Hattwig entdeckte die singende Schauspielerin 1978 und ließ sie mit dem bekannten Tanzorchester Siegfried Mai „Das Schwispslied“ aufnehmen. Das klappte gleich auf Anhieb, so dass er noch den Titel„Clown sein“ hinterher schob. „Im gleichen Jahr produzierte ich bei Amiga meine erste eigene Langspielplatte“, erzählt Dorit Gäbler.

Der Mann von der „Linie 6“

In Dresden hatte sich inzwischen Karl-Heinz Bellmann mit seinem Kult-Lokal „Linie 6“ etabliert. Es ist eine lange Geschichte, mit vielen schwierigen Phasen, die sich zwischen ihm und Dorit Gäbler entwickelte. Der heute 76jährige hatte sehr jung in dem Geschäft begonnen. „Gastronomie in der DDR war langweilig. Ich wollte meinen Gästen etwas Besonderes bieten“, erzählte er mir 2008, als er einen Nachfolger für die „Linie 6“ suchte. Er hatte das Lokal im Ambiente einer Straßenbahn 1977 eröffnet. Neben gutem Essen servierte er auch niveauvolle Unterhaltung, Musik und launige Gespräche. Bellmann, ein Naturtalent als Conférencier, holte Künstler, Schauspieler, Sportler, Politiker in seine hauseigene Talkshow „Zwischen Tür und Angel“.

Am 10. April 1978 sprang Dorit Gäbler, die er lange schon im Visier hatte, kurzfristig als Talkgast in seiner Show ein. Es war für ihn die Gelegenheit, an sie heranzukommen, denn sie hatte andere Prioritäten: ihren Sohn Peter und ihren Beruf, in dem sie vorwärtskommen wollte. Und die „Linie 6“ hatte bis dahin erst einmal nicht auf ihrem Weg gelegen. Sie arbeitete daran, als Schauspielerin und Sängerin festen Fuß beim Fernsehen und in der Unterhaltung zu fassen. Karl-Heinz Bellmanns Interesse an ihr ging aber weiter, als mit ihr nur in seiner Talkshow zu plaudern. Er hatte sich in sie verliebt. „Er war mir ja nicht unsympathisch, hatte Charme und Witz. Er bemühte sich wirklich sehr um mich.“ Vor besagtem Auftritt tippten sie in seinem Büro noch fix Konzeptzettelchen und kamen sich dabei sehr nah. Es lag ein Knistern in der Luft.

Seine Liebe und seine Ausdauer, diese Frau nicht aufzugeben, führte die beiden am 22. November 1983 aufs Standesamt. Zwei Jahre später kam ihre Tochter Peggy zur Welt, die von ihren Eltern sehr geliebt wird. „Wir hatten eine glückliche Zeit damals“, erinnert sich Dorit Gäbler. Das blieb nicht so. Hat man das Paar zusammen im Interview, wird schnell gewiss, dass sie Feuer und Wasser sind. „Keine geniale Verbindung“, sagt Bellmann. Der Gedanke an Trennung beschäftigte die Schauspielerin immer wieder. Doch das Haus, das sie gebaut hatten, war groß genug. Jeder konnte da seiner Wege gehen.

Die Sendepause zwischen ihnen bedrückten Karl-Heinz Bellmann sehr. Er wusste, dass er sich ändern musste, wenn sie wieder zueinander finden wollten. 1997 erkrankte er schwer an Borreliose und litt danach an Depressionen. „Ich habe das nicht erkannt“, gesteht Dorit Gäbler. „Einer, der immer in vorderster Reihe zu finden war, sollte plötzlich Depressionen haben??“

Lange Reise nach Neuseeland und Indien halfen ihrem Mann, viel über sich zu erfahren, auch, wie man Depressionen und Krankheiten bewältigt. Und was für das Gleichgewicht seiner Gefühlwelt wichtig ist. „Ich habe Yoga und Meditation gelernt und erkannt, dass Dorit meine Familie ist. Dass sie ihren Beruf über alles liebt. Dass er es ist, der sie frisch und fit an Körper, Geist und Seele hält. Ich begriff, dass sie Erfüllung in ihrer Arbeit findet und nicht darin, mich zu hofieren. Ich habe mein Ego zurückgenommen, weil ich sie glücklich sehen will.“

Karl-Heinz Bellmann verbrachte immer wieder Zeit in Indien, lehrt inzwischen selbst Yoga, chinesische Astrologie und Meditation. Über ihre Beziehung sagt Dorit Gäbler: „Es gab richtig schwere Krisen, ich habe mit mir gekämpft, ob ich ihn verlasse. Er sagte mir, ich liebe dich. Was nun? Wir haben geredet und uns so arrangiert, dass er mir Luft zum Atmen lässt. Mittlerweile freue ich mich, wenn ich abends nach Hause komme und ganz lieb empfangen werde mit einem Nachtsnack oder einem Schluck Sekt. Wenn er mir eine Blume unterwegs geklaut hat oder mir eine gekaufte mit fröhlichem Grinden überreicht. Es ist doch so, dass niemand gern allein bleibt. Und wer ist schon vollkommen?!“

Als sie 60 wurde, rückte sie mit ihrem Mann nach Indien aus. Sie wollte nicht gefeiert, nicht daran erinnert werden, wie viele Jahre schon hinter ihr liegen, wie knapp die Zeit vor ihr noch sein könnte. „Ich hatte Angst vor der Gewissheit, nun alt zu werden.“ Diese Grenze zu überschreiten tat weh. Karl-Heinz Bellmann machte mit seiner Frau genau aus dieser Erkenntnis heraus eine Reise nach Bangalore zu den berühmten Palmblattbibliotheken. „Sie beherbergen die Niederschriften eines der 7 großen Weisen und Seher des alten Indien auf Palmblättern. Fast jeder, der hierherkommt, findet unter den unzähligen Palmblättern sein persönliches Blatt“, erklärt mir Doris. Sie hat ihres gefunden. „Das war ein unglaubliches Erlebnis, eine großartige mentale Erfahrung“, erinnert sie sich. Das Paar hat darüber einen Dokumentarfilm gedreht.

Abends ins Rampenlicht

Mit Beginn der 80er Jahre etablierte sich Dorit Gäbler auf dem Bildschir, als Schauspielerin in Filmen und Serien, als Sängerin und Kabarettistin in Unterhaltungssendungen. Die Verschiedenartigkeit ihrer Rollen und Auftritte hob sie aus der Schublade des Frauentyps erotisch, sexy, leichtgewichtig heraus. Es kam zwar vor, dass sie das auch spielte, wie das mondäne Fräulein Barbara in Erwin Strankas Filmkomödie „Automärchen“.

„Diese Rolle habe ich gern angenommen, weil ich Auto fahren durfte. Ohne Fahrerlaubnis!“, lacht sie, die inzwischen Tausende Kilometer auf den Straßen dieses Landes unter den Rädern hat. „Ich saß für die Szene mit einem riesigen Krempenhut in einem Sportflitzer, kam angerast und drängelte mich an der Tankstelle frech an den wartenden Autofahrern vorbei.“ Der Film wurde 1982 gedreht und kam im Juni 1983 in die Kinos. 1985 lief er erstmals im Fernsehen.

Zu den Straßenfegern im DDR-Fernsehen gehörten die Familienserien, die sich um das Alltagsleben und die Probleme der Menschen drehten. In dem Mehrteiler „Hochhausgeschichten“ spielt Dorit Gäbler die attraktive Anne Seiler. Die 30jährige wird von zwei Männern umworben. Der eine, ein 20jähriger Monteur, der andere, sein gut situierter Chef. „Sie hat eine gescheiterte Beziehung hinter sich, will Sicherheit für ihr Leben. Deshalb heiratet sie den zehn Jahre Älteren. Das entsprach zwar nicht dem Familienbild, wie man es für die sozialistische Gesellschaft proklamierte, aber es entsprach dem wahren Leben. Liebe, Glück und ein sorgenfreies Leben gingen nicht immer zusammen, da machten auch Frauen in der DDR Kompromisse.“

In den heiter-besinnlichen „Geschichten übern Gartenzaun“ mit Herbert Köfer und Helga Göring in den Hauptrollen, hatte Dorit Gäbler als Frau Dr. Müller keinen guten Stand bei den Zuschauern. „Ich bekam nur negative Reaktionen. Diese Dr. Müller ist eine egoistische Person, wenn es um ihre Karriere geht, arrogant ihren Mitarbeitern gegenüber. Die Zuschauer haben mich mit meiner Rolle identifiziert und geglaubt, ich bin jemand, der nur nach seinem eigenen Vorteil strebt.“ Aber das ist lange her, sie hat sich ihr Publikum längst zurückerobert. „Die Leute wissen, dass ich kein egoistischer Mensch bin. Ich bekomme viel Dank dafür, dass ich ihnen mit meinen Liedern und Programmen Freude bringe.“ Wo sie kann, hilft sie auch jungen Kollegen auf die Sprünge. So hat sie die junge Dresdner Schauspielerin Kristin Baumgartl animiert und dabei unterstützt, ein mobiles Kindertheater zu gründen.

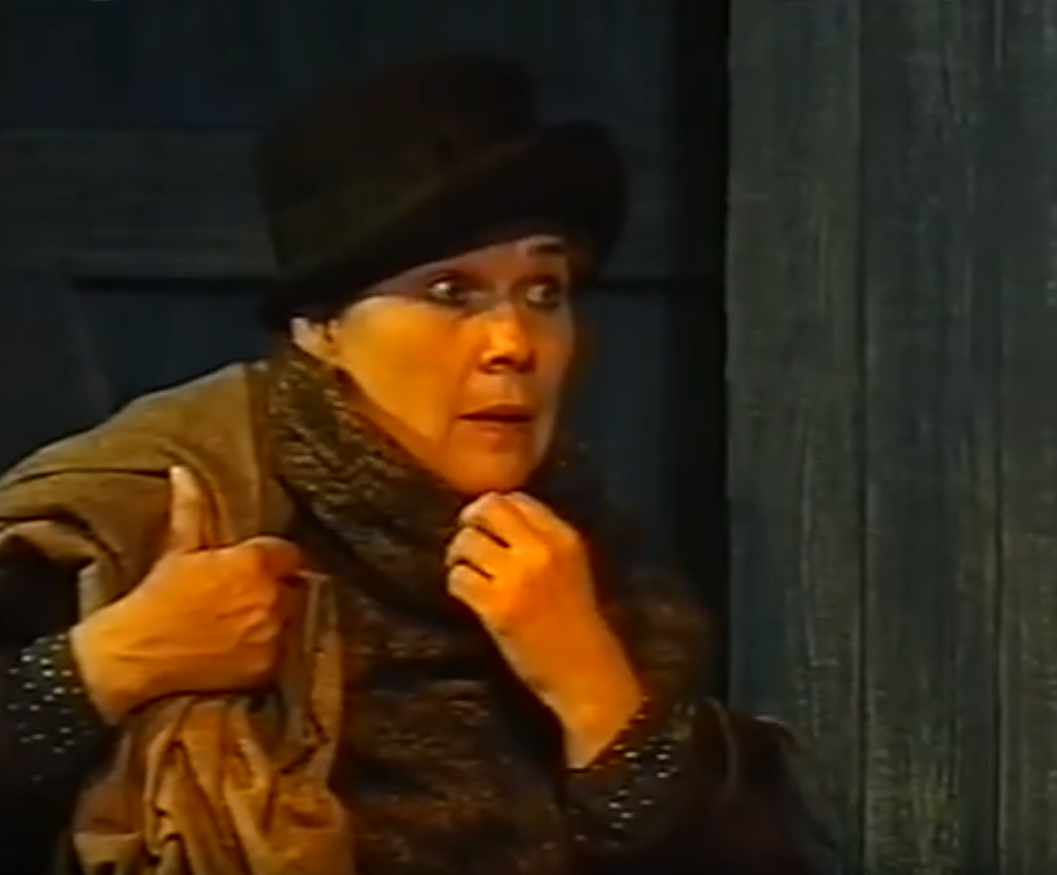

Mit Erwin Stranka drehte Dorit Gäbler einen Film, auf den sie besonders stolz ist, „Die Stunde der Töchter“. Im Mittelpunkt der Handlung stehen vier Schwestern, die ganz unterschiedlich mit dem Leben zurechtkommen. Eine schöne Herausforderung für Dorit Gäbler, die den Verfall einer Lehrerin und Gattin eines Hirnchirurgen zur Alkoholikerin zeigt. „Diese Frau ist verzweifelt. Sie hat ihren Lehrerberuf gekündigt, weil sie keine Freistellung bekommt, um ihren todkranken Vater im Krankenhaus zu besuchen. Dann kommt obendrauf, dass ihr Mann vom Besuch eines Kongresses in der BRD nicht in die DDR zurückkehrt. Man muss schon stark sein, um das durchzustehen. Sie ist es nicht und ergibt sie sich dem Alkohol. Ich bin auf diesen Film und meine Rolle stolz, weil das Leben der Frauen in der DDR nicht durch die rosarote Brille gesehen wird. Es wurde viel getan für uns“, sagt die Schauspielerin, „aber es ging nicht ohne eigenes Zutun. Von den Rechten, die wir hatten, ist nach der Wende nichts mehr geblieben. Und wenn eine kleine Minderheit meint, das Gendern würde Gleichberechtigung bringen, kann ich nur sagen. Da werden falsche Signale gesendet.“

Bereits 1973, bei den Dreharbeiten für das DEFA-Musical „Nicht schummeln, Liebling“, arbeitete Dorit Gäbler mit Rolf Herricht zusammen. Bei den „Geschichten übern Gartenzaun“ waren sie sich wiederbegegnet. Herricht bereitete gerade seine Revue „Abends im Rampenlicht“ vor. Ihm fehlte noch die geeignete Partnerin für die Sketche und amourösen Spielszenen. Er bot Dorit Gäbler die Rollen an. „Es war herrlich, mit ihm zu spielen und zu improvisieren. Das Drehbuch ließ uns viel Raum. Und weil ich jemand bin, der gern weiterentwickelt, wurde es von Mal zu Mal besser“, erzählt sie. Nach der Premiere im Mai 1981 schlug er ihr vor, dass weiterhin zusammenarbeiten, mit eigenen Sketchen. „Er hatte es satt, den Punchingball von Hans-Joachim Preil zu geben. Leider ist daraus nichts geworden. Rolf erlag drei Monate später einem Herzinfarkt.“

Unterhaltungsstar und ein abruptes Ende

Die Show wurde im Fernsehen ausgestrahlt und war Dorit Gäblers Einstieg in die Fernsehunterhaltung. Sie gehörte bald zu beliebten Gästen mancher Show. Ihre Auftritte in der beliebtesten Unterhaltungssendung des DDR-Fernsehens „Ein Kessel Buntes“ und die Moderation derselben, brachten sie auf den Höhepunkt ihrer Karriere. „Mit Liedern oder Sketchen mitzuwirken, war schon wunderbar. Aber diese Show zu präsentieren, und das gleich dreimal, 1983, 1986 und 1988, das hatte schon etwas von einem Ritterschlag“, gibt sie ihr Gefühl wieder. Die Zuschauer erlebten sie mit einer Boa Constrictor tanzend, hoch zu Ross moderierte sie eine Artistik-Nummer an. Einen für sie unvergesslichen Auftritt hatte Dorit Gäbler mit ihrem Sohn Peter. „Wir haben zusammen das Lied ,Und dann klettern wir zusammen auf die Bäume‘ gesungen, für das uns sein Vater Jochen Kramer den Text geschrieben hat.“

Die Künstlerin hatte nun zwei feste Standbeine. Ihre Bekanntheit brachte ihr als Sängerin mit eigenem Programm einen vollen Terminkalender, Amiga nahm mit ihr zwei Solo-Langspielplatten auf. „Meine Veranstaltungsverträge habe ich allerdings immer mit der Klausel versehen, dass ich raus kann, wenn Fernsehangebote kommen.“

Die ließen nicht auf sich warten. Sie drehte hinter einander weg. Mit Heinz Rennhack in der Titelrolle drehte sie den Episodenfilm „Engel im Taxi“, nach „Automärchen“ den Kinderfilm „Moritz in der Litfaßsäule“, den Agententhriller „Front ohne Gnade“. Und dann, 1986, ihre Tochter Peggy war gerade drei Monate alt, kam ein Anruf von Klaus Gendries. Mitten in den Dreharbeiten für seinen Film „Claire Berolina“ war die Darstellerin von Goebbels Geliebter Alice ausgefallen. „Er fragte mich, ob ich die Rolle übernehmen kann. Ich sagte, das ginge nicht, ich habe ein Baby. Naja, wie das so ist bei Schauspielern, habe ich doch zugesagt und bin mit der Kleinen nach Berlin. Der Film reizte mich, obwohl Goebbels Geliebte ja keine so sympathische Figur war.“ Die ganze Crew kümmerte sich rührend um die Kleine, wenn sie in ihrem Körbchen auf die Mama wartete. Das Pendeln zwischen Muttersein und Drehen war so anstrengend, dass sich Dorit Gäbler nicht einmal das Gesicht ihres Filmgeliebten Uwe Karpa gemerkt hat. Was sich viele Jahre später herausstellte, als sie zusammen in „Köfers Komödiantenbühne“ die Theaterversion von „Rentner haben niemals Zeit“ spielten.

Dann kam 1990 der Riesenumbruch, und auf die Schauspielerin rollte etwas zu, das sie aus der Bahn zu werfen drohte. „Ich hätte das alles nicht überstanden, wäre ich innerlich nicht so stark gewesen“, resümiert sie rückblickend. Das Land DDR wurde als Staat getilgt. Nur die Menschen waren noch da, die nach dem 3. Oktober 1990 als BRD-Bürger aufwachten. Ob sie wollten oder nicht. Welche Konsequenzen diese „Übernahme“ nach sich zog, konnten viele damals nicht ermessen. Mit der Zeit ist es jedem klar geworden. „Plötzlich standen auch wir DDR-Künstler vor dem Nichts. Die vielen Möglichkeiten, Filme zu drehen, Hörspiele und Platten aufzunehmen, gab es für uns nicht mehr.“

Dorit Gäbler hielt sich an ihr Lebensmotto, dass sich immer ein Weg findet, auf dem es weitergeht, wenn man nur will. Und die damals 57jährige wollte sich ihren Beruf nicht nehmen lassen. Durch niemanden und nichts. „Meine Arbeit ist das, was mich am Leben hält“, betont sie immer wieder. Und so hat sie sich auch damals nicht fallen lassen. Sie scheute sich nicht davor, Klinken zu putzen, sammelte Absagen ein, und schaffte es schließlich wieder auf die Bühnen zurück. „Ich habe mich auf das konzentriert, worauf ich mich verlassen konnte.“ Das war sie selbst mit ihren Fähigkeiten als Schauspielerin und Sängerin, ihrem Talent, Lieder zu schreiben. Sie begann, sich neue Unterhaltungsprogramme aufzubauen, nahm dafür im Studio die Musik mit dem Trio „swinging-friends“ auf, um kostengünstig mit Halb-play-backs arbeiten zu können. Heute, wenn die Veranstalter das nötige Honorar aufbringen können, ist sie noch manchmal mit dem Trio live zu erleben.

Man hörte von Dorit Gäbler kein Gejammer. Sie hat die Widrigkeiten des Lebens immer in den Griff bekommen. Einiges riss ihr damals erst einmal den Boden unter den Füßen weg. Die Aussicht auf eine Rolle in der ARD-Daily-Soap „Verbotene Liebe“, in die man auch bekannte DDR-Schauspieler wie Gojko Mitic, Jürgen Zartmann und Peter Zintner holte, ging ihr 1995 verlustig. Das Casting lief perfekt. Das Engagement scheiterte daran, dass der Chefredakteur „eine aus dem Osten“ nicht mit der Hauptrolle besetzen wollte.

Manches in dieser Zeit machte sie, um das sprichwörtliche Brot zu verdienen. Sie testete Antifalten-Cremes, ließ sich für eine MDR-Dokumentation die Augenlider liften. „Das ist fast 25 Jahre her. Heute würde ich das nicht wieder machen“, sagt die 80jährige, „aber es half mir, den Blick in den Spiegel zu ertragen, nachdem ich 60 geworden war. Inzwischen weiß ich, es gibt auch jenseits der sechsten Null ein erfülltes Leben. Natürlich sollten dabei Sex und Erotik nicht außen vor bleiben. Auch sehr reife Frauen dürfen sich sexy und erotisch fühlen. Sie müssen es nur zulassen“, meint sie. Ihr Programm „Ein bisschen Sex muss sein“ ist ein Zuruf an die Frauen, dass Sex auch im reifen Alter noch Spaß machen kann. „Ich möchte ihnen die Ressentiments nehmen. Sex muss nicht immer zielführend sein. Wenn man zusammensitzt, sich ankuschelt, ein Schluck Wein mit dem Mund weitergibt, ist das eine sexuelle Handlung, verdammt noch mal!“

Marlene, Hildegard und starke Lieder

1992 entwickelte Dorit Gäbler ihren ersten Marlene-Dietrich-Abend, der bis heute zu ihren erfolgreichsten Programmen gehört. „Ich habe die Dietrich immer als Künstlerin und Menschen bewundert. Sie war diszipliniert wie keine bei der Arbeit war, immer auf das Team bedacht, mit dem sie gerade arbeitete. Sie war auch eine Diva, aber souverän im Umgang mit Bewunderung und Macht. Sie hat sich 1936 nicht bestechen lassen, aus den USA in das faschistische Deutschland zurückzukehren und dort wieder Filme zu drehen. So ein Rückgrat wünsche ich heute Politikern und so manchem Prominenten.“ Vergnügt erzählt mir Dorit, wie sie sich bei einem Besuch in Paris mit der Gitarre vor das Haus in der Avenue Montaigne 12 gestellt hat, wo Marlene Dietrich bis zu ihrem Tod im Mai 1992 in einem Appartement lebte, und ein paar ihrer Lieder sang. „Die Leute schauten verwundert aus den Fenstern, dann applaudierten sie. Die Dietrich ist trotz Tablettensucht eine starke Frau geblieben.“

Mittlerweile schlüpft Dorit Gäbler seit 31 Jahren immer wieder erfolgreich in die Rolle des Weltstars. Über drei Ecken bekam sie ihre erste Bühnenrobe dafür von Georg Preuße, der als Travestiekünstler „Mary“ berühmt wurde. „Er hat seine Bühnengarderobe anfangs selbst genäht und später verkauft“, erzählt Dorit. Inzwischen musste sie die edle Strass-Robe einmal nachschneidern lassen. Die 2001 produzierte Platte „Dorit Gäbler präsentiert Marlene Dietrich“ machte sie deutschlandweit bekannt. 2004 war sie mit dem Album in der Schweizer Hitprade. 2009 trat sie anlässlich einer Marlene-Dietrich-Gala mit Liedern aus ihrer „Hommage an Marlene Dietrich“ in dem Nachbarland auf und hat das Publikum auch dort begeistert.

Wo immer auch Dorit Gäbler auf der Bühne steht, ist sie authentisch in dem was, sie tut. „Ich will die Menschen berühren, ihnen etwas geben, aus dem sie Kraft für sich ziehen können, das sie aufbaut und ihnen Freude bringt, wenn sie der Alltag erschöpft.“ Ihre Lieder drehen sich fast alle um das weibliche Wesen, seine Sehnsüchte, Wünsche, Hoffnungen, um Liebe und Verlassensein, um das zu sich selbst finden.

In der Zeit, als sich Dorit Gäbler als Schauspielerin und Sängerin zurückkämpfte, fiel ihr Hildegard Knefs autobiografischer Roman „Der geschenkte Gaul“ in die Hand. „Das Schicksal hat sie sooft aus dem Sattel geworfen, und sie kam immer wieder in Trab. Sie konnte wunderbare, so prägnante Texte schreiben. Ihr komprimierter Schreibstil begeisterte mich. Allerdings war ihr Umgang mit der Zeit des Faschismus fragwürdig. Ich habe lange gezögert, ihre Lieder zu singen.“

Nach dem Tod der Knef Tod 2002 nahm die Dresdnerin eine CD mit fünf Knef-Liedern auf. Diese Platte „Aber schön war es doch“ gab sie Paul von Schell zur „Begutachtung“ mit der Anfrage, ob sie ein zweistündiges Programm daraus machen dürfe. „Ihm gefiel, wie ich die Lieder seiner Frau interpretierte, und er gab mir sein Okay.“

Mit Songs und Texten aus dem „Geschenkten Gaul“ entwickelte Dorit Gäbler ein literarisch-musikalisches Bühnenporträt. Ein anspruchsvoller und zugleich unterhaltsamer Abend, der mittlerweile ihr zweiter Dauerbrenner ist. Es wäre der singenden Schauspielerin ein Leichtes, dank ihrer Erscheinung und ihrer Stimme als Hildegard Knef auf der Bühne zu stehen. Aber sie lässt Abstand für ihre Eigenständigkeit als interpretierende Schauspielerin. „Das Premieren-Kostüm hat mir Jürgen Hartmann geschneidert, der in den letzten Jahren auch Hildegard Knefs Bühnengarderobe entwarf und nähte.

Unterdessen, so fand sie, sei es Zeit für eine CD mit eigenen Texten und Kompositionen. 2005 spielte sie im Studio von Adagio Records Hamburg mit dem „Juri Lamorski Quintett“‚ ihre CD „Starke Frauen“ ein, die die Basis für ihre ebenso erfolgreiche Unterhaltungsshow wurden. Zum Vergnügen der weiblichen wie männlichen Zuhörer ventiliert Dorit Gäbler in lauten und leisen Liedern und Versen die Fragen des Lebens. Ist die Zeit der unverstandenen Frau, des Weibchens in Haus, Küche und Bett vorbei? Erotische Szenen wechseln sich ab mit Nachdenken über Fehler, die man erkannt hat und doch immer wieder macht. Die Quintessenz des Abends: Männer müssen vor starken Frauen keine Angst haben. Sie müssen sie nur lieben. Ich habe einen dieser Abende im Dresdner Terrassenrestaurant Marcolini genüsslich miterlebt.

Ein Solo auf dem Silbertablett

Mitte der 90erJahre adaptierte Dorit Gäbler für sich die Idee der DDR-Fernsehreihe „Schauspielereien“. Heitere und kuriose Kurzgeschichten für einen oder zwei Protagonisten. Wunderbar geeignet für die Schauspielerin, ihre Wandlungsfähigkeit, ihren Facettenreichtum auszuspielen.

Mit Musik, Erotik und Witz gestaltet Dorit Gäbler in unterschiedlichsten Rollen vergnügliche anderthalbstündige Theaterabende. „Die Zwischenmusiken schrieb mir mein Bruder Mäckie Gäbler, und bei der Regie hat mich Jürgen Mai unterstützt. Der Szenenwechsel muss ja genau getaktet sein. Meine Garderobe steht auf der Bühne, das Publikum erlebt meine Verkleidungen mit.“ Die „Schauspielereien“ waren bei den DDR-Fernsehzuschauern sehr beliebt. Zwölf Jahre – von 1978 bis 1990 – gaben sich prominente Schauspieler wie Herbert Köfer, Helga Piur, Uta Schorn, Walter Plathe, Helga Göring oder Rolf Ludwig hier einmal im Monat ein einstündiges Stelldichein. Dorit Gäblers Bitte an den MDR, das Format wieder aufzunehmen, wurzelte die Redaktionsleiterin Jana Brandt, die Tochter des DEFA-Regisseurs Horst E. Brandt, ab. „Die Zeiten, dass wir so einen Mist senden, sind Gott sei Dank vorbei, Frau Gäbler.“

Ganz so ein Mist kann es ja nicht gewesen sein, denn mehrere Folgen liefen auch in einigen Dritten Programmen der ARD. Jana Brandt war übrigens von 1988 bis zum Ende des DDR-Fernsehens 1991 Redakteurin in der für die „Schauspielereien“ zuständigen Abteilung Spielfilm/Serie des DDR-Fernsehens.

„Das hat mich damals tief getroffen, weil wieder etwas getilgt wurde, das zu unserem Leben gehört hat“, erinnert sich Dorit Gäbler. Fast möchte man es Trotz nennen. Sie entwarf ihr Bühnenprogramm und ging viele Jahre mit eigenen „Schauspielereien“ auf Tour. Natürlich gab es immer wieder Neuauflagen. „Das war mein größtes und bestes Programm“, findet sie. Nicht zu Unrecht wie sich in Kulturspalten verschiedener Tageszeitungen nachlesen lässt. Beifallsstürme im Kunstschloss Hermsdorf, Fußgetrappel und Bravo-Rufe in Kröpelin. In Greifswald und Dresden forderten die Zuschauer Zugaben, Begeisterung in Wittenberg. Mittlerweile hat sie dieses erfolgreiche Programm aufgegeben. „Die Kostümwechsel fanden auf offener Bühne statt, auf ein fließendes Spagetti-Trägerkleid zog ich Blusen und Jacken. Aber meinen so sichtbaren Oberkörper will ich keinem Zuschauer mehr zeigen“, gesteht die immer noch attraktive 80jährige.

Auf wundersame Weise, wie sie es nennt, bekam sie Ende der 90er Jahre Gast-Engagements an der Westberliner Komödie am Kurfürstendamm. „Ich spielte vier Inszenierungen in Berlin und Hamburg“, erinnert sie sich. Mit Winfried Glatzeder und Elisabeth stand sie in Mary Chase Komödie „Mein Freund Harvey“ auf der Bühne, an der Partnerbühne Comödie Dresden spielte sie mit Herbert Köfer, Hans-Jürgen Schatz und Jürgen Mai in dem Kästner-Stück „Drei Männer im Schnee“. Fast zehn Jahre ging sie ab 2008 mit Köfers Komödiantenbühne auf Tour, besonders erfolgreich in der Theaterversion von „Rentner haben niemals Zeit“, die auch in der Dresdner Comödie auf dem Spielplan stand. Von 2017 bis 2020 gehörte Dorit Gäbler als Mutter zur Besetzung in der Nikolaikirche Potsdam zur Besetzung des „Jedermann“-Inszenierungen.

Ihr großer Traum aber war ein Solo-Stück. Jahrelang hatte sie danach gesucht. Bei einer Vorstellung von „Rentner haben niemals Zeit“ mit Herbert Köfers Komödiantenbühne 2015 im TheaterNative C in Cottbus wurde es ihr auf dem Silbertablett geliefert. „Verliebt, verlobt, verschwunden“, eine One-Woman-Revue des österreichischen Theaterautoren Stefan Vögel. Gerhard Printschitsch, der Intendant des Theaters, drückte ihr das Stück in die Hand. Er hatte es für eine 60jährige Schauspielerin seines Ensembles schreiben lassen. Sie traute es sich nicht zu. Für die Komödiantin Dorit Gäbler, die ihr Publikum problemlos zwei Stunden allein unterhält, eine Paraderolle. Und inhaltlich ein gefundenes Fressen für sie, die in Sachen Beziehungen auch nicht auf Rosen gebettet war.

Nach 18 Jahren Alleinseins mit zwei Kinder verspricht ein Mann einer Frau, er würde ihr den Himmel zu Füßen legen, wenn sie ihn heiratet. Doch am Hochzeitstag findet sie statt Rosen drei Worte auf einen Zettel gekritzelt: Ich kann nicht… Sie ist verletzt, wütend, verzweifelt, wie sie nur so blöd sein konnte, schon wieder auf einen Mann hereinzufallen. Im Laufe des Stücks findet sie zu sich selbst, analysiert das Wesen Mann. Sie flucht und singt sich in Rage, hadert mit Gott, der den Mann geschaffen hat. Sie warnt vor Typen, mit denen man sich nicht einlassen darf und parodiert ihren Exmann.

„Printschitsch hat das Stück bearbeitet und für die emanzipierte Frau im Osten zugeschnitten“, sagt Dorit Gäbler, die mit ihrem witzig frechen Spiel nicht nur bei den Frauen Lacher erntete. Das Schöne daran war für sie, dass sie nicht nur als Schauspielerin ihr Können zeigen konnte. „Ich durfte mir meine eigene Begleitmusik schreiben, weil ich die dazu vorhandende zu belanglos fand. Nun stand sie also die Schauspielerin mit der Songtexterin und der Komponistin in persona auf der Bühne. Ein solches Finale hatte ich mir immer erträumt!!!“

Allerdings lief das nicht so reibungslos ab, wie sie es jetzt erzählt. Ein Jahr hatte sie neben ihren anderen Verpflichtungen daran gearbeitet. Vier Tage vor der Premiere im Juni 2016 bekam sie einen Schwächeanfall. Die Generalprobe für die Revue in Cottbus musste abgebrochen werden. Die Premiere am 11. Juli und die nachfolgenden Vorstellungen meisterte die 73jährige bravourös. Inzwischen steht sie mit diesem Stück auch anderswo auf der Bühne, wie im Boulevardtheater Dresden, der Kleinen Komödie Warnemünde und dem Theater Adlershof.

Mittlerweile hat Dorit Gäbler 13 Programme, mit denen sie unterwegs ist. Früher waren es so um die 160 Veranstaltungen im Jahr. Jetzt möchte sie etwas kürzertreten, aber ihr Terminkalender ist voll. Zehn, zwölf Veranstaltungen hat sie doch immer noch im Monat.

Gedreht hat sie seit der Wende nur wenig. Da waren 1998 die turbulenten Geschichten „Leinen los für MS Königstein“, in denen sie zwei Folgen mitspielte. 1999/2000 war sie in der Serie „In aller Freundschaft“ als Pia Heilmanns Schwester Ursula in drei Folgen zu sehen. „Die Überlegung, mich dauerhaft einzubauen, lief ins Nichts. Ich passe nicht ins Ensemble, wurde mir gesagt. Naja, so war das eben. Ich habe mir andere Ziele gesetzt.“

2003 sah man sie in der Romanze „Mein Weg zu dir“ mit Pierre Besson. Nichts Weltbewegendes, aber die Rolle ließ sie als resolute Grand Dame glänzen. Eine sehr hübsche Rolle hatte Dorit Gäbler als schrullige Gärtnerin in der phantastischen Kinderserie „Das Geheimnis der Sagala“. Ihre Mitwirkung als Frau Zwirn in der Kinderserie „Schloss Einstein“ 2007/2008 waren ihre letzten Filmrollen.

Junge gegen Alte

Ich frage sie, ob es nicht Zeit wäre, sich aus dem Show-Geschäft zurückzuziehen. Nach intensiven, schönen 57 Jahren, in denen sie ihre Träume gelebt hat. „So etwas habe ich gerade auf Facebook gelesen. Da schrieb ein junger Mann, die alten Künstler sollten endlich die Bühne für die jüngeren freimachen. Das war nicht direkt an mich adressiert. Er bezog sich auf eine TV-Sendung. Ich habe ihm geantwortet, er möge doch mal herumfragen, ob junge Künstler in Kliniken und Pflegeheimen auftreten. Das glaube ich kaum. Das sind keine Bühnen, um bekannt zu werden, oder wo man viel Geld verdient. Das ist doch heute für junge Leute das Wichtigste. Da guckst du auch nicht in schöne, fröhliche Gesichter.“

Sie erzählt mir von einem Auftritt in einem Heim für Demenzkranke. „Ich habe Volkslieder zur Gitarre gesungen und sah in Gesichter, deren ausdruckslose Augen ins Nirgendwo blickten. Mit einem Mal aber kehrten die Lebensgeister in diese Menschen zurück. Sie sangen mit, ganz textsicher. Dass ich diesen Moment in meiner langen Karriere noch entdeckt habe, hat mich glücklich gemacht.“ Ich kann auf dem Laptop sehen, wie sehr sie dieses Erlebnis im Nachhinein noch berührt. Die Frage, ob sie schon darüber nachgedacht hat, wann sie sich von ihrem Bühnenleben zurückziehen will, erübrigt sich eigentlich. Sie ist noch lange nicht soweit, die Bühne aufzugeben. „Ich habe immer noch wahnsinnig viel Freude an der Arbeit und bin mit meinem Personality-Programm „Momentaufnahmen“, Geschichten aus meinem Leben, gut gebucht“, sagt sie. „Ich bleibe, solange das Publikum meine Veranstaltungen mit einem entspannten, freundlichen Gesicht verlässt, und ich höre, dass es ihnen gefallen hat. Fallen die Worte: Naja, Frau Gäbler, das war ganz nett, höre ich auf. Dann bin ich weg.“ Sie lacht und schränkt ein: „Aber ich lasse mich auch nicht wie Johannes Heesters auf die Bühne führen, wenn die Beine nicht mehr wollen.“ Eine klare Ansage.

Sie tut viel dafür, dass niemand ihre Veranstaltungen mit dem Gefühl verlässt: War ja ganz nett. Dorit Gäbler schöpft ihre künstlerische Vielseitigkeit als Schauspielerin, Sängerin und Texterin aus. „Ich möchte mein Publikum exklusiv unterhalten. Dafür steht der Name Dorit Gäbler.“ Der Erfolg ihrer zahlreichen Unterhaltungs- und Kabarettprogramme spricht dafür. „Es geht immer noch weiter“, sagt sie zum Abschied unseres Videointerviews.

Eine Liebe fürs Leben. Ute Lubosch lernte ihren Mann, den Journalisten Rolf Grevelmann, 1994 kennen. Am 10. März wurde die Schauspielerin 65 Jahre. © Reinhold Hack

Eine Liebe fürs Leben. Ute Lubosch lernte ihren Mann, den Journalisten Rolf Grevelmann, 1994 kennen. Am 10. März wurde die Schauspielerin 65 Jahre. © Reinhold Hack

Es gibt Ausnahmen wie

Es gibt Ausnahmen wie

Für Gerhard Klein war die gebürtige Berlinerin aus Bernburg eine Notbesetzung. Aber wie das manchmal so ist. Er drehte mit ihr einen der gelungensten DEFA-Filme. Mit ihrer Unbekümmertheit, Frische und Natürlichkeit bescherte das Mädchen mit dem Babyspeck dem Film einen Riesenerfolg. Allerdings blieben ihre ersten Fotos in den Zeitungen namenlos. Klein hatte ein Problem mit ihrem Familiennamen: Rammelt. Die Werbeplakate würden zur Lachnummer, wenn über den Fotos der Hauptdarsteller stünde: Thein – Rammelt – Pape. Sie sollte sich einen anderen Namen suchen. „Mir fiel nur Bürger ein, so hieß meine Großmutter Käthe. Und da sie Malerin war, also Künstlerin, passt das, dachte ich mir.“

Für Gerhard Klein war die gebürtige Berlinerin aus Bernburg eine Notbesetzung. Aber wie das manchmal so ist. Er drehte mit ihr einen der gelungensten DEFA-Filme. Mit ihrer Unbekümmertheit, Frische und Natürlichkeit bescherte das Mädchen mit dem Babyspeck dem Film einen Riesenerfolg. Allerdings blieben ihre ersten Fotos in den Zeitungen namenlos. Klein hatte ein Problem mit ihrem Familiennamen: Rammelt. Die Werbeplakate würden zur Lachnummer, wenn über den Fotos der Hauptdarsteller stünde: Thein – Rammelt – Pape. Sie sollte sich einen anderen Namen suchen. „Mir fiel nur Bürger ein, so hieß meine Großmutter Käthe. Und da sie Malerin war, also Künstlerin, passt das, dachte ich mir.“