Das Rad der Zeit, es dreht und dreht und dreht

Und wir sind sprachlos

Dass die Zeit so schnell vergeht

Wenn man’s bemerkt

Ist es dann meistens schon zu spät

Träume bleiben Träume

Wehmut bleibt

Und schneller, immer schneller dreht das Rad der Zeit.

Wo ist die Zeit, die schöne, wo ist sie geblieben

Wir wollten soviel tun und ewig lieben

Wollten die Welt ein bisschen besser machen

gab wenig zu weinen, viel zu lachen

Doch die Zeit hat mit der Zeit davon so viel zerstört

was sind unsere Werte heut’ noch wert?

Das Rad der Zeit, es dreht und dreht und dreht…

Ein Blick auf das Bild und unweigerlich frage ich mich: Diese Frau will 80 sein? Aber Fakt ist Fakt. Am 24. Februar hat Chris Doerk ihr achtes Lebensjahrzehnt vollendet. Das Foto entstand vergangenen Sommer in Suhl auf dem Südthüringer SOS-Festival. „Es war unglaublich, wie sie das Publikum begeisterte. Und das waren nicht nur Fans, die sie von früher kannten“, schwärmte Fotograf Michael Reichel geradezu, als ich ihn um die Aufnahme bat. Die Sängerin war als Stargast eingeladen worden, denn man zeigte das DEFA-Musical „Heißer Sommer“. Wohl jeder, der in der DDR zu dieser Zeit Jugendlicher war, kennt die humorvolle Liebesgeschichte zwischen Stupsi und Kai aus dem Jahr 1968. Das Musical avancierte zum Kultfilm, nicht zuletzt wegen der Hauptdarsteller Chris Doerk und Frank Schöbel. Millionen DDR-Bürger schwärmten für das Gesangsduo, manche mehr für sie, manche mehr für ihn, und zusammen galten sie als das Traumpaar. Das spielten wir auf der Bühne auch noch, als die Liebe und unsere Ehe schon längst Risse hatte. Und das tat weh“, gibt Chris heute zu.

Lang ist es her. Das Rad der Zeit, es dreht und dreht und dreht, und wir drehen uns mit. Wenn man jung ist, sieht man keinen Grund, sich nach hinten umzuschauen, innezuhalten und zu reflektieren, was denn alles so passiert ist. Das ändert sich, je weiter man sich vom Anfang seines Lebens entfernt. Vor fünf Jahren erklärte mir Chris Doerk noch, dass sie nicht zur Nostalgie neigt, als ich sie fragte, ob sie denn ab und zu an ihre Kindheit und Jugend denke. Also ließen wir es damals sein, nachzugraben. Die Zeit dafür war für sie noch nicht gekommen. Als uns die Corona-Pandemie heimsuchte und Auftritte und Konzerte auch für Chris Doerk ausfielen, stellten sich die Rückblicke von selbst ein. „Da tauchten mit einem Mal Bilder aus Kinder- und Jugendjahren in meinen Träumen auf, Dinge, die ich längst vergessen glaubte“, sagt Chris. Sie begann an einem neuem Album zu arbeiten. Ein paar Tage vor ihrem 80. Geburtstag meldete sie sich bei mir – wie so oft – per What’sApp. „Ich habe die CD endlich fertig. Hör mal rein und sag mir, wie sie dir gefällt“, bat sie und schickte mir die Platte.

Es sind wunderbare Lieder, lyrisch, temperamentvoll, fröhlich und nachdenklich wie Chris selbst, voller Vitalität. Bis auf die kubanischen Lieder singt sie eigene Texte. Jeder für sich eine kleine Reminizenz an ihr Leben wie „Das Rad der Zeit“ oder „Träume mit gebrochenen Flügeln“.

Ich erinnere mich, wie sie mir von dem internationalen Chanson-Festival 1970 in Kuba erzählt hat. Ihrem ersten Aufenthalt auf der Insel, die für viele DDR-Bürger ein Sehnsuchtsort war. Man konnte Reisen dorthin über das DDR-Reisebüro zwar buchen, doch sie waren sehr teuer. Wenn ich mich richtig erinnere, kostete ein zweiwöchiger Urlaub 6.000,00 DDR-Mark. Dafür hätte ich ein paar Jahre sparen müssen. So groß war der Reiz dann doch nicht, dass ich mir das gönnte. Chris ist damals von der Künstleragentur der DDR zu diesem Festival in Varadero delegiert worden. Sie schwärmt noch immer davon. „Das Schöne daran war, dass es nicht um Preise ging, sondern um den reinen Spaß am Musikmachen. Das wunderbare Land und seine Menschen haben mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ihre Herzlichkeit, ihre Lebenslust, mit der sie ihr nicht gerade leichtes Leben führen, sind mir so wesensnahe.“

Es gab für sie in den folgenden 16 Jahren immer wieder Gelegenheiten, ein paar Wochen auf Kuba zu verbringen. Die Insel und die Freunde, die sie dort fand, machten sie glücklich. Sie taten ihr gut, als ihre Ehe mit Frank Schöbel zerbröckelte. „Kuba war meine zweite Heimat geworden. Ein Zufluchtsort, an dem ich meine Gefühle ordnen konnte. 1973 musste ich eine Entscheidung für mich treffen, mir klar werden, ob ich mit Frank weiterleben will.“ Sie entschied sich, wie bekannt, für die Scheidung.

Einen Menschen auf Kuba hatte sie besonders ins Herz geschlossen. Das war Papa Gregorio, wie sie den berühmten Bootsmann von Hemingways Yacht Pilar nennt. Sie erzählt mir, wie es dazu kam. Ende 1974 war Chris zu Fernsehaufnahmen in Havanna. Der Fotograf und Bildjournalist Klaus D. Schwarz, ihr neuer Mann und Manager, begleitete sie. Nachdem alles abgedreht war, blieben noch einige Tage, um Freunde zu besuchen, herumzufahren und das Land zu entdecken. „Wir trafen uns mit meiner Freundin Mirta. Sie erzählte uns, dass in Cojímar, einem kleinen Fischerdörfchen östlich von Havanna, Hemingways Yacht Pilar liegt und sein Bootsmann Gregorio Fuentes lebt. Den wollten wir unbedingt kennenlernen. Mirta fuhr mit uns nach Cojìmar, und wir haben den alten Fischer wirklich gefunden. Als wir uns nach Stunden von Gregorio verabschiedeten, umarmte er mich und sagte, ich wäre jetzt seine fünfte Tochter.“ Klaus D. Schwarz hat später einen Dokumentarfilm über „Papa“ Gregorio gedreht.

Wenn Chris nach Kuba reiste, bekam sie von Bekannten immer einen Packen Briefe mit, die sie dann als Postillion verteilte. „So lernten Klaus und ich einen Architekten und seinen Freund kennen. Zwei kluge junge Männer“, erzählt sie. Irgendwann erwähnte sie beiläufig, dass sie die Hotels satt habe. Sie würde lieber mitten unter Kubanern wohnen. „Die Beiden lachten und meinten: Den Wunsch können wir dir erfüllen, wir haben eine Casita in Cojímar. Da kannst du wohnen. Damit war mein Glück perfekt. „La Casita“ für die „La Alemanita“, die kleine Deutsche, sagten die Leute, wenn Chris kam. Ein kubanisches Sprichwort heißt: Hast du Freunde, hast du Zuckerfabrik. Lachend erzählt Chris eine hübsche Anekdote über die Casita.

„Die Jungs hatten den steinigen Hof hinter dem Haus mit Sand bedeckt, den sie vom Strand hochgekarrt haben. Das sah wirklich schön aus. Dann erlebte ich den ersten Sturm. Er peitschte die Wellen hoch ins Dorf bis an meine Veranda. Sie leckten an den Fenstern, das fühlte sich abenteuerlich an. Auf ihrem Rückweg ins Meer nahmen sie den Sand vom Hof mit, der sich wie eine Zunge auf der Straße ausbreitete. Dann passierte etwas Komisches. Von allen Seiten kam die Dorfbewohner mit ihren Eimern und mausten meinen Sand. Ich fragte mich, was die damit wollen. Gregorio erklärte mir, dass die Leute den Sand zum Bauen brauchen. Ihn von der Straße zu schippen ist natürlich bequemer als ihn kilometerweit vom Strand herzuholen. Von da an hatte ich neben der Tür für den Fall, dass wieder ein Sturm kommt, eine Schaufel bereit stehen. Und die Stürme kamen oft. War’n sie vorbei, schippte ich flink wie der kleine Maulwurf den Sand zurück in den Hof, um möglichst viel vor den „Bauherren“ zu retten.“

Im Frühjahr 1989 besuchten Chris und ihr Mann Kuba noch einmal. Es sollte das letzte Mal sein. „Ich wollte nach zwei Jahren Pause wegen einer Stimmbandentzündung meinen Seelen-Akku aufladen und wieder loslegen.“ Das Meer und die Casita in Cojímar waren genau das, was sie brauchte. Natürlich besuchte sie auch ihren „Papa“ Gregorio. Er war inzwischen schon 90 Jahre alt. „Papa Gregorio plauderte immer noch gern über die Zeiten, als er mit Ernest Hemingway aufs Meer fuhr oder mit ihm vor seiner Casa saß. Nur manchmal wirkte er ein bisschen müde, schaltete ab und hing seinen Gedanken nach. Seine Töchter schrieben mir 2002, dass er seine Ruhe gefunden hat. Er ist 105 Jahre geworden.“

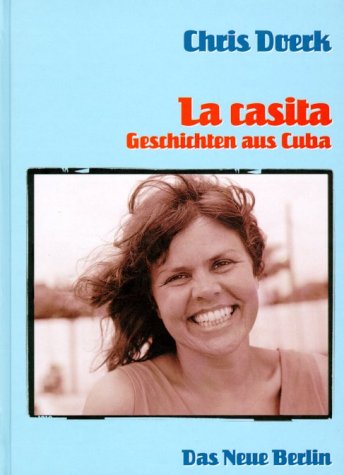

Über Papa Gregorio und viele andere Menschen, die zu Freunden geworden sind, erzählt Chris in ihrem Buch „La Casita – Geschichten aus Cuba“. Die Lieder auf ihrer neuen CD sind eine Hommage an ihre zweite Heimat, die Kuba für sie geblieben ist. Heute als Tourist nach Kuba reisen will sie jedoch nicht. Jedenfalls noch nicht. „Ich würde die Armut nicht ertragen. In den Geschäften gibt es heute fast alles, Brot, Gemüse, aber durch die Inflation ist es so teuer, dass die Bevölkerung das kaum bezahlen kann.“ Wehmut schwingt mit, als sie davon erzählt.

Die Casita in Cojímar wurde 1993 von einem Jahrhundertsturm dem Erdboden gleichgemacht. „Was du auf dem Foto siehst, ist das Mäuerchen auf dem der Zaun stand“, sagt Chris. Ihre Freundin America, die Enkelin von Papa Gregorio, hat ihr das Foto heute geschickt.

Zurück ins Heute, zum neuen Album von Chris. Als ich sie frage, mit wem sie „Maria Isabel“ singt, erfahre ich eine verrückte Geschichte. Lars Sens von der AC/DC Coverband „Dr. Kinski“ hat den kubanischen Sommerhit von 1969 mit ihr aufgenommen. Übrigens einst auch ein Doerk/Schöbel-Hit. Lachend erzählt Chris von ihrer ersten Begegnung mit „Dr. Kinski“. Es passierte bei einem „hautnah“-Konzert mit Frank Schöbel im Tierpark. „Da saß in der fünften Reihe ein großer Mensch in schwarzen Klamotten, die Haare nach hinten gegelt. Er passte überhaupt nichts ins Bild“, erzählt Chris und lacht laut. Sie hielt ihn für einen Westmanager, der wegen Schöbel gekommen war. Großer Irrtum. „In einer Auftrittspause kam er hinter die Bühne, stellte sich vor und erklärte, sein größter Wunsch sei es, einmal mit mir Highway to Hell zu singen. Ich kannte weder ihn noch die Band und dachte: Ist nicht meine Musik, macht aber vielleicht Spaß. Und dass ein Rocker Chris-Fan ist, fand ich lustig.“

kubanischen Sommerhit von 1969 „Maria Isabel“

Sie sagte zu und rockte kurze Zeit darauf mit „Dr. Kinkski“ im legendären Müggelheimer Strandhotel „Neu Helgoland“ vor einem Publikum, dass sich fast nicht mehr einkriegte. „Unsere Begegnung hatte was Schicksalhaftes“, sagt Chris. „Lars verdanke ich, dass ich 2011 mein Album ,Nur eine Sommerliebe‘ produzieren konnte, nach über 20 Jahren das erste wieder mit neuen Liedern. Bis auf einen Titel habe ich alle selbst geschrieben. Ein Text ist von Lars. Leider gibt es seine Band nicht mehr“, bedauert sie.

Beim Recherchieren über Lars Sens und „Dr. Kinski“ – ich hatte wie Chris damals nie zuvor von der Band gehört – fand ich ein Interview mit ihm auf Deutsche Mugge.de. Darin konstatiert er: „Persönlich gefiel mir die Zusammenarbeit mit Chris Doerk am meisten. Ich durfte mit einer Schlager-Diva, die viele Menschen aus ihrer Jugend kennen, auf einer Bühne stehen und AC/DC-Nummern singen. Diese Konstellation war sehr schräg und schön. Chris besitzt eine Bühnenpräsenz und eine Ausstrahlung, die nur ganz wenige haben. Ich sang mit ihr das alte Schöbel-Doerk-Duett Links von mir, rechts von mir, da hab ich fast geheult vor Glück.“ Als ich ihr das vorlese, ist sie erst einmal einen Moment still. „Was ist?“, frage ich. „Ich bin ganz baff, verrückt!“, lacht sie dann.

Fast zwei Jahrzehnte bin ich mit der Sängerin befreundet. Unser erstes Interview führten wir zu eben jenem DEFA-Musical „Heißer Sommer“. Ich ließ mir von Chris erzählen, was so am Rande der Dreharbeiten geschah. Wir erinnern uns beide gern an jenen Junitag 2006, an den Spaziergang am Teltow-Kanal, an die lustigen Fotos, die Jürgen Weyrich schoss. Ich habe bei meinen Interviews selten so viel gelacht.

Ich glaube, ich habe Chris noch nie in schlechter Stimmung oder resignierend erlebt. Und wenn wir über weniger gute bis schlimme Zeiten gesprochen haben, behielt sie trotzdem ihre Heiterkeit. „Lachen war immer mein Rettungsanker. Es ist mein Plus, um mich nicht niederbeuteln zu lassen.“ Es half ihr, wenn sie nicht wusste, wie es weitergeht. Wie nach ihrer Scheidung und dem damit einhergehenden Zerfall des Duos Doerk/Schöbel 1974. Um ihre Karriere allein fortsetzen zu können, ging sie damals auf Konzertreisen ins Ausland. Zu Hause hielt Frank Schöbel das musikalische Unterhaltungsterrain besetzt. Chris machte zwangsläufig einen Strich unter diesen Teil ihres Lebens. „Ich hatte keine Chance in seinem Dunstkreis, meine Karriere fortzusetzen.“

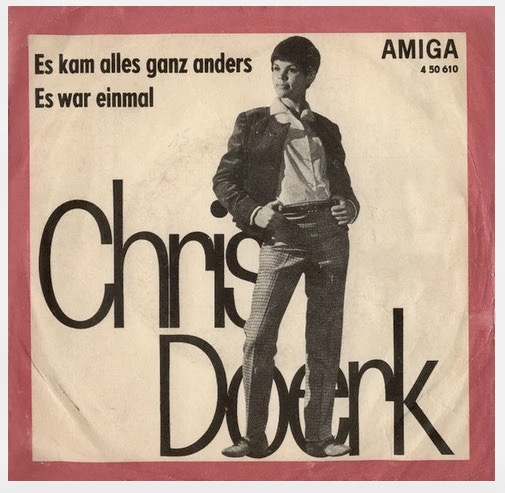

Die DDR-Plattenfirma Amiga kündigte merkwürdigerweise kurz nach der Trennung ihren Vertrag, obwohl ihre Soloplatten erfolgreich liefen. Wechsel in der Chefetage, und der Neue mochte keine Schlager. So ist es Chris im Gedächtnis. Vielleicht aber lag es auch daran, dass sie plötzlich kein Star mehr war, wenngleich dieser Begriff in der DDR nicht verwandt wurde. „Mir war der Boden unter den Füßen weggezogen.

Ohne Klaus hätte ich dieses Tief nicht durchgestanden“, erklärt Chris. Der Fotograf Klaus D. Schwarz, den sie 1972 bei den Dreharbeiten zur DEFA-Komödie „Nicht schummeln, Liebling“ kennenlernte, als er für das Jugendmagazin „Neues Leben“ fotografierte, wurde ein Freund. Er nahm sich Zeit, ihr zuzuhören, baute sie auf, wenn sie am Verzweifeln war. „Dass Klaus in mich verliebt war, ahnte ich nicht. Er machte mit mir Fotos für das Jugendmagazin und dabei haben wir viel geredet. Mir war klar, dass ich mich nicht abdrängen lassen durfte. War nur die Frage, was tun? Klaus meinte, ich müsse auf Tournee gehen, müsse raus aus der DDR, weg von dem Klüngel um Amiga und Fernsehen.“

Der namhafte DDR-Bildjournalist ließ seine Profession ruhen, übernahm für Chris das Management und verschaffte ihr wieder Boden unter den Füßen. Ihre freundschaftliche Zuneigung für ihn schlug allmählich in Liebe um. „Klaus war aber nicht der Grund, dass ich mich 1974 scheiden ließ, was gern mal erzählt wird. Meine Ehe mit Frank Schöbel bestand ja schon seit 1973 nur noch auf dem Papier“, hebt Chris hervor. Seit 48 Jahren sind sie und Klaus D. Schwarz nun schon ein Paar. Ihr Mann begleitete sie auf fast allen Tourneen. Durch seine Arbeit als Bildjournalist hatte er viele Kontakte in der ČSSR, in Polen, Bulgarien und so rissen die Einladungen für die beliebte Sängerin nicht ab. Anderthalb Jahre war sie mit der Uve Schikora Combo unterwegs, bis der Bandleader 1976 von einer Kuba-Reise nicht in die DDR zurückkehrte. Von da an hieß es in den Veranstaltungsprogrammen „Chris & ihre Musikanten“ treten auf. „Die Menschen waren unheimlich gastfreundlich. Bei den Konzerten haben sie uns gefeiert. Es war ihnen egal, dass sie noch nie von uns gehört hatten.“

Die Glücksgefühle von damals spürt Chris beim Erzählen wieder. Wunderbare Erinnerungen hat Chris an ihre Konzerte in der Sowjetunion. „Die Tourneen waren der Hammer! Wir haben 1986 sieben Wochen das Land bereist. Ob in Armenien, Kasachstan oder in Irkutsk hoch oben im sibirischen Norden, ich habe selten eine solche Begeisterung erfahren. Besonders, wenn ich russisch gesungen habe.“ Sie macht eine Denkpause. „Meine erste Konzertreise in die SU war im Juni 1977 mit der Gruppe Express. Wir hatten eine Einladung in die Ukraine, nach Winnyzia. Bei der Reisevorbereitung sagte man uns, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Winnyzia furchtbare Massaker verübt hatten, und ich bin mit einem mulmigen Gefühl dorthin gefahren. Meines Wissens waren wir die ersten deutschen Künstler, die nach dem Krieg dort aufgetreten sind. Aber die Leute waren zauberhaft, egal, wohin wir kamen.“ Sie macht eine Pause. „Wo es friedlich war, ist jetzt Krieg.“ Wir beschließen, das sich aufdrängende Thema beiseite zu schieben. Es nimmt uns die Luft.

„Opa mussten wir zurücklassen“

Dennoch kommen wir nicht ganz daran vorbei, wenn wir über Bilder ihrer Kindheit sprechen wollen. Deutschland machte sich das dritte Jahr mit verheerenden Eroberungs- und Vernichtungsfeldzügen über die Welt her, als Christa Maria Doerk im Februar 1942 in Königberg, dem heutigen russischen Kaliningrad, geboren wird. Ein niedliches Mädchen mit dunklen Haaren, der Liebling ihres Opas. „Er war Werkmeister in einer großen Königsberger Stellmacherei und hat für mich eine wunderschöne Wiege gebaut. Opa muss ein toller Mann gewesen sein. So ein ganz Sanftmütiger, eine Seele von Mensch“, schwärmt Chris von ihm. Die Mutter erzählte ihr, wie der Opa einem Kutscher die Peitsche aus der Hand riss, als der auf sein Pferd eindrosch. „Opa war sehr tierlieb und konnte wohl richtig böse werden, wenn er so etwas sah.“

In der Familie Schmolinski hatte die Oma quasi die Hosen an. Sie war herzensgut, aber streng, und an Opa hatte sie immer etwas auszusetzen.“ Chris lacht: „Wurde ihm ihre Nörgelei zuviel, brubbelte er in seinen Bart: Halt di Mul!, und machte die Tür von draußen zu. Trotzdem haben sich beide sehr geliebt.“

Der Opa ist in ihrem Bewusstsein ganz präsent mit einem Kindergedicht, das er ihr beibrachte, kaum dass sie sprechen konnte. „Ich war zwei, da hat er mir das aufgedrückt“, lacht sie und sagt den Vers auf:

Es war einmal ein hübsches Ding von Farben und Gestalt,

ein kleiner bunter Schmetterling, kaum wenig’ Stunden alt.

Zu jeder Blüte flog er hin und rief, stolz im Gesicht:

Ei, seht doch mal, wie hübsch ich bin!

Bewundert ihr mich nicht?

Und wenn es hieß: „Bewundert ihr mich nicht“, zog sich die kleine Chris an der Tischkante hoch und stahlte alle an. Natürlich haben alle das süße Ding bewundert, das so klein schon so schön ein Gedicht aufsagen konnte. „Ich bedauere so sehr, dass ich Opi nicht erleben konnte, als ich älter war. Er musste in Königsberg bleiben, als wir 1945 evakuiert wurden. Wir kamen mit dem letzten Zug aus der Stadt, es durften nur Frauen und Kinder mitfahren.“

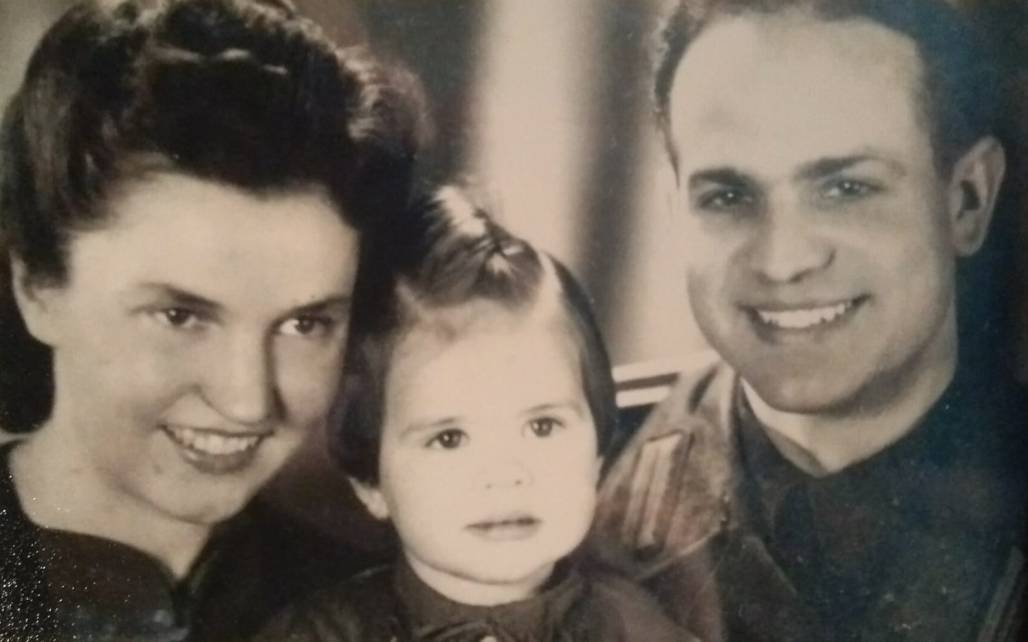

Chris’ Mutter wohnte mit ihrem Baby bei ihren Eltern. Sie hatten eine Wohnung in einem großen Stadthaus in der Tragheimer Kirchenstraße. Sie war vierundzwanzig, als Chris zur Welt kam, ihr Mann Hermann Doerk schon zwei Jahre im Krieg. An eine eigene Wohnung hatte das Paar noch gar nicht denken können. „Meine Eltern kannten sich schon vor dem Krieg. Wann sie geheiratet haben, weiß ich nicht“, sagt Chris. Auf dem Foto, das sie gefunden hat, steht kein Datum. Es spielte im Leben von Hildegard und Hermann Doerk auch keine Rolle. Sie führten ein etwas anderes Leben, wie Chris es ausdrückt. Ihren Hochzeitstag haben sie nie gefeiert und vielleicht selbst vergessen. „Papa war gleich zu Kriegsbeginn einberufen worden. Die Hochzeit muss danach gewesen sein. Auf dem Hochzeitsfoto trägt er Uniform. Ein hübscher Kerl“, beschreibt ihn Chris, „alle Mädchen haben ihm Avancen gemacht. Da wurde meine Mutter richtig eifersüchtig. Was total grundlos war. Papa hat sie nie betrogen, nicht einmal, als sich ihm in einem Pariser Bordell die Gelegenheit bot. Er war ihr absolut treu.“

Der Krieg hatte den Wehrmachtssoldaten Hermann Doerk nach Italien verschlagen. Hier geriet er bald nach seiner Rückkehr aus dem Fronturlaub 1944 in amerikanische Gefangenschaft. Man kann es als Glück bezeichnen, denn der Italienfeldzug der Alliierten kostete zigtausend Soldaten das Leben. Auf beiden Seiten. „1947 wurde Papa aus der Gefangenschaft entlassen und machte sich mit einigen Kameraden zu Fuß auf den Weg nach Deutschland. Als sie in Paris ankamen“, gibt Chris die Erzählung ihres Vaters wieder, „wollten die Männer unbedingt mal in einen Puff. Papa reizte das nicht. Doch die anderen schleppten ihn mit und schubsten ihn zu einer Nutte ins Zimmer. Da saß er angezogen auf dem Bett, und als sich die Dame vor ihm frisch machte, kriegte er einen solchen Lachanfall, dass sie ihn mit einem Fußtritt nach draußen beföderte.“ Chris feixt. „Damit war er aus dem Schneider ohne sich eine Blöße zu geben.“

Ihre Art, über alles lachen zu können, hat Chris Doerk von ihrem Vater geerbt. Ihre Mutter mochte Albereien nicht so. „Sie kam da nach ihrer Mutter“, sagt Chris und erzählt von einem Brief der Oma an ihre Eltern. „Ich war 15 und durfte noch in den Westen fahren. Oma lebte bei Hamburg über einer Sargtischlerei. Wenn man zu ihr in die Wohnung wollte, musste man durch die Werkstatt, und dann ging es eine Stiege hoch. Ich fand das gruselig. Einmal gab sie mir 20 Mark, damit ich mir Hamburg ansehen konnte. Ich kam nur bis zum Alsterhaus, das am Bahnhof lag. Stundenlang bin ich in dem riesigen Kaufhaus die Rolltreppen rauf und runter gefahren. Ich hatte vorher noch nie eine Rolltreppe gesehen. Gekauft habe ich mir zwei große saftige Pfirsiche. Oma wollte wissen, was ich Schönes gemacht habe. Ich erzählte ihr von meinem Rolltreppenabenteuer. An meine Eltern schrieb sie dann: Euer Kind weiß sich zu amüsieren. Meine Mutter war in Sachen Humor noch ein bisschen verschärfter. Papa hat mir mal erzählt, dass sie gern von Königsberg an die Ostsee gefahren sind. Da wuchsen am Strand Haselnusssträucher. Als er ihr eine Handvoll Nüsse brachte, hat sie ihm die einfach aus der Hand gekloppt und fand es komisch. Meine Mutter war schon speziell.“

Was den Krieg betraf, waren Chris’ Eltern nicht sehr mitteilsam. Sie hatten einen Strich unter diese Zeit gezogen, wie die meisten Menschen, und fingen ihr Leben neu an. Chris hat ihren Vater nicht nach dem gefragt, was er erlebt hatte. „Wenn er mal etwas erzählte, war es etwas Lustiges“, sagt sie. Wie eben die Sache in dem Puff. Wann und wo die Liebesgeschichte von Hildegard und Hermann Doerk begann, kann ihre Tochter nur vermuten. „Das spielte in unseren Gesprächen nie eine Rolle, und es hat mich auch nicht so brennend interessiert. Du bist die Erste, die mich danach fragt.“ Vielleicht sind sie sich zum ersten Mal am Strand begegnet, wohin die Jugend der Gegend im Sommer zum Baden fuhr oder beim Tanz. Hildegard Smolinski wirkte sehr anziehend. „Sie trug immer schicke Kleider, die Oma ihr schneiderte.“ So, wie sie auch für die kleine Chris Kleidchen, Jacken und Blüschen nähte. Die Oma hat ihre Enkelin auch später noch verwöhnt und ausstaffiert. „Sie nähte mir für die Konfirmation ein Kleid aus schwarzem Taft mit weißen Blüten. Kein anderes Mädchen hatte so ein schönes Kleid.“ Besonders geliebt hat Chris ein weißes Sommerkleid aus Seide mit rosa Tupfen, Puffärmelchen und einem großen Ausschnitt. „Es hatte einen Tellerrock mit aufgesetzten Rüschen! Wenn ich mich drehte, flog er ganz hoch. Darin kam ich mir vor wie eine sein.“

Zurück nach Königsberg. Die Stadt nordöstlich des Frischen Haffs an der Danziger Bucht war von jeher ein Verkehrsknotenpunkt, ein wirtschaftliches und geistig-kulturelles Zentrum mit Universitäten, Hochschulen, Theatern, Museen. Ein merkwürdiges Bild tauchte in Chris’ Kinderträumen immer wieder auf. „Ich sah dicke Ketten, die zwischen Säulen hingen und fragte meine Mutter, was das sein könnte. Sie meinte, das müssten die Ketten zwischen den Pollern an der Promenade rund um den Schlossteich sein, wo sie mit mir gern spazieren ging. Die Ketten hätte ich wohl aus dem Kinderwagen gesehen.“ Viel mehr findet Chris von der Stadt in der Pregelniederung nicht in ihrem Gedächtnis.

Der Krieg schien an Königsberg vorüberzugehen. Nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 flog die sowjetische Luftwaffe einige Bombenangriffe, die der Stadt aber keinen großen Schaden zufügten. Die Menschen lebten mit der Illusion, der Krieg im Großen würde sie verschonen. Niemand glaubte, dass noch eine Katastrophe hereinbrechen würde. Man ging seiner Arbeit nach, gönnte sich einen schönen Feierabend in den Terrassencafés am Schlossteich. Oper und Theater spielten noch.

Im Frühjahr 1944 hatte Hermann Doerk Heimaturlaub bekommen. „Für meine Mama waren das glückliche Tage. Ich habe keine Erinnerung daran“, sagt Chris. Sie hat ein Foto gefunden, dass das kleine Familienglück zeigt. „Ich war etwas über zwei Jahre, als es aufgenommen wurde.“ Ihr Vater steckte es ins Portemonnaie, als er sich zu seinem Standort in Italien verabschiedete. Es sollte drei Jahre dauern, ehe er seine Frau und seine kleine Tochter wiedersehen würde.

Im Sommer 1944 brach über Königsberg die Hölle los. Ende August zerriss Sirenengeheul die stillen Nächte. Fliegeralarm. Chris’ Mutter packte ihr Kind in Kissen und rannte zusammen mit der Oma in den Keller. Britische Bomber legten fast die gesamte Stadt in Schutt und Asche. Ziel waren zivile Einrichtungen, Wohngebäude, Schulen, Kirchen, der Dom, die Krankenhäuser, die Universitäten, das Schloss – es brannte tagelang. Militärische Objekte, Hafen und Bahnanlange blieben unversehrt. Die Strategie der Briten war, die Bevölkerung zu demoralisieren. Die Aktion „Blenny“ forderte 5.000 Tote, 200.000 Königsberger wurden obdachlos.

Auch der Stadtteil Tragheim wurde getroffen. Das Haus, in dem Chris’ Großeltern mit Tochter und Enkelin wohnten, bekam zum Glück nichts ab. So schlussfolgert Chris. „Meine Mama hat nie erzählt, dass wir irgendwo unterkommen mussten. Wirklich ruhig geschlafen haben sie danach nicht mehr.“ Angst machte sich unter den Bevölkerung breit, als durchdrang, dass an der Ostfront die Heerestruppe Mitte von der Sowjetarmee zerschlagen worden war und die „Russen“ nach Ostpreußen einrückten. Überall packten die Leute zusammen, was sie tragen konnten und machten sich auf den Weg nach Westen, in das scheinbar sichere Deutschland. Chris’ Großeltern hatten bis zum Schluss die Hoffnung, das Kriegsende zu Hause erwarten zu können. Als die Rote Armee im Januar 1945 dicht vor Königsberg stand, beschlossen auch sie, wegzugehen. Bleiben war zu gefährlich. „Opa hat uns zum Bahnhof gebracht. Es war der letzte Zug aus Königsberg heraus, bevor die Stadt eingekesselt und zur Festung wurde. Opa hat mich auf den Arm genommen und gesagt: ,Mach’s gut mein Süßchen. Ich werde dich sicher nicht wiedersehen, und das tut sehr weh’. Dabei liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Die Männer mussten zurückbleiben. Wir haben nie erfahren, was mit Opi passiert ist.“

„Wir waren nicht willkommen“

An der deutschen Grenze war für die Flüchtlinge Endstation. Danach mussten alle sehen, wie sie weiterkommen. „Oma schlug sich nach Hamburg durch zu meiner Tante. Mama flüchtete mit mir quer durchs Erzgebirge. Ich habe noch die vage Erinnerung, dass wir in schrecklichen Unterkünften übernachteten, die wir uns mit Soldaten teilten. Von denen haben wir uns die Krätze geholt, denn es gab nur wenige Handtücher. Es hat mich überall gejuckt.“ Irgendwann erreichten Mutter und Tochter Meißen. Hildegard Doerk versuchte auf dem Amt eine Wohnung zu bekommen. Man wies sie harsch ab, es gäbe keine freie Wohnung, und sie solle doch die Landstraße zurückgehen, die sie hergekommen war. „Uns hat keiner mit offenen Armen empfangen“, erinnert sich Chris.

Der Krieg hatte die Menschen hart gemacht. Man sah sie nicht gern, die Flüchtlinge, die Habenichtse, die Eindringlinge in das eigene Dasein, in dem man selbst zu kämpfen hatte. Nun muss man gerecht sein. Das traf nicht auf alle Meißner zu. Hildegard Doerk und ihre dreijähige Tochter kamen bei einer Frau und ihrer erwachsenen Tochter unter. In einem Durchgangszimmer. Chris hat es noch so einigermaßen vor Augen: Tisch, Bett, Kommode, zwei Stühle, ein Hängeregal für Tassen und Schüsseln. „Die Tochter des Hauses musste bei uns durch, wenn sie in ihr Zimmer wollte. Eines Tages brachte sie einen Russen mit. Der hat sich gleich in mich verguckt. Von ihm bekam meine Mutter Milch für mich und etwas zu essen. Einmal hat sie das Brot, das er mitgebrachte, gewaschen, weil es so nach Benzin roch. Als es wieder trocken war, haben wir es gegessen. Kein Witz. Das waren schlimme Zeiten mit viel Hunger.“

Fast zwei Jahre lebten sie in Meißen. Hildegard Doerk hangelte sich so durch mit Gelegenheitsarbeiten, Kartoffelnstoppeln, Rübenziehen, und manchmal klaute sie Kohlen für den Ofen im Zimmer. Oft musste sie ihre Tochter allein lassen. „Ich war ein braves Kind. Bin nie weggelaufen. Wenn sie mich vor einem Laden setzte, blieb ich dort, bis sie wieder kam.“ Chris war vier, als ihre Mutter in Krankenhaus musste und sie für zwei Wochen zu einer fremden Familie gab. „Das waren sehr nette Leute. Sonntags gab es Kuchen, Bisquitschnitte mit Erdbeermarmelade. So was Schönes hatte ich noch nie gegessen. Das war für mich das Paradies.“ Angst hatte sie nicht, dass die Mutter sie nicht wieder abholen würde. Denn sie war ja immer wiedergekommen. „Es ging mir gut. Ich erinnere mich, wie ich mit anderen Kindern auf dem benachbarten Schulhof gespielt habe. Da gab es einen Maulbeerbaum. Die Kinder sammelten die Früchte auf und haben sie gegessen. Ich habe sie gleich wieder ausgespuckt. Die schmeckten eklig.“ Chris schüttelt sich bei dem Gedanken daran.

Inzwischen war das Jahr 1947 erreicht. Es sollte eine Zeitenwende in Chris’ Leben werden. Ihr Vater kehrte zurück. Für sie ein unbekannter Mann, der ihr gleich den Hintern versohlte. Lachend erzählt sie, wie es dazu kam. Sie war allein zu Haus, saß am Tisch und malte, bis ihr langweilig wurde. „Ich guckte, was ich noch machen könnte und fand Mamas Schere. Ich setzte mich vor den Spiegel schnitt mir die Haare.“ Damit war die Zeit bis zur Rückkehr der Mutter immer noch nicht überbrückt. Auf dem Wandregal entdeckte Chris den Topf mit Sirup, den ihre Mutter aus gestoppelten Zuckerrüben gekocht hatte. Den Sirup gab es morgens aufs Brot. Darauf kriegte die Fünfjährige Appetit. Das kleine Wesen reckte sich, machte sich so groß, wie es nur ging, und angelte mit den Fingerspitzen nach dem Topf. „Dabei ist er natürlich umgekippt. Der Sirup kleckerte mir auf die Haare und auf den Fußboden. Mama hat mit mir ziemlich geschimpft, als sie das Malheur sah.“

Eigentlich wäre der Vorfall für beide erledigt gewesen. Doch diesmal nicht. Chris weiß noch ganz genau, was passierte. „Am nächsten Tag stand ein wildfremder Mann mit Bart vor unserer Tür. Mama fiel ihm um den Hals. Sie lachte und weinte und erzählte ihm gleich, was ich gemacht hatte. Warum tut sie das, dachte ich. Da hatte er mich auch schon übers Knie gelegt und gab mir was auf den Po. Ja, das war Papas Einstieg in mein Leben.“

„In Böhla blieben wir die Zugezogenen“

Kurz nach der Rückkehr des Vaters zog die Familie nach Böhla Bahnhof, damals ein Ortsteil von Böhla, heute von Priestewitz. Eine ländliche Idylle mit Feldern, Wiesen, Wald und Gehöften zwischen Meißen und Großenhain. So hat Chris ihre Kindheitswelt im Kopf. „Ein bisschen ab vom Schuss“, erinnert sie sich. „Die Bauern bestellten ihre Felder, bewirtschafteten ihre Höfe mit Kühen, Schweinen, Hühnern, Gänsen… Was in Berlin, der Hauptstadt, passierte, war für sie weit weg. Politik spielte nur eine Rolle, wenn es sie selbst betraf. Die landwirtschaftliche Kollektivierung, der Zusammenschluss der Einzelbauern zu Produktionsgenossenschaften, war in den 50er Jahren so ein Thema. Darüber wurde dann beim Haareschneiden oder Lockendrehen im Friseurgeschäft meines Vaters geredet.“

Hermann Doerk hatte vor dem Krieg in seiner Heimatstadt Tapiau, 35 Kilometer östlich von Königsberg, als Friseur gearbeitet. Fleißig und sparsam wie er war, hatte er viel auf die „hohe Kante“ legen können. „12.000 Reichsmark“, weiß Chris. Für den Neuanfang hatte er ein eigenes Geschäft gesucht und in Böhla Bahnhof gefunden. Eine Friseurmeisterin ging in Rente und verkaufte ihm ihren Laden. Und eine Wohnung für seine Familie fand er auch in dem Dorf. Gleich gegenüber vom Gasthof, der eine wichtige Rolle in Chris’ Leben spielen sollte.

Für die Dorfbewohner blieben die Doerks lange die „Zugezogenen“, die Fremden. „Sie haben zwar den Salon nach einer Weile angenommen, schätzten meinen Vater, der nicht nur ein guter Friseur war, sondern auch ein zugänglicher, freundlicher und kluger Mensch. Aber wenn ich zurückdenke, waren wir eigentlich nur gelitten. Trotzdem hatte ich eine schöne Kindheit“, sagt sie. Das burschikose Mädchen spielte lieber mit den Jungs als mit den Mädchen in ihrem Alter. „Das waren so richtige Susen, die bei jedem Kratzer heulten. Es gab sowieso nur zwei in meinem Alter, und die Jungs haben mich irgendwann akzeptiert.“ Was heißt das genau, will ich wissen.

„Die Dorfjungs waren ziemlich fies zu mir. Im Winter haben sie meine Kapuze voll Schnee gepackt. Ich habe mich nicht getraut, mich zu widersetzen. Die waren größer als ich und gingen schon in die zweite Klasse. Also habe ich den Schnee bis zu Schule geschleppt. Zwanzig Minuten querfeld ein. Da steckte ich Murkel bis zum Schritt im Schnee, wenn es doll geschneit hat.“ Heute würde die Kinder sie Opfer nennen. Aber Chris war kein Opfer. Sie hat sich ziemlich bald nichts mehr gefallen lassen und zeigte den Bengels, dass sie sich wehren kann. Ihr fallen noch die Namen der beiden Lehrer ein, die sie in Baßlitz hatte: Fräulein Schwabhäuser und Herr Mittelstädt. „Es gab in der alten Dorfschule nur zwei Klassen, die erste und die zweite. Danach mussten wir für die nächsten zwei Jahre in die Schule nach Lenz. Ab der 5. Klasse bin ich in Großenhain zu Schule gegangen.“ Gern ist sie nicht zur Schule gegangen. „Ich hatte keine Lust zum Lernen, war auch nur eine mittelmäßige Schülerin. Lernen war für mich Zwang, und das hasste ich.“

Am liebsten stromerte Chris durch die Wiesen und den Wald, beobachtete das Treiben der Ameisen, die Habichte und Bussarde, die über den Feldern kreisten. „In Baßlitz gab es einen Teich in der Nähe unserer Zweiklassenschule, in dem man leider nicht baden durfte, weil die Kühe da reingingen. Die Versuchung war groß, wenn im Sommer die Sonne glühte.“ Kühe mochte Chris, von Weitem! Sie saß gern auf der Weide und sah ihnen zu. Ganz besonders, wenn sie Kälbchen hatten. Manchmal hatte sie ihren Zeichenblock dabei und malte. Die Bauern schimpften und scheuchten das unvernünftige Kind weg. „Die Tiere können dich umrennen, warnten sie mich. Es ist mir nie etwas passiert.“

Chris’ Böhlaer Kindheitswelt ist voller Abenteuer. Jeden zweiten Abend schickte die Mutter sie zum Beispiel mit einer Kanne zum Milchholen nach Geißlitz. „Der Bauernhof war etwas über einen Kilometer entfernt. An dem Weg stand dichtes Gebüsch. Im Winter, wenn es so früh dunkel wurde, war das schlimm. Hinter jedem Strauch habe ich jemanden vermutet. Aus Angst habe ich mit ganz tiefer Stimme gesungen und lief mit schwerem Schritt, als wäre ich ein Mann.“ Manchmal gab ihr die Bäuerin gleich etwas von der frischen Kuhmilch zu trinken. Niemand machte sich damals Gedanken darüber, dass es ungesund sein könnte. „Hast du schon mal frischgelegte warme Eier geschlürft?“ fragt mich Chris. „Schmecken wie weichgekochte. An eine Salmonellengefahr dachte da auch noch keiner. Uns hat als Kinder nicht so schnell etwas umgeworfen. Wir hatten noch genug Abwehrstoffe.“ Sie erzählt, wie sie in den großen Ferien im Sommer bei einem Bauern auf dem Hof half. „Ich habe den Stall ausgemistet, Schweine und Kühe gefüttert, mit auf dem Feld gearbeitet. Gehackt, Unkraut gejätet. Das machte mir alles Spaß. Ich werde nie vergessen, wie wir mit Erde an den Fingern frische Schmalzbrote aßen, dazu Muckefuck tranken. Wir saßen am Feldrand, die Luft flirrte in der Mittagshitze, eine herrliche Zeit.“

Auch als Erwachsene ist Chris ein Naturmensch geblieben. Mit den Händen in der Erde wühlen, pflanzen – das macht sie glücklich. Ihr Garten am Haus in Kleinmachnow ist ein wildes Pflanzenparadies. Überall wachsen Kräuter, die sie selber zieht oder die einfach so da sind, weil der Wind ihre Samen von irgendwo hergetragen hat. Chris ist eine „Kräuterhexe“, die weiß, was wofür gut ist, woraus man Tee oder Cremes und Salben machen kann. „Die alten Frauen aus unserem Dorf haben auf den Wiesen und im Wald Blätter, Kräuter und Blüten gesammelt. Mit denen bin ich mitgegangen und fand das unheimlich spannend. Sie haben mir gezeigt, was die Natur alles an Nützlichem birgt. Aus Scharfgabe, jungem Löwenzahn und fetter Henne, die bei uns am Straßenrand wuchsen, habe ich mir mit Honig und Zitrone Salat gemacht. Auf dem Weg zur Schule nach Baßlitz wuchs auf der Wiese erstaunlicher Weise Kümmel, den ich für zu Hause holte. Meine Mutter hat immer den Kopf geschüttelt, woher ich das alles weiß.“

„Meine Mutter wollte keine Tochter“

Zuneigung, Herzlichkeit und Wärme zu zeigen, fiel der Generation unserer Eltern schwer. Sie hatten den Krieg miterlebt und selbst eine Kindheit mit mehr oder weniger harter Strenge erfahren. „Mein Papa hat mich streng erzogen, ließ mir aber viele Freiheiten. Er verlangte nur, dass sich Mama und er auf mich verlassen können. Da gab es öfter mal eins hinten drauf, wenn ich nicht pünktlich nach Hause kam. Auch noch, als ich schon ein junges Mädchen war, tolerierte Papa nicht mal drei Minuten Verspätung. Er machte sich eben Sorgen und wollte nicht, dass mir etwas passiert.“ So sieht sie das heute. „Und geschadet hat’s mir auch nicht. Wenn ich sehe, wie Eltern heute mit ihren Dreijährigen diskutieren, wundert mich nichts mehr.“

Chris’ Vater war ein echter Spaßvogel. Eines Tages entdeckte sie auf dem Schrank im Laden einen Karton, auf dem „Mondos“ stand. Sie wollte wissen, was das ist. „Papa sagte, es seien kleine Bücher.“ Nun hatten Doerks kurz darauf eine kleine Feier zu Hause und Chris beobachtete, wie der Vater aus dem Karton ein paar der „Bücher“ nahm und verteilte. „Und dann sah ich, wie die Erwachsenen kleine Luftballons aus den Büchern holten und unter Gejohle aufbliesen.“ Die Pointe dieser Geschichte ist aber eine andere.

Eines Sonntags kam die Achtjährige ganz stolz mit solchen Luftballons nach Hause. Chris amüsiert sich noch immer darüber. „Unser Haus stand gegenüber dem Gasthof, wo samstags Bands zum Tanz spielten. Die Jugend aus der ganzen Umgebung vergnügte sich da. Auf der Wiese gleich daneben stand ein Apfelbaum, der trug große rotbäckige Äpfel. Keine Ahnung, welche Sorte das war, aber die schmeckten so gut, dass ich mir immer welche aufsammelte. Der Wirt hatte es mir erlaubt. Nach so einem Tanzabend im Sommer lagen zwischen den Äpfeln lauter Luftballons, also was ich dafür hielt. Die habe ich auch noch eingesammelt und wollte sie meinem Papa geben. Ich habe noch sein entsetztes Gesicht vor Augen. Verdattert musste ich die schönen Luftballons wegwerfen.“ Warum sie das sollte, erklärte der Vater nicht. „Später kam ich selbst hinter den Sinn der Luftballons.“

Das Verhältnis der Mutter zu ihrer Tochter fühlte sich für Chris lieblos an. Da fehlten Herzlichkeit und Wärme wie sie der Vater hatte. Nur einmal spürte Chris so etwas wie Verbundenheit. „Mama und ich haben zur gleichen Zeit Radfahren gelernt. Auf so einem alten Schinken von Mamas Freundin. Wir hatten echt Spaß dabei, wie wir herumwackelten, uns gegenseitig hielten und zigmal im Straßengraben landeten, ehe wir den Bogen raus hatten.“

Mit vierzehn bekam Chris ein eigenes Fahrrad. Nicht irgendeins, sondern ein goldfarbenes Sportrad mit Alufelgen, Gangschaltung und Freilauf. Hermann Doerk belohnte seine Tochter für den guten Abschluss der Grundschule – die endete damals mit der 8. Klasse. Ihren Zehnklassenabschluss machte Chris dann 1958 an der Mittelschule in Großenhain. Das Rad war ein Geschenk fürs Leben. Sie hat es mit nach Berlin genommen. Dort blieb es als „Schmerzensgeld“ bei Frank Schöbel zurück, als Chris nach der Scheidung 1974 aus der gemeinsamen Wohnung im Berliner Allende-Viertel auszog. Später kaufte sie sich ein neues. „Ich bin liebend gern Rad gefahren. Seit ich nach einem Unfall 2013 am Knie operiert werden musste, geht das nicht mehr so gut. Ich bin im Bus mit dem Knie gegen eine Haltestange geknallt, weil der Fahrer so abrupt gebremst hat.“ Zum Einkaufen steigt sie dennoch auf ihren Drahtesel. Kleinmachnow hat glatte Straßen, keine Berge. Und mit dem Bus kommt man nicht überall hin. Vor ihrem Unfall hat sie sogar beim Prominenten-Rennen im Berliner Velodrom mitgemacht. „Ich bin fuhr Tandem mit Jürgen Geschke.“

Die Erinnerungen an ihre Mutter sind für Chris ein schwieriges Kapitel. Heute noch. „Mama ließ mich immer spüren, dass ich nicht das Kind geworden bin, das sie wollte. Sie hat Dinge gesagt, die keine Mutter ihrem Kind sagen sollte.“ Da ist die tragische Geschichte mit ihrem Bruder Bernhard. Chris war neun, als er zur Welt kam. „Er starb bei der Geburt. Die Nabelschnur hatte sich um seinen Körper und den Hals geschlungen. Die Hebamme konnte das Baby nicht befreien und der Arzt, den sie rechtzeitig gerufen hatte, kam viel zu spät.“ Eine Verknüpfung unglücklicher Umstände.

Das Bild des Babys, das wie schlafend in einem kleinen Holztrog liegt, hat Chris im Gedächtnis behalten. „Ich sehe den Kleinen noch vor mir. Ein süßes Kind mit schwarzen Locken und langen dunklen Wimpern. Ein Traumkind. Es tat mir so leid, dass der Kleine nicht lebte. Mama mich furchtbar beschimpft, ich sei Schuld am Tod ihres Kindes, weil ich immer Kreuze gemalt habe. Tatsächlich hatte ich kurz zuvor Bilder mit Engeln und Kreuzen gemalt. Aber ich verstand nicht, was sie mit dem Tod des Babys zu tun hatten und habe geweint. Im Rückblick kann ich meiner Mutter das nicht übelnehmen. Sie war todunglücklich und sich vielleicht nicht bewusst, was sie mir mit dieser Schuldzuweisung angetan hat.“ Der Alltag ließ Chris das vergessen. Und sie liebte ihre Mutter ja auch.

Zwei Jahre später kam dann endlich der langersehnte Junge zur Welt. „Für dieses Kind hat meine Mutter viel auf sich genommen. Sie lag drei Monate im Krankenhaus. Andreas kam im 7. Monat zur Welt“, erinnert sich Chris. Das damals elfjährige Mädchen freute sich auf den Bruder, weil er ihre Mutter glücklich machte. „Ich ahnte ja nicht, dass ich nun bei Mama abgeschrieben war. Für sie gab es nur noch ihren Jungen. Eine wahre Affenliebe war das“, beschreibt Chris den Zustand. Sie war alles andere als glücklich. Die Mutter machte die große Schwester für alles verantwortlich, was dem Kleinen passierte, wenn er sich wehtat, sich eine Schramme holte oder hinfiel. Chris litt unter der Ungerechtigkeit. „Deshalb konnte auch kein normales Schwester-Bruder-Verhältnis zwischen Andreas und mir entstehen, obwohl ich ihn mochte.“

Zum Glück gab es ja den Vater mit seiner ansteckenden Fröhlichkeit, der seine Tochter in den Arm nahm und ihr zeigte, dass er sie lieb hat. Bei ihm durfte sie schon mal den alten Männern aus dem Dorf mit der Haarschneidemaschine die Glatze scheren. „Die waren immer zufrieden und gaben mir ein paar Groschen für die Sparbüchse.“ Die Mutter, die im Damensalon den Frauen die Dauerwellen eindrehte, sah das gar nicht gern. Der Vater lachte dazu nur.

Chris war nicht eifersüchtig auf ihren kleinen Bruder, der ihr sogar manchmal leidtat, weil die Mutter ihn so überbehütete. Den Begriff Helicopter-Mama gab es noch nicht. Aber Chris fragte sich, warum die Mutter sie nicht so lieb hat wie Andreas, was falsch an ihr ist. „Mir gingen alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Vielleicht irrte ich mich ja, ich war die Große und er der Kleine, der schon deshalb mehr Aufmerksamkeit brauchte. Oder ob das vielleicht mit meiner Geburt zu tun hatte“, reflektiert sie, was sie sich als Kind so dachte. „Ich muss Mama zugute halten, dass sie mich nie abgewiesen hat, wenn ich etwas wissen wollte. Das waren die vertraulichen Moment zwischen uns, die es ja auch gab. Sonntags nach dem Mittagessen beim Abwaschen in der Küche zum Beispiel. Wir haben zusammen gesungen. Mama hatte eine schöne Stimme, sie war in Königsberg im Schulchor.“

An so einem Sonntag fragte Chris ihre Mutter, wie das war, als sie zur Welt kam. „Ich wollte wissen, ob sie es mit mir auch so schwer hatte wie mit den Jungs.“ Nein, das hatte sie nicht. In aller Arglosigkeit erzählte Hildegard Doerk ihrer Tochter, dass sie eigentlich einen Jungen wollte, kein Mädchen. „Als ihr die Hebamme dann nach meiner Geburt zu einem gesunden Mädchen gratulierte, brach für sie eine Welt zusammen. Sie wollte mich nicht haben. Die brauchen sie mir gar nicht zu bringen, raunzte sie die Hebamme an. Ich saß wie versteinert da, als Mama das erzählte. Das ging mir durch Mark und Bein. In meinem Kopf setzte sich fest, ich war für sie ein falsches Kind.“ Aus dieser Perspektive erklärt sich für die heute 80jährige, warum die Mutter nie eine liebevolle Bindung zu ihr hatte.

„Mein erster Bühnenauftritt war in einem geborgten Perlonkleid“

Die Kindheit geht fließend über in die Jugend. Chris ging nun auf die Mittelschule in Großenhain. Wenn sie am Bahnhof in den Zug stieg, fiel ihr manchmal ein, wie sie sich als Kind in dem Gebüsch davor versteckt und die Leute beobachtet hat, die ankamen oder wegfuhren. „Alle rannten an mir vorbei und keiner sah mich. Wie so ein kleiner Waldgeist saß ich da. Es war ein himmlisches Gefühl, unsichtbar zu sein. Manchmal“, sie macht einen Zeitsprung, „träume ich noch von dem Bahnhof. Wie ich mir eine Fahrkarte kaufe und in den Zug nach Großenhain steige.“ Es wundert mich nicht. Hier änderte sich ihr Leben. Hier entschied sich ihre Zukunft.

Die Stadt ist anders als das Dorf. Eine Binsenweisheit, die Chris erst erfahren musste. Großenhain ist eine Kleinstadt, in der es in den 50er Jahren noch recht gemütlich zuging. In der Schule schäkerten die Mädchen mit den Jungs. Chris hatte noch nichts übrig für Händchenhalten und Knutschen. „An mir war auch nichts dran, das einen Jungen reizen konnte.“ Sie hatte damit zu tun, keine schlechten Noten zu bekommen. „Mathe und Chemie waren ein Grauen für mich.“

Deutsch machte ihr Spaß. Und Musik. Es muss Anfang der 10. Klasse gewesen sein, als Chris auf die Frage ihres Deutschlehrers, wer „Das Heidenröslein“ kenne, den Finger hob. „Ich habe das Lied oft mit meiner Mutter gesungen, nicht das Volkslied, sondern die klassische Version von Schubert“, erinnert sie sich. Der Lehrer bat sie, vorzusingen. Das Ende vom Lied: Die Klasse war begeistert. Und sie ließ sich von ihren Schulfreundinnen breitschlagen, beim „Treffen Junger Talente“ aufzutreten, zu dem die Großenhainer FDJ aufgerufen hatte. „Allerdings gab es ein Problem: Ich hatte kein passendes Bühnenoutfit, weil ich wie heute auch am liebsten Jeans trug. Und so schnell konnte mir Oma kein Kleid schicken.“ Chris besaß zwar selbst Geschick beim Nähen – als 13jährige hatte sie sich mit der Hand ihr erstes Kostüm geschneidert–, aber ein schickes Kleid? Das hatte sie noch nicht drauf, obwohl sie inzwischen eine eigene Nähmaschine besaß. „Meine Mutter hatte mir so eine alte mit Schwungrad zum Treten besorgt“, erklärt sie. Später hat sie sich vieles selbst genäht, auch ihr Bühnenoutfit. Nach Schnitten aus Modezeitschriften.

Apropos Modezeitschrift. Wir blicken auf dem Rad der Zeit mal ein Stück voraus, machen einen kleinen Einschub in die Kindheitserinnerungen. Fast anderthalb Jahre führte Chris DDR-Jugendmode vor. 1967 stand sie als Mannequin für das Sonderheft „jung & chic Jugendmode“ der Modezeitschrift „saison“ vor der Kamera. Die Designerin Gera Wernitz vom Deutschen Modeinstitut in Berlin hatte sie auf der Straße angesprochen. „Wir begegneten uns zufällig Unter den Linden. Keine Ahnung warum, aber Gera Wernitz wollte mich unbedingt für eine Fotostrecke. Ich und Mannequin“, Chris lacht, „das fand ich peinlich. Gera Wernitz hat ganz schön daran gearbeitet, mich vor die Kamera zu kriegen. Sie tat mir dann schon fast leid, und ich dachte: Warum nicht. Die Fototermine waren sehr lustig. Wenn ich mir die Fotos ansehe, finde ich die Sachen immer noch total schick. Und die Stoffe waren richtig toll.“ Als Gebrauchswerberin muss sie das ja wissen.

Für viele junge Mädchen wurde Chris, inzwischen nicht mehr unbekannt, so etwas wie eine modische Trendsetterin. Frisch, fröhlich und ein bisschen frech war ihr Stil. Mit ihrem kessen Kurzhaarschnitt fiel sie aus dem Rahmen. Lange Haare, Hochsteckfrisuren, Außenrolle, sogenannte Schüttelfrisuren á la Beatles waren in den 60ern angesagt.

Als sich Chris die musikalische Bühne eroberte mit Titeln wie „Häng den Mond in Bäume“ und „Männer, die noch keine sind“ aus dem Film „Heißer Sommer“, erschienen plötzlich lauter frech geschnittene „Bubiköpfe“ auf den Straßen. Chris: „Alle ließen sich plötzlich die Haare kurz und fransig schneiden. Bei mir war das ja aus einer Verzweiflung geboren. Ich hatte mir mit sechzehn eine Dauerwelle verpassen lassen und sah damit aus wie meine eigene Mutter. Nur Papa zu Liebe habe ich sie damals eine Weile getragen.“ Mit zwei Spiegeln und der Friseurschere vom Vater machte sie dem Elend schließlich ein Ende. „Ich hatte in einer Zeitschrift eine französische Schauspielerin mit raspelkurzen Haaren entdeckt. Das fand ich klasse. Mein Vater kriegte sich fast nicht mehr ein, als er mich so sah.“

Doch zurück ins Jahr 1958 und zu der Frage, was Chris für ihren Auftritt beim „Treffen Junger Talente“ anziehen soll. Die Rettung kam von ihrer Mitschülerin Gisela Pillgrimm. Sie borgte Chris ein knallblaues Perlonkleid mit riesigen Puffärmeln. „Ich sah sehr komisch aus, aber ich bin damit auf die Bühne.“ Tapfer, mit zitternden Knien interpretierte sie den Schlager „Alle kleinen entzückenden Mädchen träumen nur von Paris, von alten verschwiegenen Bäumen…“ und belegte den 1. Platz. „Wäre das nicht passiert, hätte mich keine zehn Pferde wieder auf eine Bühne gebracht.“

Bis dahin sollte es gar nicht mehr so lange dauern. Chris schloss die 10. Klasse ab und suchte sich einen Beruf, in dem sie nicht tagtäglich die gleiche Arbeit verrichten musste. „Das war mir ein Grauen, jeden Tag im Büro zu sitzen oder in der Produktion am Band zu stehen.“ Modezeichnerin wäre sie gern geworden. Als Kind entwarf sie auf ihrem Zeichenblock die schönsten Prinzessinnenkleider. Der Beruf der Gebrauchswerberin tat es dann auch. „Ich bin mehr fürs Praktische. Studieren war nicht so mein Ding“, lacht sie. Sie machte ihre Facharbeiterausbildung bei der HO in Großenhain. „Wir lernten Schaufenster zu gestalten, Dekorationen zu entwerfen, Plakate und Transparente zu beschriften, Holzarbeiten anzufertigen, hatten in der Brufsschule in Dresden Material- und Warenkunde. Das fand ich interessant, und es passte auch zu mir.“

„Das Schicksal hat mich da einfach so reingeschubst“

Chris hatte aufgehört, ein Kind zu sein. Sie war ein junges Mädchen mit Zukunftsträumen geworden, die aber erst einmal nichts mit Gesang zu tun hatten. Sie nahm ihre Ausbildung zur Gebrauchswerberin ernst. Gänzlich ohne Wirkung ist ihr Auftritt beim „Treffen jungen Talente“ dennoch nicht geblieben. Es war in den Sommerferien nach dem Schulabschluss, als die Eltern sie zum Tanz in den Gasthof mitnahmen. Eine damals bekannte Band aus Meißen spielte. „Frag mich nicht, was mich geritten hat“, sagt sie lachend. „Ich bin hinter die Bühne und habe gefragt, ob ich nicht mal singen darf. Du kannst dir ja vorstellen, wie die Musiker reagiert haben. Breites Grinsen. Die haben eine Lachnummer erwartet.“ Den Musikern blieb aber der Mund offen stehen. Kess stellte sich Chris ans Mikrophon und schmetterte: „Winni, winni, wanna, wanna, die Trommel ruft zum Tanz“, ein Hit der Tahiti Tamourés, der im Westradio rauf und runter lief. Chris: „Ich hörte alle möglichen Sender, auf denen Schlager liefen. Wir nahmen das zu Hause nicht so genau, ob das nun ein DDR- oder Westsender war. Übrigens“, flicht sie ein, „war das nicht mein erstes Singen in dem Saal. Als Kind stand ich da mal auf einem Tisch, mir zu Füßen ein Zitherspieler, der mir unter den Peticoat lugte, und ich sang den Schneeschuhfahrermarsch von Anton Günther auf erzgebirgisch.“

Wenngleich Chris das noch nicht so sah, doch jener Auftritt beim Tanzabend im Böhlaer Gasthof 1958 deutete schon auf die Zukunft der Friseurstochter hin. Außer ihrer Mutter, der das peinlich war, hatte die 16jährige alle begeistert. Die Jungs von der ABC-Band boten ihr an, sie als Sängerin aufzunehmen. Die Zustimmung der Eltern vorausgesetzt. Es kostete Chris keinen Kampf, die Einwillung der Eltern zu bekommen. „Die Auftritte fanden ja alle in der Nähe statt.“ Die Mutter wies sie nur daraufhin, aufzupassen, sich nicht mit irgendwem einzulassen. Chris nahm sich das zu Herzen. Außerdem wüßte sie sich schon zu wehren. Es ging nämlich das Gerücht, dass an der alten Kiesgrube, an der sie von ihren Auftritten auf dem Weg nach Hause vorbei musste, gern mal jungen Mädchen aufgelauert würde. Für einen solchen Fall hatte sie „vorgesorgt“. Lachend erzählt sie, dass ihr eine Nachbarin geraten hatte, als „Waffe“ Pfeffer in einer Hand bereitzuhalten. „Ich trat auf dem Nachhauseweg im Dunkeln aber so schnell in die Pedalen, dass ich völlig durchgeschwitzt war, wenn ich an der Grube vorbeifuhr, und der Pfeffer in meiner Hand festklebte. Da wäre kein Krümel geflogen.“

Fotos, die Chris aus ihren Anfängen als Sängerin gefunden hat. Hier hatte sie in Großenhain 1963 oder ’64 einen Auftritt mit einer Band der NVA Foto: privat

Mit der ABC-Band zog sie über die umliegenden Dörfer zwischen Meißen und Großenhain. Fünf Mark bekam die Amateursängerin pro Abend für ihre Auftritte in Tanzlokalen, Scheunen und auf Dorffesten. Sie hatte die gängigsten Schlager 50er Jahre in petto. Manchmal fuhr sie der Vater mit seinem Motorroller zu den Veranstaltungen und wartete. „Er saß dann ganz stolz hinten in einer Ecke“, erzählt Chris, „und wenn ich gesungen habe Papa, du bist so reizend, so schick und elegant, Papa, wenn ich nur wüßte, wo Mama dich einmal fand, strahlte er übers ganze Gesicht.“ Der Titel war ein Hit von Julia Axen.

„Ich hatte nie vor, Sängerin zu werden, aber das Schicksal hat mich da einfach so reingeschubst. Was ich dem Schicksal sehr danke“, zieht Chris ein kurzes Resümee. Sie wäre wohl die singende Gebrauchswerberin geblieben, hätte sie nicht einen Aufruf für die Talentshow „Herzklopfen kostenlos“ gesehen. Heinz Quermann hatte die Unterhaltungssendung 1958 ins Leben gerufen und suchte regelmäßig junge Nachwuchskünstler. Die Veranstaltung fand in Großenhain statt. „Ich wollte unbedingt da hin“, erzählt Chris. Allein traute sie sich aber nicht. Also fragte sie eine Freundin, ob sie mitkommen wolle. „Wir traten mit Winni, winni, wanna, wanna auf“, erinnert sich Chris. „Karin“, sage ich, „du warst mit Karin dort.“ Die Überraschung ist perfekt. „Woher weißt du das“, fragt Chris. Ich erzähle ihr, dass Karin ZSGL-Sekretärin der FDJ an meiner EOS in Kleinmachnow war.

Das Duo Chris & Karin klang nicht ganz harmonisch, aber Chris fiel auf. „Ich war gerade 19 geworden, als ein Telegramm von Perikles Fotopoulos kam.“ Sie hatte den bekannten griechischen Sänger schon im Radio gehört. Er suchte für sein Programm noch Sängerinnen und lud sie zum Vorsingen nach Berlin ein. „Ich hatte keine Ahnung, wie er auf mich gekommen ist, aber ich bin hingefahren.“ Sie wurde eine der drei „Ponys“, mit denen Perikles Fotopoulos ab 1963 durch das Land tourte. Bis dahin sang Chris noch weiter bei der ABC-Band, radelte einmal in der Woche 30 Kilometer zum Gesangsunterricht nach Dresden zu Herrn Poike. Er war Dozent an der Musikhochschule. Durch ihn kam sie zu Günter Hörig, dem Leiter der Dresdner Tanzsinfoniker. Er holte Chris 1962 als Sängerin in seine Swing- und Jazz-Bigband. „Ein phantastisches Orchester. Diese Zeit war für mich eine sehr gute Schule.“ Sie beginnt zu swingen: „Bei mir bist du scheen, please let me explain…“ Das geht ins Blut.

Ich mache an dieser Stelle mal einen Abstecher in die Geschichte des Liedes, weil ich das sehr wissenswert finde. Dieser weltweit populäre Song, mit dem die Andrew Sisters 1937 eine Goldene Schallplatte gewannen, hat eine traurige Geschichte. Er entstand 1932 als Duett für ein jiddisches Musical. Komponiert hatte die Melodie Sholom Secunda, ein russischer Kantor, der in die USA eingewandert war. Das Musical lief nur eine Spielzeit in einem jüdischen Theater im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Nach seiner Absetzung verkaufte der Komponist das Lied einem Verlag für 30 Dollar, die er sich mit dem TexterJacob Jacobs teilte. Das Musical verschwand in der Versenkung, das Lied nahm über das Radio einen Lauf um die Welt. Als die Nationalsozialisten den Ursprung des Erfolgsschlagers entdeckten, tilgten sie ihn aus den deutschsprachigen Radioprogrammen, die Platte verschwand vom Markt.

1963 zog Chris von Böhla nach Berlin. Perikles Fotopoulos hatte den Mädels seines „Pony“-Trios eine kleine Dachgeschosswohnung in Grünau besorgt. Chris war einundzwanzig und die Kindheit nun endgültig vorbei. Mit ihrem zweiten Auftritt bei „Herzklopfen kostenlos“ 1963, diesmal in der Fernsehsendung, wo Millionen Zuschauer die zierliche junge Frau mit der kessen Ausstrahlung sahen und hörten. Ihre Interpretation des Songs „Summertime“ aus dem Musical „Porgy & Bess“ hinterließ sie einen tiefen Eindruck. Unter anderem bei dem schon etwas bekannten Sänger Frank Schöbel. Ihr Kennenlernen wurde oft erzählt, ihre gemeinsamen Erfolge konnte die DDR-Nation miterleben. „Es kam etwas in Gang, was kein Manager so hätte planen können“, konstatiert Chris. Beruflich wie privat erlebte sie wundervolle Zeiten, doch, wie inzwischen hinlänglich bekannt, auch schmerzvolle. Ihr Leben war öffentlich geworden. Vieles wurde geschrieben und gesagt, vieles ist noch nicht erzählt. Ob das eine neue Geschichte wird, bleibt offen.

vier CDs produzieren und nahm bis heute acht neue Alben auf. Ganz aktuell ist ihre CD mit Liedern von Schubert, Brahms und Mozart. Mit eigenen Programmen tritt sie in Freizeitstätten auf und umrahmt Feste zu allen Jahreszeiten in ihrem Stadtbezirk und Seniorenheimen. „So lange ich die Kraft habe, die Zuhörer zu fangen, werde ich das tun.“ Und noch etwas will, muss sie tun: Die Bilder ihrer Reisen aus den Schubladen holen und ein Buch über ihr buntes, turbulentes Lebens schreiben.

vier CDs produzieren und nahm bis heute acht neue Alben auf. Ganz aktuell ist ihre CD mit Liedern von Schubert, Brahms und Mozart. Mit eigenen Programmen tritt sie in Freizeitstätten auf und umrahmt Feste zu allen Jahreszeiten in ihrem Stadtbezirk und Seniorenheimen. „So lange ich die Kraft habe, die Zuhörer zu fangen, werde ich das tun.“ Und noch etwas will, muss sie tun: Die Bilder ihrer Reisen aus den Schubladen holen und ein Buch über ihr buntes, turbulentes Lebens schreiben.