„Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können!“, sagte der kleine Prinz und lachte wieder. „Und wenn du dich getröstet hast (man tröstet sich immer)“, fuhr er fort, „wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. … Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen … Diese Nacht… weißt du… komm nicht! Es wird so aussehen, als wäre ich krank… ein bißchen, als stürbe ich. Das ist so. Komm nicht das anschauen…“

Es ist der traurigste Moment in Antoine de Saint-Exupérys Geschichte „Der kleine Prinz“. Das zauberhafte kleine Wesen und der gestrandete Pilot sitzen in dunkler Nacht im Wüstensand und nehmen Abschied voneinander. Mir trieb es Tränen in die Augen beim Lesen, und wie erst, als ich die Szene in Konrad Wolfs Verfilmung sah, mit Christel Bodenstein in der Titelrolle. Am 5. Dezember nun hat sich die Schauspielerin ins Universum verabschiedet. Ein Ort, an den sie geglaubt hat, an den sie seit Kindertagen ihre Träume und Wünsche schickte. Fast alle haben sich erfüllt. Nicht immer gleich, nicht immer auf glatten Wegen. Sie ist leise gegangen wie der kleine Prinz in Saint-Exupérys Erzählung.

Diese Rolle gehörte zu ihren geheimen Wünschen. Sie liebte die Erzählung über alles. „Ich bekam das Buch als junges Mädchen geschenkt. Ich war 17 und fühlte mich so eins mit dem kleinen Prinzen. Es wurde meine Bibel.“ Dass sie sie bekam, war der Unaufmerksamkeit ihres damaligen Mannes, des Regisseurs Konrad Wolf, geschuldet. Er hatte über der Arbeit ihren Geburtstag vergessen. Zu spät fiel es ihm ein. Aber weil damals sonntags – und der 13. Oktober 1965 war ein Sonntag – alle Geschäfte geschlossen hatten, war er sehr in der Bredouille. Zusammen mit dem Drehbuchautor Angel Wagenstein saß er an jenem Wochenende an dem Filmprojekt, und sie sannen über die Besetzung für die Figur des kleinen Prinzen nach. An seine Frau dachte Konrad Wolf nicht. Aus Prinzip. Der Regisseur hasste es nämlich, wenn Kollegen ihre Frauen mit Hauptrollen in ihren Filmen besetzten. Deshalb hat sich Christel Bodenstein auch tunlichst verkniffen, ihn darum zu bitten.

Dabei hätte es ihm ins Auge springen müssen, dass die zierliche, kindlich wirkende Schauspielerin wie geschaffen war für die Rolle. In seiner Not, und mit dem Rat seines Freundes Angel Wagenstein im Rücken, ließ er Prinzipien Prinzipien sein. Christel Bodenstein mochte es nicht glauben, als ihr Mann am Morgen ihres 27. Geburtagstages sagte: „Ich weiß, dass du dir die Rolle gewünscht hast. Sie ist mein Geburtstagsgeschenk für dich.“ Es war das einzige Mal, dass das Ehepaar für einen Film zusammen gearbeitet hat. Über all die Jahrzehnte behielt Christel Bodenstein die Dreharbeiten als einen besonderen Höhepunkt in ihrem Herzen. „Es war eine sehr schöne Arbeit mit großartigen DDR-Schauspielern“, erinnerte sie sich in unserem Gespräch.

Bedauerlicherweise schlummerte der Film dann 50 Jahre im Archiv. Das DDR-Fernsehen wollte ihn ursprünglich zur Eröffnung seines Farbprogramms am 3. Oktober 1969 ausstrahlen, doch es war versäumt worden, sich bei Antione de Saint-Exépurys Buchverlag Éditions Gallimard die Verfilmungsrechte zu sichern. Die Uraufführung erfolgte am Pfingstsonntag 1972, ohne größere Vorankündigung im 2. Programm des DFF. Es war eine einmalige, illegale Ausstrahlung. Die DDR gab es nicht mehr, das Adlershofer Fernsehen war längst abgewickelt, als der zauberhafte DEFA-Streifen ab 2014 ganz legal gezeigt werden durfte. Nach 70 Jahren waren die Autorenrechte erloschen. Die englischsprachige Erstausgabe des Kunstmärchens war im April 1943 in New York erschienen, wo Saint-Exupéry im Exil lebte, und zeitgleich auf französisch im Verlag Éditions Gallimard. Der DEFA-Film wurde aufwendig digital restauriert und erlebte seine große Premiere auf dem 1. Internationalen Märchenfilmfestival 2017 in Annaberg-Buchholz. Für Christel Bodenstein war das einer der glücklichsten Momente in ihrem Leben.

Die Schauspielerin dachte viel über ihr Leben nach. Über das Altern zum Beispiel. Als ich sie 2018 fragte, wie sich das anfühlt, mit 80 die letzten Dekaden seines Daseins anzutreten, nahm sie einen tiefen Zug aus der Zigarette – sie rauchte viel und gern – blinzelte in die Septembersonne und sagte: „Es ist furchtbar! Die 65 und die 70 konnte ich gut aushalten. Aber jetzt begreife ich, was alt werden bedeutet. Es wird nichts mehr besser. Und davor fürchte ich mich.“ Rau und dunkel war der Klang ihrer Stimme. Die Lieblichkeit der Prinzessin aus dem Märchenfilm „Das singende, klingende Bäumchen“, der sie 1957 berühmt und wohl für alle Zeiten unvergessen gemacht hat, ist lange Vergangenheit. Auch Prinzessinnen bleiben nicht ewig jung und schön, pflegte sie zu antworten, wenn kleine Mädchen ihre Mütter ungläubig fragten: „Ist das wirklich die Prinzessin?“ Sie haderte nicht damit. Und auch nicht damit, dass sie seit der Kinopremiere stets und ständig über diese Rolle identifiziert wurde. „Es ist doch schön, wenn die Kinder diese Erinnerung mit in ihr Erwachsenenleben nehmen und die Freude an dem Märchen weitergeben. Warum sollte mich das traurig machen? Im Gegenteil.“

Es war unser letztes großes Interview, eine kleine Retropsektive ihres Lebens. Sie trug einen weißen Leinenanzug, den sie extra für die Fotoaufnahmen an gezogen hatte, und hatte ihr einnehmendes Lächeln im Gesicht. Wir saßen wieder einmal in ihrem Garten auf der kleinen Insel zwischen der Gabelung des Oranienburger und Oder-Havel-Kanals bei Borgsdorf. Es fiel ihr damals schon etwas schwer, aufzustehen. Sie nahm starke Tabletten, wenn die Schmerzen zu heftig wurden. Die Wirbelsäule war kaputt vom Tanzen in ihren jungen Jahren. „Wann immer ich über mein Leben nachdenke, komme ich am Ende zu dem Schluss, ich bin ein Glückskind“, resümierte sie damals. Nur an ihre Kindheit in Müchen, wo sie 1938 zur Welt gekommen war, hatte sie keine guten Erinnerungen.

Mitte der 30er Jahre waren ihre Eltern von Erfurt in die bayerische Metropole gezogen. Wilhelm Bodenstein hatte als Kaufmann eine Anstellung in einer großen Sämerei bekommen. „Wir lebten in Waldtrudering in einem kleinen Holzhaus mit einem Rundumbalkon, einem Garten und einem Waschhaus, in dem meine Mutter für andere Leute wusch“, erinnerte sich Christel Bodenstein. Dann brach der Krieg aus und Wilhelm Bodenstein musste an die Front. Eine Zeit, die sich mit Hunger und Sirenengeheul bei Fliegeralarm in ihr kindliches Bewusstsein eingeprägt hatte. Sie war sieben, als der Vater aus der Gefangenschaft zurückkehrte. Ein Mann, der hart und streng war und gern watschte. Christel Bodenstein konnte sich nicht erinnern, dass er sie oder ihre Schwester Eva mal liebevoll in den Arm genommen hätte. Der Krieg hatte das Ehepaar entfremdet. Nach der Scheidung zog die Mutter im September 1949, kurz vor der Gründung der DDR, mit ihrer Tochter Christel zu ihrem Bruder nach Leipzig. Die ältere, Eva, blieb beim Vater. Die Mädchen verloren sich aus den Augen. „Meine Mutter hatte sich gerade noch rechtzeitig entschieden. Ich weiß nicht, was im Westen aus mir geworden wäre. Mit Sicherheit keine Märchenprinzessin“, rekapitulierte die Schauspielerin.

In Leipzig begann ein vollkommen anderes Leben für die Elfjährige. Sächsisch war für sie eine Fremdsprache, Bayerisch für die anderen. Die Eingewöhnung gelang mit Mühen. In der Schule sprachen zum Glück alle Hochdeutsch. Zeitlebens verbanden sich mit ihrer Leipziger Schulzeit die großen Pausen. Sie waren das Schönste für das Kriegskind, das so oft Hunger gelitten hatte. „Da gab es für alle ein Brötchen und einen halben Liter Milch“, schwärmte sie. Noch nach Jahrzehnten war es so, dass sie essen musste, sobald ein Hungergefühl aufkam. Egal, ob es mitten in der Nacht war oder ob gerade gedreht wurde. Der Regisseur musste unterbrechen, bis zu etwas gegessen hatte. Eine Phobie, gegen die sie nicht ankam.

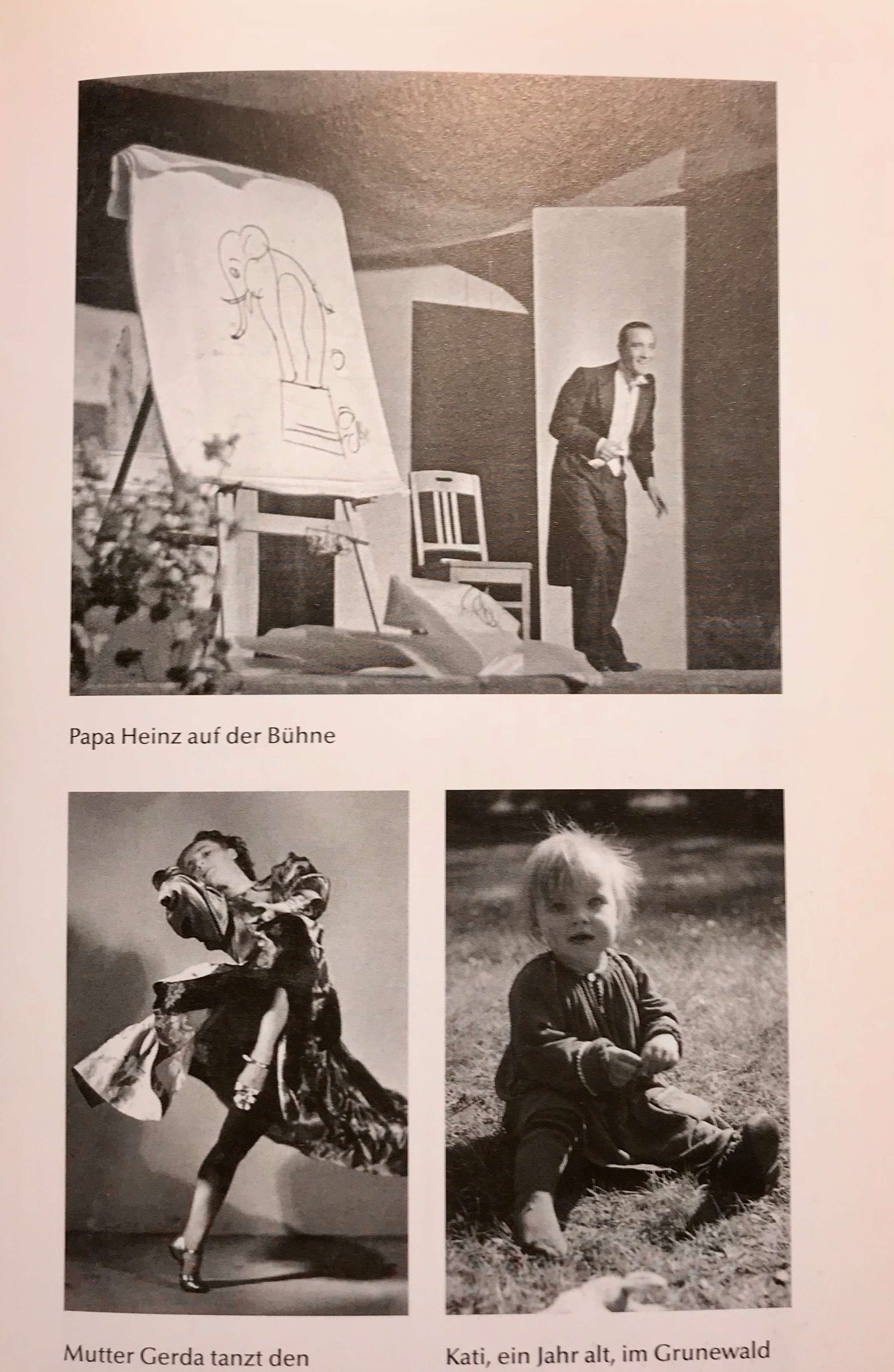

In Leipzig begann sich auch ihre Zukunft abzuzeichnen. Eines Tages sah die Elfjährige das Plakat von einer jungen französischen Ballerina, das in ihr den Wunsch weckte, selbst so tanzen zu können. Private Ballettstunden konnte Erna Bodenstein nicht lange finanzieren. Christel bewarb sich beim Tanz- und Gesangsensemble der „Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ und wurde aufgenommen. Sie hatte von ihrem Vater die innere Stärke mitbekommen, aus der Erde zu stemmen, was sie vorgenommen hatte. Nichts konnte sie abhalten, ihrem Ziel nachzugehen.

Nach ihrem Schulabschluss begann die 14jährige eine Ausbildung an der Leipziger Ballettschule und bekam 1955 ihr erstes – und letztes – Engagement am Landestheater Halle. Denn in jenem Sommer lenkte die Begegnung mit dem DEFA-Regisseur und Direktor der Filmhochschule Babelsberg Kurt Maetzig ihren Weg vor die Kamera. Er sah sie am Strand von Ahlbeck und lud sie spontan zu Probeaufnahmen nach Babelsberg ein. Er suchte eine Darstellerin für die Rolle der Annegret in seiner zeitgenössische Filmerzählung „Schlösser und Katen“. Splitternackt musste die 17jährige eine Liebesszene spielen. Es war schon gewagt, was Prof. Maetzig ihr zugemutet habe, fand sie Jahrzehnte später. Doch mit ihrer kindlich-mädchenhaften Erscheinung war sie zu jung für die Figur, die am Ende des Films 70 ist. Zu sehen in der Rolle ist die Schauspielerin Karla Runkehl.

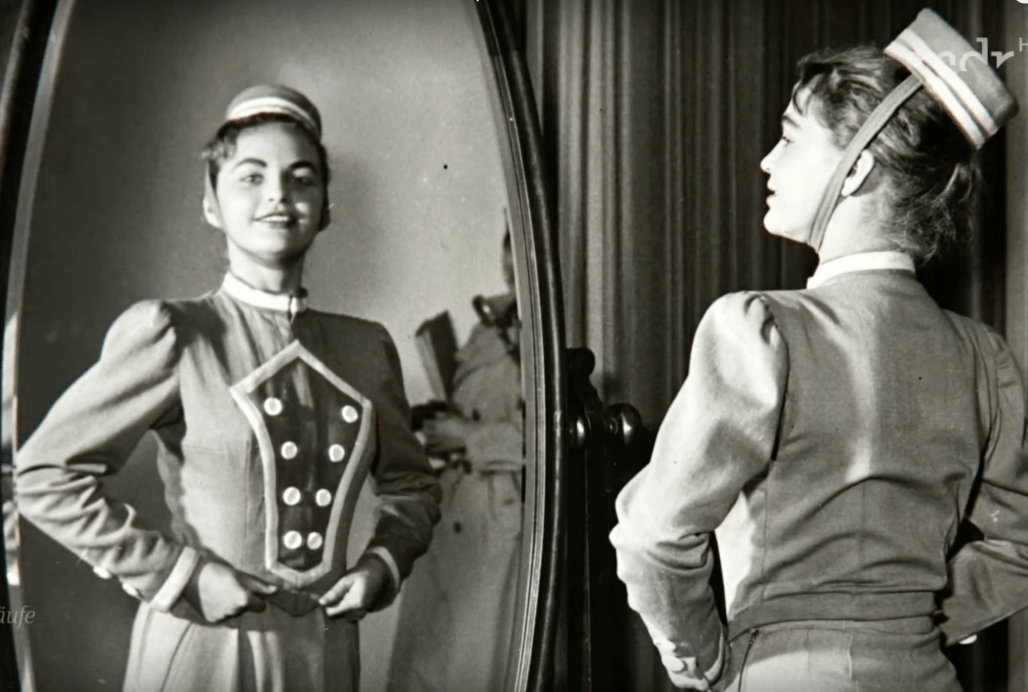

Die Probeaufnahmen brachten ihr noch 1956 zwei andere schöne Rollen ein. Regisseur Slatan Dudow ließ sie in seiner Filmkomödie „Der Hauptmann von Köln“ an der Seite von Rolf Ludwig und Erwin Geschonneck agieren. Parallel drehte sie unter der Regie von Helmut Spieß als Tochter des Schlossgärtners den Märchenfilm „Das tapfere Schneiderlein“. Es wurde ihr Debütfilm. Zwischendurch tanzte noch einige kleine Rollen am Theater in Halle. „Ich schwebte wie auf Wolken. Es war so aufregend. Nach der Vorstellung brachte mich ein DEFA-Auto von Halle ins Studio nach Babelsberg. Ich drehte und wurde wieder nach Halle zurückgefahren. Der zauberhafte Fahrer hatte mir auf dem Rücksitz ein Bett gebaut und versorgte mich mit Obst und Brötchen“, erinnerte sie sich an diese Zeit. Am Ende der Saison verabschiedete sich Christel Bodenstein von ihrem Traum, eine große Ballerina zu werden, und begann ihr Schauspielstudium an der Babelsberger Filmhochschule. Sie hielt sich an Kurt Maetzigs Rat, dass selbst ein Naturtalent Handwerkszeug braucht.

Ihre DEFA-Zeit empfand die Schauspielerin als ihre allerglücklichste. „Ich hatte ein schönes Alter, habe mit 22 Jahren mein Kind geboren. Das DEFA-Studio war mein eigentliches Zuhause.“ Gleich nach Ende ihres Studiums 1959 hatte sie einen Vertrag als Mitglied des Schauspieler-Ensembles der DEFA bekommen. Was an sich schon ein Traum war, fest in die europaweit bedeutendste Filmfabrik eingebunden zu sein.

Sie spielte im selben Jahr in dem Fernsehspiel „Wenn die Nacht kein Ende nimmt“ eine 17jährige Waise, die in Westdeutschland lebt und in einer Bar an einen Zuhälter gerät. Doris träumt von einem besseren Leben und macht Karriere als Prostituierte. Das ist aber nicht ihr Lebensplan. Es gelingt ihr, dem Rotlichtmilieu zu entfliehen. In Österreich findet sie eine Anstellung als Kindermädchen, doch ihre Vergangenheit holt sie ein… Der Film wurde als nicht jugendfrei eingestuft. Nach seiner Erstaustrahlung am 21. Februar 1959 im 2. Programm des DFF wurde er auf vielfachen Zuschauerwunsch im August 1959 erneut gesendet.

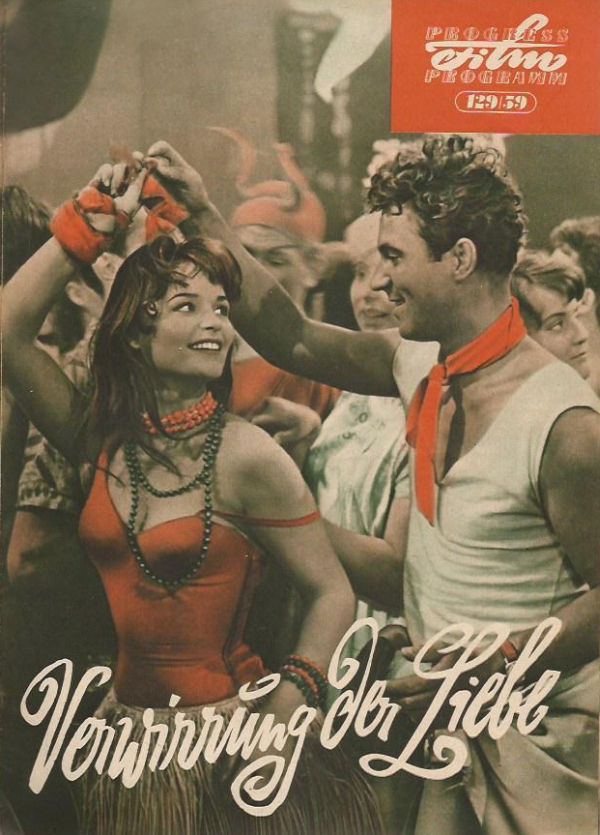

Für die DEFA stand sie in vielen unterschiedlichen Filmen vor der Kamera. Den Märchen folgten Kriminalfilme wie „Tatort Berlin“ ( Regie Hans-Joachim Kunert) oder der Fernsehfünfteiler „Die Spur führt in den 7. Himmel“ (Regie Rudi Kurz). Sie wirkte in Komödien und Unterhaltungsfilmen mit wie „Maibowle“ (1959) und die Fortsetzung „Silvesterpunsch“ (1960), beide von Regisseur Günter Reisch gedreht, oder „Revue um Mitternacht“. Ein Musikfilm von Regisseur Gottfried Kolditz, in dem sie mit Manfred Krug sang und tanzte. 1961 spielte sie in einer Art Possenfilm des Italieners Glaucco Pellegrini über Carlo Goldoni die Tochter des italienischen Komödiendichters und Liberettisten. „Italienisches Capriccio“ wurde auf dem Westfilmmaterial Agfa-Color gedreht und war einer der teuersten und aufwendigsten Kostümfilme der DEFA. Mit mehr als 1000 Mitwirkenden entstand er ausschließlich auf dem Geländes des Filmstudios Babelsberg.

Unter der Regie von Hans-Dieter Mäde, dem späteren DEFA-Generaldirektor, gastierte sie 1960/61 am Maxim-Gorki-Theater in der Komödie „Und das am Heiligabend!“. Ein heiteres, gesellschaftskritisches Stück des tschechischen Autors Vratislav Blažek. Hanka – Christel Bodenstein – bringt am Heiligabend ihren Freund Thomas mit, von dem sie ein Kind erwartet. Ihr Vater, Betriebsdirektor Nowak, fällt aus allen Wolken, zumal dieser junge Mann eine negative Einstellung zur sozialistischen Gesellschaftsordnung offenbart. Ihre Auseinandersetzung wird so heftig, dass Hankas Vater – Albert Hetterle – wutentbrannt die Wohnung verlässt. Des Pudels Kern ist, dass Thomas die hohen Wertmaßstäbe, die ihm sein Vater beibrachte, im Leben nicht bestätigt findet. Trotzig kehrt er sich ab, statt aktiv an der Verbesserung der Gesellschaft mitzuwirken. Das Ende mit Augenzwinkern: Thomas wird in die Familie aufgenommen, denn Vater Nowak wird ihn schon „hinkriegen“.

Die 60er Jahre waren die arbeitsreichsten und erfolgreichsten der jungen Schauspielerin, die in vielen Hauptrollen besetzt war. In ihrer Vita finden sich Literaturverfilmungen wie Gotthold Ephraim Lessings Lustspiel „Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück“ (1962) und William Shakespeares Stück „Viel Lärm um nichts“(1964), beide von Regisseur Martin Hellberg. Als Kammerjungfer der vermögenden Minna von Barnhelm – eine wunderbare Marita Böhme – zeigt Christel Bodenstein neben Manfred Krug und den großartigen Charakterdarstellern Herwart Grosse und Otto Mellies ihr Talent im komödiantischen Fach. Die Filme gehörten zum Repertoire der Testsendungen, die das DDR-Fernsehen seinerzeit zwischen halb zwei und drei Uhr ausstrahlte. In meiner Schulzeit mein privates „Pflichtfach“. Wenn Christel Bodenstein über ihre Karriere sprach, bedauerte sie, im Fach der Unterhaltungsfilme als „jugendlichen Liebhaberin, in wenig anspruchsvollen Frauenrollen und fröhlichen Mägdelein“ festgesessen zu haben. Es sei ihr nicht gelungen, nach vielen heiteren Filmen ins ernste Fach einzusteigen.

Eine Ausnahme gab es allerdings. Das war die Rolle der Grit in dem Gegenwartsfilm „Beschreibung eines Sommers“, der nach der Romanvorlage von Karl-Heinz Jacobs entstand. Christel Bodenstein hatte sich sofort nach Erscheinen das Buch besorgt und die Figur der Grit sofort für sich vereinnahmt. Es ist eine Liebesgeschichte auf einer Großbaustelle, eingebettet in die Probleme, die es Anfang der 60er Jahre beim Aufbau der DDR gab. Zwischen der hübschen, aber verheirateten FDJ-Sekretärin Grit und dem Bauingenieur Tom entspinnt sich eine Liebesaffäre. Er ist ein Frauenheld, arrogant gegenüber den ungelernten Bauarbeitern, die als Freiwillige an der Realisierung des Großprojektes mithelfen. Grit will ihn bekehren. Auf Dauer können die beiden ihr Verhältnis nicht geheimhalten, und sie gerät in Konflikt mit der Partei.

Im Sommer 1962 begannen die Dreharbeiten auf dem Geländer des Erdölverabeitungswerkes Schwedt, das sich im Aufbau befand. Christel Bodenstein schaffte es, nicht zuletzt mit Hilfe von Manfred Krug, Ralf Kirsten zu überzeugen, dass nur sie diese Rolle spielen kann. Der Preis dafür: Sie musste sich ihre langen Haare abschneiden lassen. Grit sollte kurze Haare haben. Und dabei beließ es die Schauspielerin dann auch privat. Über die Dreharbeiten schwärmte sie: „Wir lebten genauso romantisch wie es auf der Baustelle war. Während der Dreharbeiten wohnten wir in einem Bahnhofshotel in Eberswalde, das zum Abriss freigegeben war. Unsere Bettenn standen auf Ziegelsteinen, die Nachttische wackelten. Unser Leben spielte sich in der Gemeinschaft ab. So etwas habe ich danach nicht mehr erlebt.“ Der Film wurde am 15. Januar 1963 als Beitrag zu VI. Parteitag der SED im Berliner Colosseum uraufgeführt. Der Roman erlebte von 1961 bis 2008 17 Auflagen mit 550.000 verkauften Exemplaren.

Das Jugendmagazin „Neues Leben“ kürte die Schauspielerin 1960 zur beliebtesten Schauspielerin der DDR. Ein Schicksaljahr, denn auf der DEFA-Filmwoche in Helsinki lernte sie den Regisseur Konrad Wolf kennen. Beim gemütlichen Zusammensein mit den finnischen Kollegen, sie hatten zum Krebsessen mit anschließendem Tanz eingeladen, verliebten sie sich ineinander. Im September 1961 kam ihr Sohn Mirko zur Welt. Einen Tag vor Weihnachten 1962 heirateten sie. Christel Bodensteins Traum von einem engen Familienleben ging am Ende aber nicht auf. Konrad Wolf hatte zu wenig Zeit für sie und den Sohn. „Ich habe gedreht, mich um den Alltag und unseren Sohn gekümmert. Ohne die Hilfe meiner Mutter wäre mein Beruf auf der Strecke geblieben.“ 1978 wurde die Ehe geschieden.

In ihrer beruflichen Karriere hat Christel Bodenstein 1973 einen Schnitt gemacht. Sie verließ das DEFA-Ensemble. Rollenangebote wie in dem künstlerisch unbeholfenen Kostümfilm „Aus dem Leben eines Taugenichts“ und dem Filmmusical „Nicht schummeln, Lielbing!“ befriedigten sie nicht mehr. Sie kaufte sich eine Gitarre und nahm ein Jahr intensiv Unterricht. 1974 erwarb sie den Berufsausweis für Bühnenkünstler. Mit dem bekannten Feuilletonisten Hans-Georg Stengel tourte sie zwei Jahre durch Land. Da ihr Sohn erst 14 Jahre alt war, entstand ein Problem, aus dem heraus sich 1976 die Gründung der Kleinen literarisch-musikalischen Bühne ( ab 1978 „Das Ei“) im Friedrichstadtpalast ergab.

In jenem Jahr 1976 begegneten sich Christel Bodenstein und Hasso von Lenski bei einer Probe an der Berliner Volksbühne, ohne zu ahnen, dass sich ihre Wege ein Jahr später wieder kreuzen würden und von da gemeinsam verlaufen sollten. Für beide gab dieses neuerliche Zusammentreffen 1977 den Anstoß, die lange fällig Trennung von ihren Ehepartnern anzugehen. Beide wurde 1979 geschieden und fingen ihr gemeinsames Leben im wahrsten Sinne des Wortes mit Nichts an. Freunde nahmen sie auf, bis sie ihre kleine Wohnung im Plänterwald bekamen. Ein Trauring war den beiden nicht wichtig, nur das Beieinandersein. Geheiratet haben sie erst im Juli 1992, als die bundesdeutschen Gesetze, die nun galten, für viele Belange den Trauschein verlangten. Der Untergang der DDR tat ihnen weh. Sie lebten am selben Ort, doch wohl fühlten sie sich in der neuen, wenig menschenfreundlichen Gesellschaftsordnung nicht.

Mit dem Schauspieler und Dramaturgen hatte nicht nur Christel Bodensteins neues privates Glück begonnen. 1976 fing für sie auch eine neue Karriere an. Mit Hasso von Lenski veranstaltete sie gut besuchte musikalisch-literarische Abende im „Das Ei“. Er inszenierte, sie sang und spielte. Die Ideen plumpsten nur so aus ihr heraus. In dem Stück „Was soll das Theater?“ stand sie das erste Mal als Clown auf der Bühne, was sie sich sehr oft gewünscht hatte. 1989 verlor sie nach einem Zerwürfnis mit dem neuen Theaterleiter ihr Engagement, der Friedrichstadtpalast bot ihre eine Regieassistenz in der „Kleinen Revue“ an. Aus Liebe und Solidarität kündigte Hasso von Lenski seinen Dramaturgenvertrag bei der Kleinen Bühne und wurde Marketing-Chef im Friedrichstadtpalast.

Es fühlte sich schmerzvoll für Christel Bodenstein an, von unten auf die Bühne zu schauen. Doch bald konnte sie ihre eigenen Idenn umsetzen. Sie entwickelte den musikalisch-literarischen Abend „Claire“ und inszenierte mit großem Erfolg die Revue „Sommernachtstäume“. Vor der Kamera stand sie in den 80er und 90er Jahren wenig. 1989 hatte sie eine Nebenrolle in Hermann Zschoches Jugendfilm „Grüne Hochzeit“ und 1990 spielte sie eine Journalistin in dem zweiteiligen Polit-Thriller „Die Kaltenbachpapiere“. Als die Kleine Revue 1997 geschlossen wurde – später zog der Quatsch-Comedy in die Räumlichkeiten ein – gab Christel Bodenstein Sprecherkindern Schauspielunterricht. 1998 übernahm sie einen Teil der Regiearbeit für die Kinderrevue „Hänsel und Gretel“ im Friedrichstadtpalast

Mit sechzig fand sie, sei es an der Zeit, nur noch das zu tun, was ihr Spaß macht. Die Gesundheit zu schonen, in die Ausruhphase zu gehen. Ihr kleines Grundstück am Kanal in Borgsdorf mit der Datsche drauf, war genau das Richtige, die schöne Zeit des Jahres von Mai bis Oktober dort zu verbringen. Von 1995 bis 2003 lud sie ehemalige Kollegen und Kolleginnen zu Talkshows ins „Café Nass“ ein. Ein Tanzstudio mit Café in Berlin -Johannisthal, das ihre Freundin Birgitta Nass, ehemals Tänzerin und Choreographin am Friedrichstadtpalast, gegründet hatte. 2006 veröffentlichte Christel Bodenstein ein Bildertagebuch aus ihrem Leben „Einmal Prinzessin, immer Prinzessin“, mit dem sie auf Lesereise ging. Hasso von Lenski lieferte die optische Untermalung. In Christel steckten nicht nur die künstlerischen Gene ihres Großvaters, Musiker und Geiger am Erfurter Stadttheater, auch die ihres Vaters, der wunderbar malen und basteln konnte. Irgendwann entdeckte sie das Modellieren mit Knetmasse für sich als Ausgleichsgymnastik für den Kopf. Ganze Galerien von Figuren und Bilder hat sie geschaffen. „Wenn sie fummelt, ist sie weit weg. Hört und sieht nichts“, erzählte Hasso von Lenski.

In ihrem Buch findet sich das Bild des „Mädchens in Bordeaus“. Es entstand aus der Not heraus. Wie einst Konrad Wolf kein Geburtstagsgeschenk für sie hatte, hatte auch sie einmal keins für ihren Mann Hasso. Eine Kunstpostkarte mit einem kleinen Gemälde von Albert Ebert, „Akt vor rotem Hocker“ fiel ihr in die Hände. Es brachte sie auf die Idee für ein Geschenk, dass die Zeit überdauert, da sein wird, wenn sie es nicht mehr ist. So entstand die kleine Plastik „Mädchen in Bordeaux“. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn Mirko Wolf, Trickfilmzeichner und Buchillustrator, hat sie das Memo- und Theaterspiel „Das singende, klingende Bäumchen“ für Kinder und Erwachsene entwickelt, zu dem sie die Figuren schuf.

Vor vier Jahren haben sich Christel Bodenstein und Hasso von Lenski von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Familie und eine Nachbarin kümmerten sich um die beiden. Wir hatten in den vergangen Jahren nur noch übers Handy Kontakt. Kurze Nachrichten, kurze Gespräche. Ein Besuch war für beide zu anstrengend geworden. Anfang August kam die Schauspielerin wegen eines Nierenversagens ins Krankenhaus. In ihre Wohnung im Plänterwald konnte sie danach nicht zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann, der auch sehr krank ist, zog sie ins Domicil Baumschulenweg. Christel Bodenstein, die inzwischen unter unerträglichen Schmerzen litt, konnte so ihre letzten Lebensmonate noch in Würde und gemeinsam mit ihrem Mann verbringen. Am Abend des 5. Dezember schlief die Schauspielerin ein. Sie waren bis zum Schluss zusammen, wie sie es sich versprochen hatten. „Ein trauriger Hasso bleibt zurück“, schrieb mir ihr Mann in einer kurzen Nachricht zwei Tage später. Auf dem Friedhof in Grünau, neben ihrer Mutter, wird die Schauspielerin im Februar ihre letzte Ruhestätte finden.

Es gibt Ausnahmen wie

Es gibt Ausnahmen wie

Für Gerhard Klein war die gebürtige Berlinerin aus Bernburg eine Notbesetzung. Aber wie das manchmal so ist. Er drehte mit ihr einen der gelungensten DEFA-Filme. Mit ihrer Unbekümmertheit, Frische und Natürlichkeit bescherte das Mädchen mit dem Babyspeck dem Film einen Riesenerfolg. Allerdings blieben ihre ersten Fotos in den Zeitungen namenlos. Klein hatte ein Problem mit ihrem Familiennamen: Rammelt. Die Werbeplakate würden zur Lachnummer, wenn über den Fotos der Hauptdarsteller stünde: Thein – Rammelt – Pape. Sie sollte sich einen anderen Namen suchen. „Mir fiel nur Bürger ein, so hieß meine Großmutter Käthe. Und da sie Malerin war, also Künstlerin, passt das, dachte ich mir.“

Für Gerhard Klein war die gebürtige Berlinerin aus Bernburg eine Notbesetzung. Aber wie das manchmal so ist. Er drehte mit ihr einen der gelungensten DEFA-Filme. Mit ihrer Unbekümmertheit, Frische und Natürlichkeit bescherte das Mädchen mit dem Babyspeck dem Film einen Riesenerfolg. Allerdings blieben ihre ersten Fotos in den Zeitungen namenlos. Klein hatte ein Problem mit ihrem Familiennamen: Rammelt. Die Werbeplakate würden zur Lachnummer, wenn über den Fotos der Hauptdarsteller stünde: Thein – Rammelt – Pape. Sie sollte sich einen anderen Namen suchen. „Mir fiel nur Bürger ein, so hieß meine Großmutter Käthe. Und da sie Malerin war, also Künstlerin, passt das, dachte ich mir.“