„Alte Leute konnte ich noch nie leiden, und jetzt bin ich selbst alt…“ Sie hatte das stolze Alter von 92 Jahren, sechs Monaten und einem Tag erreicht, als sie in der dritten Morgenstunde des 2. Dezembers 2016 einschlief. Für immer. Fast fünf Jahrzehnte hat Gisela May weltweit Triumphe gefeiert mit Chansons und Liedern von Bertolt Brecht, Kurt Weill, Hanns Eisler, von Kurt Tucholsky und Erich Kästner. Sie sang Jaques Brel und Mikis Theodorakis. Sie trat in ganz Europa auf, gastierte mehrfach in Australien, den USA. Sie war die Grand Dame des politischen Liedes, gab Konzerte in der Carnegie Hall, brillierte an der Mailänder Scala. Ihr Zuhause aber das Berliner Ensembles. Sie war nach Lotte Lenya – der Frau von Kurt Weill – und Helene Weigel – Brechts Ehefrau – die „Königin des Brecht-Theaters“ wie es BE-Intendant Claus Peymann formulierte. Nun war die Lebensuhr der großen Gisela May abgelaufen.

Ich habe die Künstlerin zweimal zum Interview getroffen. Das erste Mal 2004, zu ihrem 80. Geburtstag. Den feierte sie mit ihrem Kurt-Weill-Programm auf der Bühne. Den Eingangssatz sagte sie vor anderthalb Jahren zu mir. „Trotzdem gehöre ich auf die Bühne!“, fügte sie dann lächelnd hinzu. Einen Moment hatte mich die Festigkeit, mit der sie das von sich gab, sprachlos gemacht. Was war das? Trotz? Trauer? Oder einfach das Fazit ihres 91-jährigen Lebens, dass es für sie nie etwas anderes als den Beruf gab? Den sie nie hätte lassen können, selbst wenn ein Mann sie auf Händen trüge. „Die Bühne ist der Hauptgrund meiner Existenz. Das hat sich so ergeben, aber ich weiß nicht, wo es noch hingeht.“

Wir saßen uns in der Besucherecke eines Pflegeheims gegenüber. Sie hat ihre Selbständigkeit, die eng verbunden war mit der eigenen Wohnung an der Friedrichstraße, aufgeben müssen. Nicht mit Freude, doch mit der Einsicht in die Gebrechlichkeit, die sich eingestellt hatte. „Ich bin nicht in der Lage, die Hürden des Alltags, die Realitäten, die auf mich zukommen, zu meistern. Mein Augenlicht ist so schlecht, dass ich kaum noch etwas erkenne. (Pause) In so etwas möchte man nicht hineingezogen werden, sitzt aber plötzlich mittendrin im eigenen Dilemma. Da haben dann andere ein Mitspracherecht. Aber das ist noch nicht das Ende!“ Freunde waren an ihrer Seite, auf die sich verlassen konnte, die aufpassten, dass ihr nichts geschieht.

Gisela May war nie groß, aber von guter Statur. Nun wirkte sie zerbrechlich. Ihren Humor haben ihr die Umstände nicht nehmen können. „Es ist absolut amüsant. Ja! Weil ich voll da bin, aber doch wiederum zurücktreten muss. Die Unmittelbarkeit, auf die man nicht vorbereitet ist und dann doch vorbereitet wird, die mein Leben darstellt, wird täglich neu gelebt. Ich bin ein Mensch, der in der Gegenwart lebt, in der sich Vergangenheit und Zukunft treffen“, reflektierte sie. Es erstaunte mich, mit welcher Klarheit und philosophischer Tiefe sie mit 91 Jahren ihr Leben erfasste. Intelligent, klug, inspirierend. Sie war immer noch die anspruchsvolle Gesprächspartnerin. Es war ihr immer wichtig, dass ein Zusammentreffen mit anderen Menschen auf intellektueller Ebene ablief. Daran hatte sie Freude, solche Gespräche liebte sie. Das angesprochene Ende – mit dem sie sich nie auseinandergesetzt hat – war ihr „scheißegal“.

Wer sie kannte, wird über den Jargon schmunzeln. Berliner Schnauze. Die hatte sie sich angeeignet in den vielen Jahren seit sie 1951 hierher kam, um Brecht zu spielen. Worauf sie aber noch bis 1962 warten musste. Davor lagen zunächst zehn Jahre harter Arbeit am Deutschen Theater, das damals von Wolfgang Langhoff geleitet wurde. Ein grandioser Schauspieler und Regisseur. Die May war eine strenge Arbeiterin, energisch, fordernd, bewundernswert diszipliniert, wenn es darum ging, eine Rolle, ein Lied bühnenreif zu machen. Es ging dabei nie verbissen zu. Freunde und Kollegen liebten ihren Charme, ihren Witz, ihre Wärme. Und ihre Direktheit, mit der sie bei der Arbeit inspirierte, aber ein Interview schon ins Stocken bringen konnte.

Für uns, in der DDR aufgewachsene Theater- und Musikbegeisterte, war Gisela May ein Muss. Jeder besaß wenigstens eine Schallplatte von ihr. Ich habe sie 1966 in Brechts „Dreigroschenoper“ im Berliner Ensemble erlebt. Ein Theaterabend, bei dem mir nicht in den Sinn kam, dass mir Gisela May in einem Interview einmal gegenübersitzen und erzählen würde, dass diese Brecht/Weill-Songs sie auf ihren Weg gebracht haben. Ihr Vater, Ferdinand May, war Schriftsteller. Er führte seine Tochter zunächst durch seine Literatur an Brecht heran. Gerade mal zwölf Jahre, dudelte sie die Platten mit Liedern der „Dreigroschenoper“ rauf und runter, trällerte den Mackie-Messer-Song wie einen Schlager. „Ganz besonders aber mochte ich Surabaya-Johnny.“ Sie lauschte damals auch schon Liedern von Ernst Busch, der wegen seiner kommunistischen Gesinnung von den Nazis verfolgt wurde. „Seine Schallplatten gehörten zum kostbaren geheimen Besitz meiner Eltern, nicht ungefährlich im Nazi-Reich.“

Für uns, in der DDR aufgewachsene Theater- und Musikbegeisterte, war Gisela May ein Muss. Jeder besaß wenigstens eine Schallplatte von ihr. Ich habe sie 1966 in Brechts „Dreigroschenoper“ im Berliner Ensemble erlebt. Ein Theaterabend, bei dem mir nicht in den Sinn kam, dass mir Gisela May in einem Interview einmal gegenübersitzen und erzählen würde, dass diese Brecht/Weill-Songs sie auf ihren Weg gebracht haben. Ihr Vater, Ferdinand May, war Schriftsteller. Er führte seine Tochter zunächst durch seine Literatur an Brecht heran. Gerade mal zwölf Jahre, dudelte sie die Platten mit Liedern der „Dreigroschenoper“ rauf und runter, trällerte den Mackie-Messer-Song wie einen Schlager. „Ganz besonders aber mochte ich Surabaya-Johnny.“ Sie lauschte damals auch schon Liedern von Ernst Busch, der wegen seiner kommunistischen Gesinnung von den Nazis verfolgt wurde. „Seine Schallplatten gehörten zum kostbaren geheimen Besitz meiner Eltern, nicht ungefährlich im Nazi-Reich.“

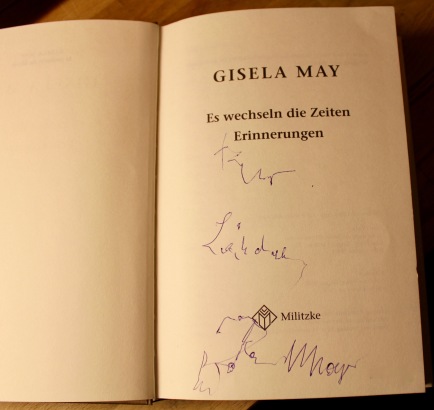

Sie wuchs in einem politisch links positionierten Elternhaus auf. Das legte bei der 1924 geborenen Gisela den Grundstein für ihre politische Orientierung. In ihren humorvoll, offen und ehrlich erzählten Erinnerungen „Es wechseln die Zeiten“ (Militzke Verlag 2002) erklärte sie im Interview mit Günter Gaus: „Meine Grunderlebnisse sind der Krieg, die Nazi-Zeit, der Verlust meines Bruders, der in diesem Krieg geblieben ist, das Hungern, die Trümmer. Dieses Grauen sitzt so tief in mir und meiner Generation, dass ich das nicht abschütteln kann. Wir wollten eine echte Alternative zu diesem kapitalistischen System, das ja zu Hitler geführt hat. Die Kommunisten waren die einzigen, die gesagt haben: Hitler bedeutet Krieg…“

Für Gisela May gab es nie einen Zweifel, dass sie als Künstlerin auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft hat. Politisches Bewusstsein gehörte für sie zu ihrer Arbeit. Sie vertrat, wie Brecht, eine humanistische Weltsicht. Ob als Diseuse oder Schauspielerin – sie hat von der Bühne herunter versucht, etwas zu vermitteln an Menschlichkeit, an Verständnis. Sie war zu einer führenden künstlerischen Repräsentantin der DDR avanciert. Zu dem Land hat sie immer gestanden, ohne jedoch blind zu sein für seine gravierenden Probleme. Den Zusammenbruch sah sie wie viele andere kommen, als Gorbatschow mit seiner Glasnost-Politik in der Sowjetunion die Führung übernahm. „Die Wende habe ich in keiner Weise als Katastrophe behandelt. Im Gegenteil. Ich habe es ungeheuer befürwortet und sehr genau beobachtet, wie ich da neben einem anderen Menschen her lebe, dessen Haltung in eine besondere Richtung geht und plötzlich von mir geteilt wird.“

Sie sprach von Wolfgang Harich, Philosoph, Journalist, einer der bedeutendsten und widersprüchlichsten marxistischen Intellektuellen der DDR. Wegen umstürzlerischer Pläne kam er 1956 für acht Jahre ins Zuchthaus. Walter Ulbricht sollte weg, die DDR reformiert werden. Als sie sich das erste Mal begegneten, hatte Gisela May inzwischen ihr Traumziel erreicht. Sie stand auf der Bühne des Berliner Ensembles und spielte Brecht. An jenem Abend Ende 1964 war es „Der Messingkauf“. Ein kurzes sich In-die-Augen-Sehen und es funkte. Ein zufälliges Zusammentreffen Neujahr 1965 wurde der Beginn einer nie langweiligen Partnerschaft. „Es war ein spannendes Abenteuer, in dem wir viel von einander profitierten, uns in jeder Beziehung ergänzten. Mich faszinierte an Harich immer wieder seine Intelligenz, seine immense Bildung, sein Talent, in großen Zusammenhängen zu denken und brillant zu formulieren. Unsere Temperamente stießen hin und wieder kräftig aneinander, und ich besitze ein umfangreiches Schimpfwortregister, das ich auch benutzte…“, beschrieb sie ihre gelegentlichen Disharmonien. Seine Affären beschädigten ihre Liebe. Einander ganz aufgeben mochten sie aber nicht. Es gelang ihnen eine Freundschaft, die bis zu Harichs Tod 1995 anhielt.

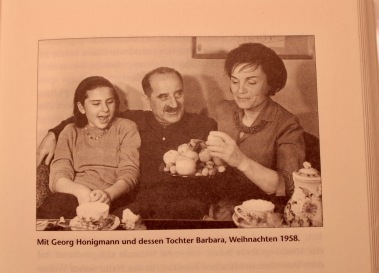

Nach der Trennung lebte Gisela May allein und genoss die Vorzüge, ganz egoistisch nur an sich denken zu dürfen. Das Zusammenleben mit Wolfgang Harich war ihr zweiter Versuch einer Langzeitbeziehung gewesen. 1954 hatte sie sich bei einem Betriebsausflug des DEFA-Studios in den 21 Jahre älteren jüdischen Journalisten Georg Honigmann verliebt. Er leitete die DEFA-Kurzfilmabteilung „Das Stacheltier“. Sie gehörte zu den eingeladenen Gast-Schauspielern – von Anfang an hatte sie neben ihrer Theaterarbeit für Film, Funk und Fernsehen gearbeitet. Ihr erster DEFA-Film war 1951 „Das Beil von Wandsbek“ gewesen, 1954 drehte sie „Eine Sommerliebe“.

Gisela May hatte nicht vorgehabt, sich in einer Ehe zu binden. „Ich war mit meinem Beruf verheiratet, der mich sehr in Anspruch nahm. Die Idee, zu heiraten, wäre mir auch bei keinem anderen Mann gekommen.“ Nach zwei Jahren war klar, sie wollten sich nicht mehr trennen. Georg Honigmann ließ sich scheiden. Am 15. Mai 1956 gaben sie sich in Wernigerode, wo Giselas Großeltern lebten, das Jawort. „Wir liebten uns sehr, mir gefiel Georgs jüdischer Witz, seine Melancholie, Verletzbarkeit und Gelassenheit. Mit ihm fast ein Jahrzehnt meines Lebens verbracht zu haben, ist Glück und Gewinn an menschlicher Bereicherung, wofür ich dankbar bin“, erzählte mir Gisela May. Ihr Beruf, der sich zu sehr in das Privatleben eingeschlichen hatte, führte zur Trennung. „Vielleicht wäre so es soweit nicht gekommen, hätte ich nicht zwei fehlgeschlagene Schwangerschaften gehabt … Aber das ist alles so lange her“, resümierte sie im Rückblick.

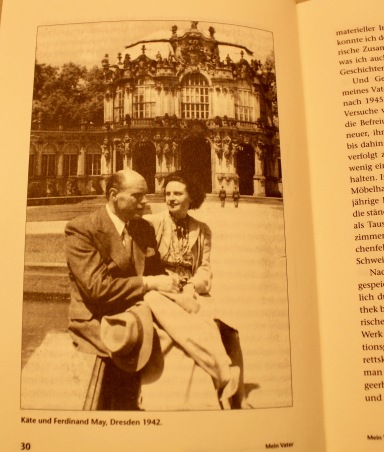

Der Beruf Schauspielerin, stand für sie bereits fest, als sie Dreizehn war. Die musischen Gene hatte Gisela May von ihrer Mutter Käte, die aus gut bürgerlichem Hause stammte, Klavier spielte, malte und eine große Leidenschaft fürs Theater hegte. Selbst Schauspielerin zu werden, wurde ihr von den Eltern verwehrt. Glück für ihre Tochter Gisela. Die Mutter förderte ihre künstlerischen Ambitionen, eingedenk dessen, was ihr versagt wurde. Unterstützt wurde sie von einem Freund der Familie, dem Lehrer und Musiker Alfred Schmidt-Sas. Er wurde 1943 von den Nazis als Kopf der Widerstandsgruppe „Sas“ hingerichtet.

Gisela May erinnerte sich mit warmen Gefühlen an ihn. „Ich war von seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit angezogen. Er förderte meine Neugier auf Literatur, entwickelte mein musikalisches Gehör und lehrte mich, die Natur bewusst zu erleben.“ Auf seine Anregung hin begann sie Tagebuch zu schreiben, eine Gewohnheit, die sie beibehielt. Ein Leben lang die liebste und wichtigste Person blieb für Gisela May ihre Mutter Käte. „Obwohl ich schon mit Siebzehn zu Hause ausgezogen bin, hatten wir eine starke Bindung. Vielleicht, weil wir uns so ähnlich waren. Meine Mutter war ihr ganzes Leben immer greifbar, wenn ich sie brauchte. Ich vermisse sie sehr. Dagegen hilft auch das hohe Alter nicht.“

Nach dem sogenannten Pflichtjahr für Mädchen, das sie im Haushalt einer Nazi-Familie ableistete, studierte Gisela May 1940-42 an der Schauspielschule in Leipzig. Die zwei Jahre vermittelten ihr das Nötigste. Das Handwerk für ihren Traumberuf erlernte sie danach an vielen kleinen Bühnen. „Mich hat niemand entdeckt. Ich habe mich mühsam und langsam voran gearbeitet.“ Ihre erste Rolle spielte sie an einem kleinen Dresdner Privattheater, dann ging es an eine Wanderbühne. Die nächste Etappe war Görlitz, als das letzte Kriegsjahr anbrach. Die Theater wurden geschlossen, die Schauspieler mussten an die Front, die Frauen in Rüstungsbetrieben Granaten drehen oder an der Front im Osten Gräben schippen. „Um die vorrückenden russischen Panzer aufzuhalten. Was für eine Absurdität!“ Gisela kam mit drei tschechischen Musikern, die als Fremdarbeiter den Theaterbetrieb in Görlitz aufrechterhalten hatten, nach Glogau. Bald wurden sie abkommandiert, die verwundeten Soldaten in Lazaretten mit Kleinkunstprogrammen zu unterhalten. Kurz vor Weihnachten 1944 wurde der Ort aufgegeben, die Künstler nach Hause geschickt.

8. Mai 1945, das Ende des deutschen Faschismus. Nazideutschland war besiegt, der Zweite Weltkrieg mit 70 Millionen Toten endlich vorbei. Ein neues Leben konnte beginnen. Gleich 1946 stand Gisela May wieder auf der Bühne, im neugegründeten Ensemble am Theater ihrer Heimatstadt Leipzig. Ein Jahr später ging sie nach Schwerin. Sie wollte zu Lucie Höflich, einer der berühmtesten deutschen Theaterschauspielerinnen, die am dortigen Staatstheater Direktorin und Regisseurin war.

Lernen am Objekt, also an der Rolle, hieß das für die junge Schauspielerin in den kommenden drei Jahren. Lucie Höflich weihte sie ein in die Geheimnisse ihrer einst unter Max Reinhardts Regie geschulten Darstellungskunst. In vielen kleinen, oft belanglosen Rollen trainierte Gisela May ihr handwerkliches Können, gewann sie Bühnensicherheit.

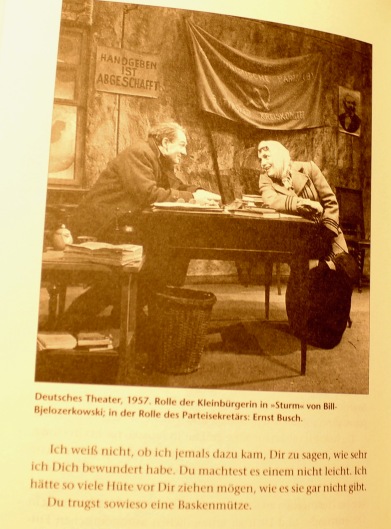

Nach einem Engagement am Hallenser Landestheater schaffte sie, 27-jährig, 1951 endlich den lang ersehnten Sprung nach Berlin. Nicht, um dort Karriere zu machen. Es zog sie dorthin, weil sie „mit Schauspielern ersten Ranges auf der Bühnen stehen wollte, um geistreiche Dialoge wie Tennisbälle hin und her fliegen zu lassen.“ Aus dem Vorsprechen des Gretchen-Monologs aus „Faust“ ergab sich noch kein Engagement. Regisseur und Intendant Wolfgang Langhoff wollte sie noch im Ensemblespiel sehen und kam nach Halle. Sie spielte die Tatjana in Gorkis Stück „Feinde“ und überzeugte. Langhoff rief ihr nach der Vorstellung im Treppenhaus zu „Kommen Sie nach Berlin“. Zehn Jahre lang übertrug er der begabten Elevin die unterschiedlichsten Aufgaben, gab ihr die Gelegenheit, ihre schauspielerischen Möglichkeiten auszutesten. Sie erinnert sich in ihrem Buch: „Als Regisseur half er mir dabei in einer Weise, die vollständig meinen Intentionen entsprach: durch intellektuelle Klarheit und großes theatralisches Gespür.“

1957 kam es zu einer schicksalhaften Begegnung für die künstlerische Zukunft der damals 33-jährigen Gisela May, die sich als Theaterschauspielerin bereits einen Namen in Berlin gemacht hatte. Es hatte bei den Proben zu „Galilei“ einen ernsthaften Krach zwischen Ernst Busch und Bertolt Brecht gegeben. In dessen Folge Busch das Theater verließ und bei der „Konkurrenz“, dem Deutschen Theater, eine „Tucholsky“– und eine „Brecht“-Matinee veranstaltete. In beiden Programmen bekam Gisela May die Chance, an der Seite des von ihr verehrten Ernst Busch erstmals ihre musikalischen Fähigkeiten zu präsentieren. In einer Vorstellung saß Hanns Eisler im Publikum. Er erkannte ihr besonderes Talent für Chansons und die Möglichkeiten ihrer Stimme, deren Kraft, Vielseitigkeit und Virtuosität. Sie beeindruckte ihn so sehr, dass er nach der Vorstellung zu ihr in die Garderobe ging, sich vorstellte und sagte: „Das sollten Sie weitermachen.“

Die Arbeit mit ihm führte Gisela May auf den Weg zu der unvergleichlichen Interpretin der Lieder und Chansons von Brecht, Kurt Weill, Hanns Eisler, Ernst Busch. Bald galt sie weltweit als die Grand Dame des politischen Liedes und Chansons. Eisler lehrte sie, dass es bei der Interpretation darauf ankommt, die Grundhaltung eines Liedes zu finden und auf die eigene Persönlichkeit zu übertragen. Dass es auf technische Genauigkeit ankommt, um mit jedem Wort, jedem Ton den Zuhörer zu erreichen. „Ein Publikum, das den Text nicht versteht, kann nicht mitdenken“, sagte er ihr.

In diesem Sinne war vor allem Ernst Busch ihr ein Vorbild. Seine Haltung zum Publikum hat sie immer wieder tief beeindruckt: „Diese produktive Aggressivität, diese Art, in jedem Zuschauer einen Freund zu sehen oder auch einen Feind. Immer im direkten Zwiegespräch mit dem Auditorium.“ Gisela May beherrschte sowohl das gesprochene als auch das gesungene Wort bis zur Perfektion, gepaart mit Geist, Herz und Witz.

Mays Arbeit als Schauspielerin erreichte 1961 eine neue Ebene. Nach einem Gespräch mit Helene Weigel, Prinzipalin des Berliner Ensembles, am Silvesterabend im Künstlerklub „Die Möwe“, wechselte Gisela May an das Brecht-Theater. Endlich konnte sie ihren geliebten Brecht spielen, was damals nur am BE möglich war. Die Weigel, Brechts Witwe, hatte verfügt, dass die Aufführungsrechte seiner Stücke ausschließlich seinem Theater vorbehalten waren. Bei einem Cognac wurde der „Pakt“ angebahnt. In ihrer mütterlichen Art und bestem Wienerisch sagte die Weigel zur May: „Na, da kommst halt mal a bissl vorbei.“ Im Januar unterschrieb Gisela May ihren Vertrag mit dem BE. Aus dem „a bissl“ wurden 30 ungeheuer schöne, anstrengende und erfolgreiche Jahre für die so wandelbare Schauspielerin.

14 Jahre zog Gisela May in „Mutter Courage und ihre Kinder“ den Karren der Marketenderin über die Bühne des BE. 1978 hatte Helene Weigel ihre Paraderolle der Courage an Gisela May abgegeben. Ihr Respekt vor der Figur, die mit der Weigel über die Jahrzehnte verschmolzen war, ließ die inzwischen erfahrene Brecht-Schauspielerin beim Proben ungewollt die Weigel kopieren. „Ich erwischte mich dabei, dass ich sogar ihren Wiener Dialekt annahm.“

Sie musste sich befreien, eine eigene Sicht finden. Während Helene Weigel die mütterliche Seite der Courage hervorhob, ging es Gisela May um die Widersprüchlichkeit, die in der Figur der Marketenderin lag. Sie lebte davon, mit ihrem Karren voller Zeug den Tross der Soldaten zu begleiten und begriff nicht, dass es der Krieg war, der ihr die Söhne nahm. Es wurde für Gisela May die liebste und zugleich schwerste Rolle. Sie hat sie mit Charme, Witz und auch Härte geprägt.

Gisela May ließ sich in kein Schubfach stecken. Brecht war zwar die wichtigste, aber nur eine Seite ihrer Arbeit als Schauspielerin und Diseuse. Am Metropol Theater gab sie mit Bravour die Dolly in „Hello, Dolly“, stand in den heiteren Silversterschwänken „Drei reizende Schwestern“ vor der Kamera des Deutschen Fernsehfunks, unterhielt von 1984 bis 1989 als Gastgeberin in der musikalischen Fernsehreihe „Die Pfundgrube“ die Zuschauer. Sie sang auch Lieder junger unbekannter DDR-Poeten, die sie extra vertonen ließ.

Ihre Karriere als Diseuse lief parallel zu ihrer Schauspielarbeit am Theater, bei Funk und Fernsehen. Die ersten Angebote für Auslandsgastspiele waren bald nach ihren Auftritten in den beiden Matineen mit Ernst Busch gekommen. Aus Brüssel, Amsterdam und Mailand. Paolo Grassi, Direktor des Piccolo Teatros lud sie zu einem Brecht-Soloabend ein. Nach einem halben Jahr anstrengender Arbeit stand das Programm und wurde ein Riesenerfolg. Das Publikum rief „bis, bis“. Was soviel wie da capo bedeutete, von der Sängerin doch zunächst missverstanden wurde. Sie meinte Biest verstanden zu haben, ihre Dolmetscherin klärte sie auf. Milano war die Startrampe für die nun folgende internationale Karriere, die sie quer durch Europa, die USA und Australien führte. Politischer Höhepunkt ihres ersten Amerika-Gastspiels war ein zusätzliches Brecht-Programm vor den UNO-Delegierten in New York, denn die DDR gehörte damals noch nicht zu den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Sie sang das „Friedenslied“ von Brecht/Eisler, das von einem ergriffenen Auditorium mit demonstrativem Beifall bedacht wurde. „Selten spürte ich eine solche Übereinstimmung zwischen politisch-künstlerischer Absicht und unmittelbarer Wirkung“, erinnert sie sich in ihrem Buch.

Dann kam 1989 die politische Wende in der DDR, 1990 der Beitritt zur BRD. Und am Berliner Ensemble hatte eine neue Intendanz das Sagen. Wie überall wurde Altes abgekippt. Brecht und seine Philosophie, mit dem Theater eine humanistische Weltsicht zu verbreiten, wollte man nicht mehr. Viele wichtigen Schauspieler wurden entlassen. Innerhalb von fünf Minuten erhielt Gisela May 1992 ihre Kündigung. Nach dem ersten Schock hat sie nach Möglichkeiten gesucht, etwas zu tun. Dachte daran, in ein Krankenhaus zu gehen, die Patienten zu unterhalten. Das kannte sie ja aus ihrer Jugend, als sie in Lazaretten auftrat. Aber es kam ein Rollenangebot von Renaissance-Theater. Sie nahm einen Lehrauftrag an der Franz-Liszt-Musikhochschule Weimar an, wurde im In- und Ausland gefragte Dozentin bei Meisterkursen und Workshops.

1993 kam eine Fernsehanfrage. Man bot ihr eine Rolle in der satirischen ARD-Krimireihe „Adelheid und ihre Mörder“ mit Evelyn Hamann an. Sie sagte zu. Immer offen für Neues, fand sie an dieser „Brotarbeit“, wie sie es formulierte, bald Gefallen. Bis 2003 spielte sie die „Muddi“ der Titelheldin. Dieses wundersame Mutter-Tochter-Gespann lebte vom Witz der beiden Actricen. Die Serie erlangte Kultstatus. Nun wurde Gisela May auch dem westdeutschen Publikum ein Begriff. Von dem bis heute kaum jemand weiß, dass die „Muddi von Adelheid“ fünf Jahrzehnte eine Diseuse und Brecht-Interpretin mit Weltruf war; die über 40 Schallplatten, CDs und Hörbücher aufgenommen hat. Am Ende unseres amüsanten und langen Gesprächs signierte mir Gisela May trotz ihres schlechten Augenlichts ihr Buch.