Er hatte verpennt, weil ihn niemand geweckt hat. Jan Spitzer hörte nie allein den Wecker. Das war sein Fluch. Schon immer. Wirklich zu schaffen gemacht hatte ihm das nicht. Nicht einmal, als er sich zum Abitur verspätete. Zu einem Glücksumstand geriet ihm das im Herbst 1967. Er studierte das letzte Jahr an der Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“. An einem Morgen hatte er es mal wieder nicht rechtzeitig aus dem Bett geschafft. Er kam in den Hörsaal, lümmelte sich in Jeans und Lederjacke wie immer desinteressiert in die Bank. Doch etwas war anders als sonst. „Ich wunderte mich, dass alle so aufgekratzt waren“, erinnerte sich Jan Spitzer 45 Jahre später in unserem ersten und einzigen Interview. Die Lederjacke ist mit ihm alt geworden. Er trug sie auch, als wir uns im Sommer 2012 an der Dahme im historischen Café Liebig trafen.

Die Unruhe verursachten zwei Herren, die vorn neben dem Dozenten saßen. DEFA-Regisseur Egon Günther und Produktionsleiter Herbert Ehler suchten unter den Studenten nach dem Hauptdarsteller für die Verfilmung von Johannes R. Bechers autobiografischem Roman „Abschied“. Er gehörte in der DDR zur Pflichtlektüre an den Erweiterten Oberschulen. Die Handlung spielt in der Zeit zwischen der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Hans Gastl, Sohn des Münchener Oberstaatsanwaltes, rebelliert gegen Verlogenheit, Scheinmoral und vor allem die Weltsicht seines militaristisch eingestellten Vaters. Er will anders sein, als es die gesellschaftlichen Normen seiner Klasse vorgeben, sucht sich Freunde außerhalb seines Standes und lehnt den Krieg ab. Schließlich bricht er als 18jähriger mit seiner Familie und aus seinem bisherigen Leben aus.

„Abschied“ – der Film und seine Folgen

Der Versuch, in der Filmerzählung der Chronologie des Romans zu folgen, funktionierte nicht. Zu schwer, zu langatmig. Dank seiner Erfahrung als Dramaturg und Szenarist fand Regisseur Egon Günther den Ausweg. In Episoden lässt er Hans Gastl in heiter-überlegener, ironisch-distanzierter Sicht auf die eigene konfliktreiche Entwicklung zurückblicken. Dieser Hans Gastl hatte nichts mehr mit der Becherschen Romanfigur, dem Alter Ego des Dichters, zu tun. Günther zeigt die Situation sehr junger Leute, die ihren Weg finden müssen, als sich das wilhelminische Deutschland in einem nationalistischen Kriegstaumel befindet. Gedacht ist der Film für ein ebenso junges Publikum ein halbes Jahrhundert später. „Gastl war ein Aussteigertyp, nonkonformistisch“, beschrieb Jan Spitzer seine Rolle.

Nicht, weil er zu spät kam, hatte der 20jährige an jenem Morgen die Aufmerksamkeit des Regisseurs auf sich gezogen. Sein ganzer Habitus entsprach dem Typ, den sich Egon Günther vorstellte. Eine Mischung aus Lässigkeit und Widerspruch, ein bisschen provokant. Von schmaler Statur, mit feinen, jungenhaften Gesichtszügen konnte Jan Spitzer den Vierzehnjährigen wie auch den fast 20jährigen Hans Gastl verkörpern. So genau wusste Jan Spitzer den Grund dafür nicht, dass Egon Günther ihn zu Probeaufnahmen nach Babelsberg bat. Er vermutete, es seien eher seine längeren Haare gewesen.

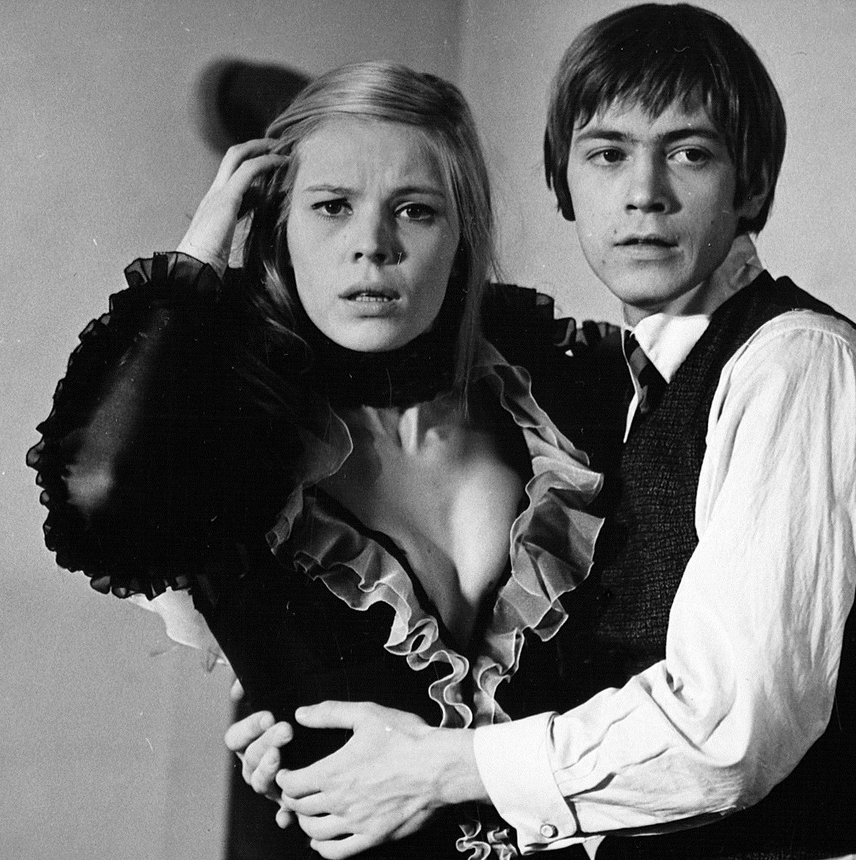

Im Januar 1968 wurden die Dreharbeiten begonnen und im Mai beendet. Jan Spitzer lieferte ein brillantes Schauspieldebüt ab. „Ich bekam einen Höhenflug durch die Rolle“, gestand er rückblickend. Es war ihm nicht zu verdenken. Man sah ihn überall in der Republik auf großen Plakaten mit der Heidemarie Wenzel, die die Rolle der Prostituierten Fanny spielt, und ihm im Bett. Er war das Gesicht des Films, der noch vor seiner Premiere am 10. Oktober 1968 mit dem „Staatlichen Prädikat Besonders wertvoll“ ausgezeichnet wurde. Erstmalig in der DEFA-Geschichte durfte die Nachricht von der Auszeichnung vorab auf der Plakatwerbung erscheinen. „Wir hatten einen phantastischen Kino-Anlauf mit ausverkauften Vorstellungen in den großen Filmtheatern. 607 000 Besucher in nur sechs Wochen!“ Es war ihm anzumerken, dass er stolz darauf war, diese Rolle bekommen zu haben.

Bei allen Bezirkspremieren und Sondervorführungen bekamen die Künstler frenetischen Applaus. Nur im Haus der Offiziere in Strausberg erregte es Unmut bei der hochdekorierten Generalität, dass der jugendliche Held unbekümmert in Jeans auf die Bühne sprang. Jeans oder Nietenhosen, wie man damals noch sagte, waren als „Bekleidungstextil des Klassenfeindes“ unerwünscht, an den Schulen oft gar verboten. Die 60er Jahre waren ein unablässiger Kampf des sozialistischen Systems gegen westliche Einflüsse. Jeans wurden als ideologisches Bekenntnis ihres Trägers gewertet. Ein solches Statussymbol waren sie für Jan Spitzer nicht. Als solches galt ihm seine Lederjacke. „Sie war für mich in der DDR ein Stück Unangepasstheit.“

Jan Spitzer kam am 16. Mai 1947 in Sangerhausen zur Welt. Der Krieg war gerade zwei Jahre vorbei. Die stark zerstörte Stadt im Aufbau begriffen. Der Vater arbeitete in der nahen Kupferschieferzeche, als hier die Förderbänder ab 1951 wieder liefen. Die Eltern hatten bereits zwei Töchter, fast schon junge Mädchen. Der Junge war ein Nachzügler und genoss den Vorzug, besonders umsorgt zu werden. Schon als Kind zeigten sich sein Talent und seine Leidenschaft für Musik. „Ich habe acht Jahre Klavierunterricht genommen, mir das Gitarrespielen beigebracht und kleine Stücke und Lieder komponiert.“ Mit anderen Jungs aus Sangerhausen gründete er 1963 die Amateurband THE SOUNDS. Sie spielten Beatles und Stones hoch und runter, Kinks, Procol Harum… „Rocksongs wurden ganz persönlich genommen, je nach Befindlichkeit.“ Verliebt war er damals in ein Mädchen aus seiner Straße, die später seine Frau und Mutter seiner Töchter Juschka und Johanna–Julia wurde. Beide sind dem Beruf des Vaters gefolgt. Sie wollten es so.

Eigentlich hätte Jan Spitzer anstatt Schauspieler ebenso gut Musiker werden können. Aber es gab eine Sehnsucht, die die Weiche anderswohin stellte. „Immer, wenn ich in meinem Heimatkino im Zuschauerraum saß, hatte ich mir als kleiner Junge gewünscht, auch einmal oben auf der Leinwand sein.“ Am 13. Oktober 1968 hat sich sein Wunsch erfüllt. Das Filmtheater Sangerhausen lud ihn und das „Abschied“-Filmteam zu einer feierlichen Vorstellung ein. Einer seiner glücklichsten Momente.

Eine Woche nach der 9. Tagung des ZK der SED im November 1968 verschwand der Film jedoch aus den Kinos. Ihm wurde Skeptizismus und Subjektivismus vorgeworfen, nachdem Staats- und Parteichef Walter Ulbricht in seinem Referat mit einem Seitenhieb auf die Kunst aufgewartet hatte: „Das humanistische Erbe ist für uns weder museales Bildungsgut noch Tummelplatz subjektivistischer Auslegungen“, zitierte das Zentralorgan Neues Deutschland am 25. Oktober 1968.

Von allen Seiten wurde nun heftig gegen den Film polemisiert. Organisierte Leserzuschriften im ND verrissen ihn. Vergeblich intervenierte Bechers Witwe Lilly im Kulturministerium und beim SED-Zentralkomitee. Jan Spitzer bekam eine Ausgabe des „Sonntag“ zugeschickt, in dem ein Foto von ihm und Heidemarie Wenzel mit entblößten Brüsten abgedruckt war. Daneben eine Randnotiz von Lotte Ulbricht: „Das soll unser Hans sein?!“ Ein direktes Aufführungsverbot für den Film gab es allerdings nicht. Er durfte auf Anforderung in Filmklubs, Filmkunsttheatern und Sonderveranstaltungen gezeigt werden. Erweiterte Oberschulen nahmen ihn in den Literaturunterricht der Abiturklassen als Ergänzung zu Bechers Roman auf.

Er passte in viele Schubfächer

Mit dem Film setzte ein, was Jan Spitzer so erklärte: Im Grunde genommen sei er ein phlegmatischer Typ, immer auch ein bisschen faul. Ihm sei alles in den Schoß gefallen. So wie die Rolle des Hans Gastl und alle, die danach kamen. „Ich habe mich für eine Rolle nie verbiegen müssen“, reflektierte er als 65-Jähriger.

Er hatte das Studium gerade abgeschlossen, als ihn Regisseur Günter Reisch für sein turbulentes Spektakel „Jungfer, sie gefällt mir“ als Dorfschmied Ruprecht vor die Kamera holte. In der Adaption von Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ schlägt sich der frischgebackene Schauspielabsolvent wacker neben Wolfgang Kieling – als sein Widersacher Dorfrichter Adam – und Rolf Ludwig als Schreiber Licht. Die Dreharbeiten mit Monika Gabriel als Eve hätten Spaß gemacht, ein filmisches Highlight sei das DEFA-Stück aber nicht geworden, urteilte er im Rückblick.

Die Arbeit und die Freundschaft mit Egon Günther haben ihn geprägt, in seinen künstlerischen Ansichten und Ansprüchen, vor allem in seinem politischen Denken – die Grauzonen zwischen dem Schwarz und Weiß zu erkennen, zu wissen, wo man steht und warum. Der „Prager Frühling“ 1968 in der ČSSR hatte auch in der DDR bei vielen Menschen Zweifel und Kritik an der Parteipolitik der SED hervorgerufen. Die Kunst stand unter ideologischer Beobachtung. Zu sehen, wie man dieses Korsett mit künstlerischen Mitteln durchbrechen kann, darin war der DEFA-Regisseur Egon Günther ein Avantgardist, geriet jedoch häufig in Konflikt mit den künstlerisch und politisch Verantwortlichen. Seine Literaturverfilmungen waren jedoch immer ein Erfolg, an dem Jan Spitzer ein weiteres Mal im Sommer 1969 teilhaben durfte. Wenn auch nur in einer kleinen Rolle. Er spielte in Günthers Fernsehfilm „Junge Frau von 1914“, dem zweiten Teil der Arnold-Zweig-Trilogie „Der große Krieg der weißen Männer“, den adligen Leutnant von Ducherow.

Nach Abschluss der Filmarbeiten trat Jan Spitzer sein erstes Theaterengagement in Altenburg an, das ihm Freiraum ließ für seine Musik. Er profilierte sich ziemlich erfolgreich als Sänger. Es entstanden Rundfunkaufnahmen wie „Mädchen aus Berlin“ und „Wer bist du?“, komponiert von Walter Kubiczek. Mit seinem Song „Ich warte noch“, nahm er am Schlagerwettbewerb 1970 teil. Anlässlich des 20. Jahrestages der Gründung der DDR am 7. Oktober 1969 stand in Altenburg Horst Salomons Lustspiel „Ein Lorbaß“ auf dem Spielplan mit Jan Spitzer in der Titelrolle. Es war seine Idee, das an vielen Theater gern gespielte Gegenwartsstück als Musical auf Bühne zu bringen. Er übernahm Komposition und Arrangement. Was ihm in gewisser Weise später „auf die Füße fallen“ sollte.

Nach seinem 18monatigen Wehrdienst bei der NVA in Leipzig ist er im November 1971 ans Landestheater Halle gewechselt. Inzwischen mit seiner Jugendliebe aus Sangerhausen verheiratet und Vater der zweijährigen Juschka, hatten sie in Halle eine Wohnung bekommen. Regisseur Horst Schönemann inszenierte 1972 Ulrich Plenzdorfs „Die Leiden des jungen W.“. Jan Spitzer hätte gern die Titelrolle gehabt. Sein Pech: Horst Schönemann hatte von seinem Erfolg als Komponist und Sänger gehört und wollte von ihm lieber die Bühnenmusik. Die Figur des aufsässigen 17jährigen Ausreißers Edgar Wibeau, der seine Lehre abbricht, einer unglücklichen Liebe verfällt und am Ende tödlich verunfallt, bekam Reiner Straube.

Tatsächlich ging Jan Spitzer die Rolle jedoch verlustig, die genau seins gewesen wäre, weil ihm das Proletarische fehle, er wirke zu westlich elitär, klärte ihn die Dramaturgin auf. Er musste lächeln, als er das erzählte. Es wäre für ihn kein Akt gewesen, beides zu tun, zu spielen und die Musik für das Stück zu schreiben. Neidlos habe er damals anerkannt, dass Reiner Straube die Figur perfekt spielte, urwüchsig, komisch. Eigentlich, meinte er in unserem Gespräch, sei das ein Filmthema gewesen, die Geschichte aber für die DDR zu provokativ, zu gesellschaftskritisch. Dass in der Republik über den Umgang mit jungen Menschen, die sich die Freiheit nehmen, anders leben zu wollen, sich nicht in das soziale Gefüge einzupassen, heiß diskutiert wurde, ließ sich nicht verhindern. 1976 wurde Plenzdorfs Drehbuch in der BRD verfilmt.

Einmal noch schrieb Jan Spitzer für ein Bühnenstück die Musik. Er war 1973 mit Regisseur Christoph Schroth ans Staatstheater Schwerin gegangen. Sie planten, „Romeo und Julia“ richtig groß aufzuziehen, mit ihm als Mercuzio. Das daraus nichts wurde, bedauerte der Schauspieler schon. Doch eine „Riesenrolle“ in der Verfilmung von Heinrich Manns Roman „Im Schlaraffenland“ zu spielen, war ein größerer Reiz. Mit ätzender Schärfe beschreibt Mann den Berliner Kulturbetrieb und die dekadente Schickeria der 1890er Jahre.

Der mittellose und wenig talentierte Provinzliterat Andreas Zumsee findet durch Beziehungen und Glück im Salon des reichen Bankiers James Louis Türkheimer sein Schlaraffenland. Protegiert und finanziell von dessen Ehefrau unterstützt, steigt er in der Gesellschaft hoch auf und wird am Ende von ihr zu Fall gebracht. Eine Figur, die von Jan Spitzer in ihrer Selbstüberschätzung, Arroganz und Eitelkeit überzeugend gezeichnet wird. An seiner Seite Marylu Poolmann, Katharina Thalbach, Erwin Geschonneck und Jaecki Schwarz. Der Preis dafür, dass ihn das Theater für den Film freigab, war eine Bühnenmusik für „Romeo und Julia“. Er hat sie im Zug von Schwerin nach Berlin komponiert und die Lieder eingesungen. Stolz erzählte er mir, dass er nach so vielen Jahren manchmal noch Anfragen für diese Musik bekommt, aber leider die Bänder nicht mehr habe.

So sehr es ihm auch Spaß machte, zu komponieren und zu singen, ab Mitte der 70er Jahre konzentrierte sich Jan Spitzer auf die Schauspielerei. Er passte mit seiner Wandelbarkeit in viele Schubladen. Besonders wohl hat er sich in der Abteilung Kinderfilm und Märchen gefühlt. „Die Drehbücher hatten eine hohe Qualität, sprachlich und szenaristisch. Was man heute selten findet“, bedauerte er.

Der bekannte Kinderfilmregisseur Rolf Losansky besetzte ihn 1975 in seinem zauberhaften Kinderfilm „Philipp, der Kleine“, nach der Erzählung von Christa Kožik. Warmherzig und zärtlich spielt Jan Spitzer den alleinerziehenden Vater, der als Lokomotivführer arbeitet und seinen Sohn nachts oft allein lassen muss. Eine Situation, in die sich der mittlerweile zweifache Vater gut hineinversetzen konnte. Tochter Johanna-Julia hatte gerade das Licht der Welt erblickt. Der 28jährige liebte seine Kinder sehr. Doch wie der Lokomotivführer war er für sie häufig ein abwesender Vater.

Der Beruf habe sein Privatleben oft torpediert, erzählt er. Die Ehe hielt den häufigen Trennungen nicht stand. „Wir haben uns getrennt, es tat weh.“ Nach dem ersten Schmerz empfand er die Zeit des Ungebundenseins schön. „Da kam das Gefühl des wieder Freisein auf, man hat alles neu empfunden.“ Auch seine zweite Beziehung ging auseinander. Er kam 1983 von viermonatigen Dreharbeiten für die Verfilmung von Anna Seghers Erzählung „Überfahrt“ in Brasilien und Argentinien zurück, als ihn kurz darauf seine Lebensgefährtin verließ. Sie war sehr jung, hatte andere Lebensziele als er. „Sie wollte unbedingt in den Westen, ich nicht. Sie hat geheiratet und ist kurz vor der Wende mit ihrem Mann und unserer Tochter ausgereist.“ Die 1980 geborene Emma hat wie ihre Halbgeschwister das Schauspielergen ihres Vater geerbt. Sie spielte als Teenager in einigen Filmen mit. Inzwischen lebt sie in Spanien und arbeitet als Übersetzerin.

In Jan Spitzers Filmbiographie finden sich nur wenige Nebenrollen. Wenn ihm das Drehbuch gefiel, nahm sie gern an. Der Grund unseres Treffens damals im Juli 2012 war Kinderfilm „Blauvogel“, die Geschichte des neunjährigen Sohnes weißer Siedler 1756 in Nordamerika, der von Irokesen geraubt wird. Neben Kurt Böwe, Jutta Hoffmann, Marina Krogull spielt er den ältesten Sohn der Familie. Die DEFA hatte ihn für diese Rolle aus dem Sommerurlaub in Kühlungsborn geholt. „Das war eine echte Überraschung. Ich habe dieses Buch als Kind geliebt und mich sehr gefreut, dass Ulrich Weiß mir diese Rolle gegeben hat.“ Schmunzelnd erzählt er von den Rodungsarbeiten zu Beginn des Films. „Kurt Böwe und ich haben ziemlich große Flächen wirklich gepflügt und im Wald von Eiche-Golm Bäume gefällt, so wie man es damals gemacht hat. Ulrich Weiß war sehr auf Authentizität bedacht“.

Der größte Teil des Abenteuerfilms entstand in Rumänien. „Man fuhr über eine Stunde in die Berge. Das war eine kurvenreiche Strecke. Der Fahrer fuhr wie ein Kamikaze. Ich habe noch nie so geschwitzt bei einer Autofahrt“, lässt er die Szenen noch einmal Revue passieren. Die Bedingungen im Land waren kompliziert und die Kontrollen an den Grenzen streng. Fast wären vielen Meter Negativmaterial, das Jan Spitzer beim Rückflug im Gepäck hatte, vom Zoll vernichtet worden. „Trotz eines offiziellen Begleitschreibens wollte man meinen Koffer durchleuchten“, erzählt er. Es konnte verhindert werden. Der Film machte Furore bei internationalen Kinderfilmfestivals.

Ein wunderschöner Märchenfilm ist „Der Hasenhüter“, den Ursula Schmenger mit Jan Spitzer 1976 drehte. Sein Schäfer Konrad ist ein gewitzter, fröhlicher Bursche, der erkennt, dass Reichtum nicht das Erstrebenswerte im Leben ist. Auch in Wolfgang Hübners Adaption des Grimmschen Märchens „Gevatter Tod“ ist seine Figur, der Medicus Jörg, ein Sympathieträger. Man ist bei ihm, wenn er den Tod überlistet und das Leben eines kleinen Jungen rettet. Doch er lässt sich verführen, fällt seiner Selbstüberschätzung anheim.

Das Märchen erzählt, wie ein armer Bauer in der Zeit der Pest einen Paten für sein 13. Kind sucht. Er nimmt den Tod, weil er ihm gerecht erscheint. Er sei zu allen gleich, begründet es der Vater, der zuvor Gott und Teufel abgelehnt hatte. Der Tod öffnet dem Sohn die Türen zum Studium der Medizin an italienischen Universitäten. Als er dem Bürgermeister, der an der Pest erkrankt ist, vor dem Tod rettet, indem er seinen Paten überlistet, steigt er auf in die Bürgerschaft. Er wird selbstgefällig und hintergeht den Tod ein weiteres Mal, obwohl ihn dieser gewarnt hat. Arroganz und schließlich die Verzweiflung, dass er damit dem kleinen Jungen das Leben genommen hat, zeigt Jan Spitzer subtil. Gegen das Klischee vom klapperdürren Sensenmann besetzte Regisseur Wolfgang Hübner diese Rolle mit dem freundlich daherkommenden lebensprallen Dieter Franke. Das Märchen scheint mir eher für Erwachsene gedacht denn für Kinder, sowohl von der mittelalterlichen anmutenden Sprache her als auch dem tiefen philosophischen Hintergrund.

Immer waren es Filme großartiger DEFA-Regisseure, die Jan Spitzers Karriere befördert haben. Wie Hans-Joachim Kasprziks dreiteiliger Fernsehfilm „Abschied vom Frieden“ . Offensichtlich hinterließ der jnunge Schauspieler in seiner Nebenrolle einen Eindruck, der ihm zehn Jahre später in Kasprziks sechsteiligem Fernsehroman „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“ die Rolle des attraktiven Rittmeisters von Rosen einbrachte. Mit seiner Hilfe versucht Gräfin Cosel letztmalig aus ihrer Haft auf Burg Stolpen zu fliehen. Die Filme wurden sogenannte Straßenfeger.

Autor und Regisseur Fritz Bornemann übertrug Jan Spitzer die Hauptrolle in dem bereits erwähnten Fernsehfilm „Überfahrt“ nach Anna Seghers gleichnamiger Erzählung, der 1983/84 in einer Koproduktion des DDR-Fernsehens mit Kuba entstand. Es ist die Geschichte des Erfurters Ernst Triebel, der zu unterschiedlichen Zeiten drei Seereisen von Deutschland nach Brasilien unternommen hat. Eine interessante Aufgabe für Jan Spitzer, der sich hier vom 14jährigen bis zum 50jährigen wandelt.

Als Schuljunge flüchtet Triebel 1938 mit seinen Eltern in das südamerikanische Land, kehrt 1946 in die „Ostzone“ nach Deutschland zurück und begleitet 1951 als Portugiesisch-Dolmetscher einen Leipziger Wissenschaftler zu einer Ausstellung nach São Paulo. Die dritte Reise führt ihn in den 70er Jahren als promovierten Tropenmediziner nach Brasilien. Das Bindeglied für die Reisen ist Triebels Suche nach seiner Jugendliebe Maria Luisa. „Wir waren vier Monate mit einem Frachter der DSR unterwegs, mussten für die Dreharbeiten in Brasilien und Argentien auch an Land gehen“, erinnerte sich Jan Spitzer. Was er dort erlebt hat, hinterließ bei dem damals 37jährigen beklemmende Eindrücke.

Es ist eine lange Liste der Filme, in denen Jan Spitzer bis zum Ende der DDR spielte. Nicht vergessen sei hier „Bürgschaft für ein Jahr“, der Fernsehmehrteiler „Broddi“ und die TV-Serie „Marx und Engels –Stationen ihres Lebens“. Eine neue Weiche stellte die Wende für seine berufliche Laufbahn. Er verlegte sich aufs Synchronisieren. „Ich habe die Schauspielerei gern gemacht, aber es kamen keine Rollenangebote mehr mit künstlerischen Anspruch. Er drehte Episodenrollen in den Serien „Klinik am Alex“, „Für alle Fälle Stefanie“ und 2011 bei Bernd Böhlich einen letzten guten Film, „Niemand ist eine Insel“ mit Iris Berben. Auf eine Alterskarriere vor der Kamera hat er 2012 nicht mehr gehofft. Das sah er ganz realistisch.

Karriere machte er nach der Wende als Synchronsprecher. Eine Arbeit, die auch wieder Ruhe in sein bis dahin unstetes Leben brachte. Er hatte Zeit für seine neue Familie. Im Sommer 1980 hatte er im Berliner Künstlerklub „Die Möwe“ die 23jährige Schauspielerin Elke Winter kennengelernt. Anfangs waren es Zufälle, die sie sich immer wieder mal begegnen ließen. Beide waren damals noch verheiratet. Dann gingen die Ehen auseinander. Aus den Zufällen wurden Absichten. „Wir haben Ende der 80er Jahre geheiratet“, erzählt sie mir in unserem Gespräch wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes. Diese Liebe machte den Schauspieler glücklich.

1990, er war inzwischen 43 Jahre, wurde Jan Spitzer noch einmal Vater. 1996 hörte seine Frau als Schauspielerin auf. „Es war eine schwierige Zeit für diesen Beruf, vor allem für Frauen ab Vierzig. Ich brauchte Regelmäßigkeit und habe als Theaterpädagogin am Schiller-Gymnasium Potsdam darstellendes Spiel unterrichtet.“ Die letzten Lebensmonate des Schauspielers haben ihr viel abgefordert. Als sie im Juli das Rentenalter erreichte, gab sie ihre Arbeit auf. „Jan brauchte mich rund um die Uhr.“ Ihr gemeinsamer Sohn Maximilian folgte dem Weg des Vaters. Schon als Zehnjähriger sprach er seine ersten Synchronrollen, absolvierte dann aber nach dem Abitur nicht die Schauspielschule, sondern machte an der Medienakademie AG Berlin seinen Bachelor für angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft. Der heute 32jährige arbeitet unter anderem als Journalist, ist hauptsächlich aber als Synchronsprecher tätig . Wenn man ihn hört klingt er wie sein Vater.

Wie diese hohe Kunst funktioniert, hat Jan Spitzer bei DEFA-Synchron Take für Take erlernt. Bald galt er in der DDR und später im Westen als einer der besten Synchronsprecher. „Die Kollegen aus dem Westen waren tolerant, sie erkannten an, dass ich das Metier beherrsche.“ Ehrfurcht beschlich ihn, als er das erste Mal mit den bekannten Synchronsprechern Arnold Marquis, die Stimme von John Wayne, Kirk Douglas und Robert Mitchum, und Michael Chevalier, die Stimme von Charles Bronson und Omar Sharif, zusammen vor dem Mikrofon stand.

Er holte alles Potenzial aus seiner enorm vielseitigen Stimme heraus. „Ich habe von Rechtsanwälten, feinsinnigen Typen über die übelsten Ganoven bis hin zum sprechenden Klodeckel in einem Comic schon alles gespielt“, umschrieb er seine Rollenprofile. Anfang der 1990er gab amerikanischen und britischen Kollegen wie Michael Rudder in „Krieg der Welten“, Robert O’Reilly in „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ oder Tim Curry in der Zeichentrickserie „Mighty Ducks – Das Powerteam“ seine Stimme.

Chris Cooper („American Beauty“, „Die Bourne Identity“), Ted Levine und Robert Foxworth sind ebenfalls mit seiner Stimme bei uns zu hören. Geradezu geschwärmt hatte Jan Spitzer von den Zeichentrickserien, in denen er den bekannten kanadischen Sprecher Maurice LaMarche synchronisieren durfte. „Alles dreht sich um zwei Labormäuse, den etwas einfach gestrickten Pinky (LaMarche/Spitzer) und den großköpfigen, mit Intelligenz versehenen Brain, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sich hier an LaMarche zu messen, hat mir unglaublichen Spaß gemacht“, erinnerte sich Jan Spitzer und gab eine stimmliche Kostprobe.

Von 1999 an hat er in allen deutschen Synchronfassungen die Rollen des amerikanischen Schauspielers J. K. Simmons übernommen. Filme wie das Sportdrama „Aus Liebe zum Spiel“ (1999) mit Kevin Costner, der Tragikomödie „Up in the air“ (2009) mit George Clooney, der britische Thriller „Schneemann“ (2017) mit Michael Fassbender oder der Action-Thriller „21 Bridges“ (2020) stehen in den Wiederholungsprogrammen des deutschen Fernsehens. Die Kriminal-Serie „Goliath“ und die Science-Fiction-Fantasy-Komödie „Ghostbusters: Legacy“ waren 2021 Jan Spitzers letzten Synchronarbeiten als J. K. Simmons.

In den 30 Jahren als Synchronsprecher gab Jan Spitzer 2387 Rollenfiguren mit seiner Stimme Charakter und Emotionen. Am 4. November 2022 ist der Schauspieler nach längerer Krankheit verstorben.