Ursprünglich wollte ich ein Porträt über Walter Beck noch zu seinen Lebzeiten schreiben. Nach meinem Sommerurlaub sollte ich zu ihm nach Blankenfelde kommen. So hatten wir es verabredet, als wir im vergangenen Jahr am 24. Mai miteinander telefonierten. Nun wird daraus eine Hommage postum. Am 23. Juni 2024 ist der Regisseur beliebter Märchenfilme wie „König Drosselbart“, „Dornröschen“ , „Froschkönig“ oder „Der Bärenhäuter“ verstorben. Knapp drei Monate vor seinem 95. Geburtstag am 19. September. Es ginge ihm nicht so gut, antwortete er damals auf meine Nachfrage. Er klang dennoch munter. „Das ist reine Täuschung“, lachte er. Wir sinnierten darüber, ob es in so hohem Alter nicht ratsam sei, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nein, fremde Leute in seinem Haus, die in seinen Tagesablauf eingreifen, das könne er nicht ertragen. Ich erzählte ihm von meiner Mutter, die sich fast hundertjährig noch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hatte, sich „kontrollieren“ zu lassen, wie sie es ausdrückte. „Ja, das verstehe ich“, sagte er. „Wer sein Leben lang eigenständig gewesen ist, will das auch im Alter nicht aufgeben. Und wenn es nicht mehr geht, dann ist eben Schluss.“ Das dies nur vier Wochen nach unserem Telefonat passieren würde, darauf war ich nicht gefasst. Im Gegenteil. Wir freuten uns darauf, nach so langer Telefonbekanntschaft einander persönlich kennenzulernen.

Es war sein ausdrücklicher Wunsch an seine Familie, Stillschweigen über seinen Tod zu bewahren. So erfuhr auch ich erst Monate später, warum ich ihn nach meiner Rückkehr nicht erreicht habe. Ich kann seinen Wunsch verstehen. Die bundesdeutsche Filmbranche wollte nach der Wende von ihm nichts wissen, hat sich nicht für seine Lebensleistung interessiert, nicht dafür, was er an Erfahrungen und Ideen in die nun gemeinsame Kinder- und Märchenfilm-Produktion einzubringen vermocht hätte. Was sollte ihm da eine scheinbare Anteilnahme nach seinem Tod? Sofern sein Ableben überhaupt wahrgenommen würde. Doch es gibt Menschen, die ihn und vor allem das, womit er gewirkt hat, schätzen. Seine Filme begegnen uns noch immer auf dem Bildschirm, sei es zu Weihnachten, Ostern oder Pfingsten. Da mutieren wir älteren Zuschauer zu Wiederholungstätern, unsere Kinder und Enkel werden zu Entdeckern. Es ist schon, so wie er sagte: „Wer Filme für Kinder macht, hinterlässt ein lebendiges Erbe. Da verschwindet kaum etwas im Archiv, denn alle drei, vier Jahre sitzt ein neues Publikum vor den Bildschirmen.“ Leider muss man heute so gut gemachte, anspruchsvolle Filme mit echten Geschichten, wie sie Walter Beck und andere DEFA-Kinderfilmregisseure auf die Leinwand brachten, mit der Lupe in den Kinderprogrammen suchen.

Der Anlass für unsere Bekanntschaft war sein Film „Käuzchenkuhle“, zu dem ich für einen Artikel im Januar 2016 recherchiert habe. Die Handlung spielt 1968 in der DDR. Das Drehbuch schrieben Walter Beck und Günter Kaltofen nach dem gleichnamigen Jugendroman von Horst Beseler. Das 1965 erschienene Buch ist damals schnell populär und als Schullektüre in den Lehrplan der DDR-Schulen aufgenommen worden. Es gilt heute als ein herausragendes Werk der DDR-Kinder- und Jugendliteratur.

In seinem Tenor weicht der Film vom Roman ab. Dessen Vergangenheitsbewältigung erschien Walter Beck in der „Summe allzu bedrückend“. In seinem Film mochte er dieses deprimierende Element nicht an junge Zuschauer weiterreichen. „Zum Nachdenken über die Wirkungen der Vergangenheit für die Gegenwart mag ich sie ermuntern. Quälerische Seelen mag ich ihnen ersparen. Sie sollen die Gefühle des Großvaters verstehen, nicht erleiden. Die Vergangenheit soll als wichtig für die Gegenwart erkannt werden. Nicht aber soll das Vergangene das Gegenwärtige dominieren,“ schreibt er in einem Text für sein arbeitsbiografisches Kaleidoskop „Mär und mehr“, den er mir damals für meinen Artikel zur Verfügung gestellt hatte.

Ich habe mir den Film noch einmal angesehen. Es ist ein spannender und unterhaltsamer Kinderfilm, der einen bewegenden Konflikt mit einem außergewöhnlichen Kriminalgeschehen verbindet und dabei die Leichtigkeit eines Ferienfilms hat. Ich stimme da voll mit Dieter Wien überein, der den janusköpfigen Kohlweis spielt, und als solcher die Kriminalgeschichte auslöst. Er vermittelte mir damals den Kontakt zu Walter Beck. Nicht Dramatik und Aktion schlechthin halten die Spannung, sondern die Verhaltensweisen, der Kinder. Ihr Tun in einer außergewöhnlichen Lage hat der Regisseur ins Zentrum rückt. Für das junge Publikum wird miterlebbar, was warum geschieht. Es kann mitdenken, seine Schlüsse selber ziehen. Was der Regisseur übrigens in jedem seiner Filme angestrebt hat. Mit vielfältigen heiteren Elementen konterkarierte er den dunklen Tenor des Kriminalfalls. Es sollte ja auch ein fröhlicher Ferienfilm sein. Walter Beck gewann neben Dieter Wien weitere erstklassige Schauspieler für die Besetzung: Walter Flörchinger als Großvater, Manfred Krug als legeren Kriminalhauptmann. Ein Bonmot ist die „Piepsrolle“ von Vera Oelschlägel als Bahnhofsvorsteherin mit Nickelbrille, Rattenschwänzen und Sommersprossen, die sie sich selbst zugelegt hat. Der Regenschirm, den ihr der Regisseur – entgegen der Dienstvorschrift der Deutschen Reichsbahn – noch in die Hand gedrückt hat, tut sein Übriges. Der Spaß der Schauspielerin an der Rolle schlägt durch, am Anfang wie am Ende.

In seinem Begleitbrief vom 10. April 2016 schrieb mir Walter Beck: „Wenn das Buch, von dem ich Ihnen erzählt habe, fertig ist, möchten Sie es lesen. Ich auch. Es wird nämlich zu meinen Lebzeiten nicht fertig. Das denke ich schon lange, und immer mehr mache ich mich mit dieser Vorstellung vertraut. Ich bin jetzt gerade im Jahre 1962 der Geschichte des DEFA-Spielfilms für Kinder. Man könnte also meinen, es sei ein Drittel der Arbeit geschafft. Aber da lauern noch viele Überraschungen. Es soll ja ein Buch werden mit belegten Fakten. Das scheint mir notwendig, weil heutzutage über die DDR viel Unsinn geplappert wird.“ Er hat das Manuskript seines arbeitsbiografischen Kaleidoskops „Mär und mehr“ vollendet. Im August 2024 bekam ich von der DEFA-Stiftung dankenswerter Weise zur Vorbereitung auf mein geplantes Porträt eine Kopie, auf die ich mich im Folgenden, meine Gespräche mit Walter Beck ergänzend, gestützt habe.

Wohin soll denn die Reise geh’n …

Ich habe Walter Beck nie getroffen. Wir konnten uns aber durch unsere Telefonate, die oft in meinen Fragen zu seinen Filmen ihren Anfang nahmen und dann ins Persönliche hinüberglitten, und unseren kleinen Briefwechseln ganz gut kennenlernen. Im Laufe dessen habe ich viel über seine Auffassung von Filmen für Kinder erfahren. Kinder seien ein höchst aufgeschlossenes und erlebnishungriges Publikum und dem Film, seit es ihn gibt, in besonderer Weise zugetan. Das habe er sehr früh schon erkannt. Er erzählte, wie er 1952 als Regie-Assistent mit dem gerade mal fünf Jahre älteren Regisseur Herbert Ballmann die dokumentarische Filmerzählung „Blaue Wimpel im Sommerwind“ über aufregende Ferienwochen Junger Pioniere drehte. Der Film spiegelt ein frohes, interessantes Pionierleben und die Verbundenheit der Heranwachsenden mit ihrem Land, der DDR. Er endet mit einem Bericht über das I. Pioniertreffen im August desselben Jahres in Dresden.

Es war nicht zu überhören, mit wieviel Freude sich Walter Beck an diese Dreharbeiten erinnert. „Ich bin bei den Aufnahmen im Norden und Süden der Republik herumgekommen. Wir fuhren mit dem Segelschulschiff von Rostock auf die Ostsee hinaus. Viele wurden seekrank. Es gibt von mir ein Foto, wie ich über der Reling hänge“, lachte er. Kameramann Götz Neumann hielt sich wie ein echter Seemann, kroch bei kräftiger Brise auf das Bugspriet, in die Toppen und filmte, was ihm vor die Linse kam. Es entstanden atemberaubende Aufnahmen.

In der Sächsischen Schweiz kletterten die DEFA-Filmleute mit den Kindern durch die Felsen im Elbsandsteingebirge, paddelten mit jungen Naturforschern auf der Havel und beobachteten mit ihnen Seeadler, Käuze und anderes Getier. Ein bisschen verspürte der damals 22jährige Regie-Assistent Walter Beck die Abenteuerlust des Entdeckers aus seinen Kindertagen in sich. Die Eltern hatten mit ihm ausgedehnten Radtouren entlang des Rheins und des Neckars unternommen. Später folgten Urlaube mit dem Faltboot. „Wir verbrachten viel Freizeit auf den Flüssen und den umliegenden Altgewässern.“ Als die Familie 1937 Mannheim verließ und nach Berlin-Reinickendorf umzog, führten ihn die familiären Ausflüge und Urlaube vom Tegeler See in die Gewässer rund um Berlin, in den Spreewald, über die Oder bis hin zur Mecklenburgischen Seeplatte und der Elbe. „Gegen ein Entgelt von 50 Pfennig konnte man dazumal ein Jahr lang überall an den Ufern sein Zelt aufschlagen, wo das Schild „Zeltplatz“ angenagelt war. An Toiletten, geschweige denn Duschen, war gar nicht zu denken“, so erzählte er mir. Ich kenne das von meinen Paddeltouren. Man wäscht sich und sein Geschirr im See, und wenn es pressiert, verkrümelt man sich irgendwo ins Gebüsch. Allerdings ist Zelten heute nicht mehr überall erlaubt. Zum Schutz der Natur.

„Blaue Wimpel im Sommerwind“ war Walter Becks erster Kontakt zum Film mit Kindern, und er entdeckte bei sich, welche besondere Freude ihm diese Arbeit macht. „Während der Drehzeit habe ich viel gesehen, viel gelernt, und vor allem kamen wir mit vielen Kindern zusammen. Mir fiel auf, wie spielfreudig und unbekümmert sie sich in den kleinen Episoden vor der Kamera bewegten. Das hatte schon schauspielerische Elemente, obwohl sie nur sich selbst spielten.“

Mag der Unterbildkommentar auf uns auch pathetisch wirken, so liegt das am Duktus jener Zeit. Es kommt uns nicht zu, dies mit unserem heutigen Draufblick zu bemängeln, gar zu kritisieren. „Die Sprache damals war eine andere, gediegen, ausgefeilt, hochdeutsch, wo heute schlimmerweise Alltagssprache, Slang, Einzug gehalten hat“, bemerkte Walter Beck dazu. Der Gewinn dieses Dokumentarfilms, finde ich, sind die poesievollen Bildern von Landschaft und Natur, die fröhlichen Gesichter der Kinder, die Kameramann Götz Neumann eingefangen hat, und ihre lebhaften Erzählungen. Ich sage es jetzt auch mal pathetisch: Sie verkörperten die lichte Zukunft eines Landes, das es nicht mehr gibt. Und heute erscheint uns die Zukunft kaum licht.

Ein Junge aus der Kurpfalz

Dass er sich einmal als Regisseur in einem Filmbetrieb wiederfinden würde, und mit großem Enthusiasmus, experimentierfreudig und unermüdlich Filme für ein junges Publikum schafft, war nicht sein ursprünglicher Lebensplan. Zur Welt kam Walter Beck am 19. September 1929 in Mannheim. Die Mutter war Schneiderin, der Vater Schlosser im Straßenbahn-Depot. Im Abendstudium bildete er sich zum Elektro-Ingenieur weiter. Seine Leidenschaft für alles, was mit Technik zu tun hat, übertrug sich auf seinen Sohn. Er wollte alles lernen, was der Vater konnte, wie er Elektro-Ingenieur werden. In diesem Beruf vereinten sich die Neigungen und Talente des Jungen, der ein ausgeprägtes Verständnis für Mathematik und Physik hatte, sich in Abstraktes hineindenken konnte. In der bescheidenen Werkstatt, die sein Vater im Keller hatte, lernte er so nützliche Fähigkeiten wie tischlern, löten, schlossern, den Umgang mit Schaltern, Relais, Transformatoren, Gleichrichtern sowie allerhand Werkzeug und Technik. Sie bauten einen Transistor, machten mit den selbstgebauten Fernrohren des Vaters Exkursionen in die Sternenwelt. Die handwerklichen Fähigkeiten haben Walter Beck in vielen Lebenslagen geholfen, wenn es zum Beispiel etwas zu reparieren gab oder im Garten gebaut werden sollte. Auch bei der Filmarbeit, wenn er Aufnahmeverfahren ausprobierte. Über seinen Garten hat er gern gesprochen. Hier hat er sich in Bewegung gehalten, gepflanzt und gebuddelt, wie es das Wetter zuließ. „Mit 94 geht das alles etwas langsamer, ist mühsamer“, sagte er bei unserem letzten Gespräch.

In Mannheim bewohnte die Familie eine Mansardenwohnung in einem gutbürgerlichen Haus im Stadtteil Lindenhof, nahe dem Rhein. So manches aus seinen sieben hier verbrachten Kinderjahren hat Walter Beck zeitlebens begleitet und – wie er rückblickend konstatierte – seine späteren Lebensabschnitte mehr bestimmt, als er es wahrnahm. Er beschrieb für mich den Hof hinter den Häuserblocks, auf dem er mit anderen Kindern gespielt hat, langgestreckt und begrünt. „Wir hatten auch zwei jüdische Spielkameraden, Ada und Kostek, die im selben Haus wie ich wohnten. Zwei liebenswürdige Kinder“, erinnerte er sich. Was aus seinen beiden Hoffreunden geworden ist, hat er nie erfahren. Ein Foto ist ihm von den beiden geblieben. Wegen des kürzeren Arbeitsweges für seinen Vater zog die Familie im Sommer 1936 nach Neckarau, noch bevor die landesweite Ächtung und Verfolgung der Juden auch das Haus Nr. 16 in der Mannheimer Haardtstraße erreichte.

Ostern 1936 kam Walter Beck noch in Mannheim zur Schule. Seinen Klassenkameraden hatte er voraus, schon rechnen und lesen zu können. Von klein an interessierte er sich für Zahlen und Buchstaben. Der Vater brachte von der Arbeit alte Abreißkalender mit nach Hause, klebte die Blätter mit den Ziffern auf Karton und schon war ein Kartenspiel fertig. Im Nu prägte sich der Dreikäsehoch die Zahlen ein und fand alsbald heraus, dass man sie auch zusammenzählen oder voneinander abziehen konnte. Ähnlich funktionierte das mit dem Lesen. Kaum wusste er, wie die Buchstaben heißen, begann er – wo immer er Wörter sah – sie laut zu lesen. Sein Lehrer in der ersten Klasse erkannte schnell, dass der Unterricht den Sechsjährigen unterforderte, und wollte ihn in die zweite Klasse vorversetzen lassen. Der erwähnte Umzug nach Neckarau verhinderte das. Ein weiterer Anlauf in der neuen Schule schlug aus dem gleichen Grund fehl. Der Vater hatte im Dezember 1936 eine Anstellung als Konstrukteur bei der Firma Siemens-Schuckert in Berlin angenommen, und sie zogen wieder um.

Von Neckarau ist Walter Beck das kleine Kino im Gedächtnis geblieben, das sich gegenüber ihrem Wohnhaus befand. Wann immer er neben der Schule Zeit fand, saß er in dem schmalen Zuschauerraum, lachte über Charlie Chaplin, Pat und Patachon und mochte vor allem die Filme mit Shirley Temple. Amerikas berühmtester Kinderstar war nur wenig älter als sein Bewunderer im Mannheimer Vorort Neckarau, der vielleicht sogar ein bisschen verliebt war in das niedliche Mädchen. So könnte man seine Hervorhebung deuten. Und dann gab es einmal eine Woche lang ein Gratis-Programm der Firma Sunlicht. Das blieb in seinem Unterbewusstsein. In einem längeren Werbefilm wurde die Herstellung von Seifen und Waschpulver erklärt. Fasziniert von den Trickszenen ging er jeden Tag in die Vorstellungen. Bald kannte er die Szenenfolgen auswendig und wusste, wie irgendwelche Enzyme – kleine Figuren mit Besen – den Schmutz aus den Fasern „kehren“. Die Idee, statt Elektro-Ingenieur mal Filmemacher zu werden, kam ihm nicht. Ob das ein Mosaiksteinchen auf dem Weg in Richtung Regie war? Er glaubte, nicht. An seinem Vorhaben, Elektro-Ingenieur zu werden, konnte damals nichts rütteln.

Neue Heimat Berlin

1937 verließ die Familie Mannheim in Richtung Berlin. Für Walter Beck und seine Mutter gab es einen Zwischenstopp bei seinem Onkel in Torgau, bis der Vater ein paar Monate später in Moabit eine Wohnung gefunden hatte. Die war nicht schön und zu teuer. Sie zogen ziemlich bald nach Berlin-Reinickendorf um. Der Zweitklässler kam in die 5. Volksschule und brachte sich erneut als „besonders leistungsfähig“ ins Gespräch. Auf seinem Zeugnis vom März 1938 steht der Vermerk, dass er „von der 7. in die 5. Klasse vorversetzt“ wird. Die Schuljahre wurden damals andersherum gezählt.

Walter Beck übersprang das dritte Schuljahr und wurde im August 1939 in die 5. Klasse – heute die 4. Klasse – an der Humboldt-Oberrealschule versetzt. Er fand, dass das schon ein Grund war, stolz zu sein. Er musste sich später aber eingestehen, dass es ihm der Lehrstoff nicht mehr einfach so zuflog. Es brauchte schon gezieltes und intensives Lernen, um das Schulpensum erfolgreich zu bewältigen. Neu war für ihn das Fach Kunst. In seinem Elternhaus spielte diese Form der Betrachtung der Welt keine Rolle. Einen Hauch davon, was Kunst ist, verschaffte ihm sein Onkel Paul. Er besuchte mit seinem Neffen die Mannheimer Kunsthalle. Die wundersame Welt ließ den Fünfjährigen für den Moment staunen und verflüchtigte sich. Sein Klassenlehrer an der Tegeler Schule führte die Schüler spielerisch an das große Thema. Sie erarbeiteten nach Daniel Defoes Abenteuergeschichte „Robinson Crusoe“ ein Theaterstück, das sie mit selbst gebauten Marionetten aufführten. Walter begleitete das Spiel mit seinem Akkordeon, hätte aber viel lieber mit den Marionetten agiert. Diese Theateraufführung blieb nachhaltig in seiner Erinnerung. Dennoch nahm er sie nicht als Zeichen für seine berufliche Zukunft wahr. Denn die hieß für ihn immer noch Elektro-Ingenieur.

Es ist das Jahr des Kriegsbeginns. In der Nacht des 31. August 1939 fingierten SS-Leute einen polnischen Anschlag auf die deutsche Radio-Station bei Gleiwitz. Ein perfides Manöver, mit dem die Hitler-Regierung vor der Welt seinen Überfall auf Polen am 1. September 1939 rechtfertigte, und das deutsche Volk auf den lange vorbereiteten „totalen Krieg“ einschwor. Walter Beck und seinen Mitschüler erschien die Inszenierung glaubhaft – wie den meisten Deutschen. Man hatte eine wirkungsvolle psychologische Kriegsvorbereitung betrieben. Unbeabsichtigt gegenteilig aufklärend wirkte auf ihn ein Dokumentarfilm, der das völlig zerstörte Warschau zeigte. Walter Becks Vater hatte darauf bestanden, dass sie sich diesen Film gemeinsam ansehen. Vor den Augen des Zehnjährigen fügten sich die Bilder zu einem nicht endenden Trümmerfeld. Der Begriff Krieg, für den er von seinem Vater als Sechsjähriger einmal eine Erklärung eingefordert hatte, die ihm in vielem unverständlich war, offenbarte sich hier als etwas Bestürzendes, etwas Schreckliches. Dem war nichts Triumphales, nichts Heldenhaftes abzugewinnen, wie es der Kommentator zu suggerieren suchte. Wie tief der Krieg und seine Folgen in das Leben des Jungen eingreifen würde, konnte er nicht ahnen.

Die Kriegsjahre wurden für Walter Beck zu einer „Odyssee“. Viermal musste er die sogenannte Kinderlandverschickung über sich ergehen lassen, war monatelang von zu Hause fort. Zunächst touchierte der Krieg sein Leben nur. Im September 1939 gab es zweimal Luftalarm, einmal im Oktober. In der Schule war der Krieg unfreiwilliger Lehrer im Geographieunterricht. Auf der Landkarte werden Städte erobert, Flüsse überschritten. Namen prägen sich dem kindlichen Gehirn ein und werden nicht vergessen: Lublin, Lemberg, Narvik, Cherbourgh, El Alamein, später Minsk, Welikie Luki, Dnepropetrowsk, Sewastopol… Das deutsche Kapital hatte seine Gladiatoren in den Kampf um die Weltherrschaft geschickt. Das blieb nicht unbeantwortet. Im Juli 1940 fielen in Kreuzberg die ersten Bomben auf Berlin. Der Tegeler Forst und der See mit seinen Inseln blieb noch verschont. Auf dem Zeltplatz Baumwerder machte Walter Beck noch einmal Ferien mit seinen Eltern.

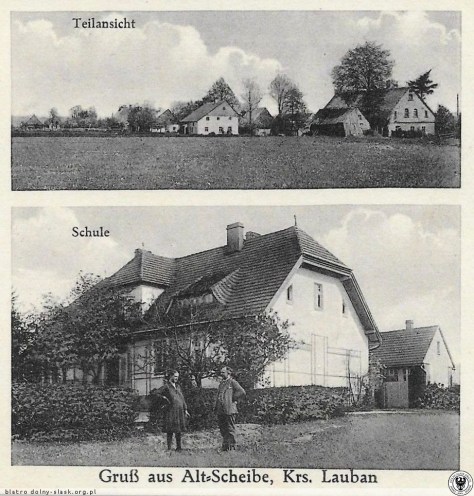

Unfreiwillige Reisen

Als sich die Luftalarme häuften, auch andere Stadtteile betroffen waren, wurden die Kinder aufs Land „verschickt“. Drei Monate verbrachte Walter Beck 1940 bei einer Bauernfamilie im niederschlesischen Alt-Scheibe, polnisch Stara-Skiba. Das war eine Welt, die er nicht kannte. Er erlebte, wie schwer sich Mann, Frau und Kinder mit einem Pferd und sechs Kühen im Stall tagtäglich mühen mussten. In dieser Hinsicht war der Aufenthalt für ihn ein Erkenntnisgewinn. Aber das Dorf hatte nur eine kleine Grundschule, die Mittelschule in Friedeberg war nur umständlich mit der Eisenbahn zu erreichen. Zum ersten Mal verließ den lernbegierigen Jungen die Lust auf Schule. Es hielt ihn auch niemand zum Lernen an. Stattdessen erkundete er mit seinem neuen Fotoapparat, einer schlichten Box, die ihm der Vater zum 11. Geburtstag in die „Verbannung“ geschickt hatte, lieber Wald und Flur.

Im Dezember 1940 kam er zurück nach Berlin. Kaum hatte er sich an einen halbwegs normalen Schulalltag gewöhnt, hieß es wieder unfreiwillig auf Reisen gehen. Diesmal für die lange Zeit von einem Dreivierteljahr. Im Januar 1941 wurde er mit vielen seiner Mitschüler nach Marschallsfelde „ausgesiedelt“. Zwar waren einige Lehrer seiner Schule dabei, aber nicht unbedingt die beliebtesten, wie sich Walter Beck erinnerte. Um das Schullager wurde eine Bannmeile gezogen, die die Kinder nicht überschreiten durften, Kontakt zur Dorfbevölkerung war ihnen verboten. Im Frühjahr wurden sie nach Wilczkowice verlegt. Bis 1945 hieß das Dorf Wolfskirch. Hier waren sie in den Häusern einer leergeräumten Heilanstalt untergebracht. „Wohin die Insassen gekommen sind, lässt sich leicht mutmaßen. Über ihren Verbleib machten wir uns keine Gedanken“, zog Walter Beck in seinen Erinnerungen den Bogen ins Heute. Die Kinder genossen die vielfältigen Spielmöglichkeiten, die ihnen der Park und die Umgebung mit dem nahen See boten. Trotz alledem sehnte sich der Elfjährige nach Hause. Ihm fehlten seine Eltern, die gemeinsamen Ausflüge, ihm fehlte es, mit dem Vater zu reden, mit ihm in der Werkstatt zu sein. Ende August ging es endlich zurück nach Berlin.

So konnte er seinen Geburtstag dieses Mal zu Hause feiern. Die Eltern waren inzwischen nach Pankow umgezogen. Zu seiner großen Überraschung hatte er in der neuen Wohnung ein eigenes Zimmer. Was ihm nicht gefiel, war der erneute Schulwechsel. Das Eosander-von-Göte-Realgymnasium in der Kissingenstraße 12. war jedoch so schlecht nicht. Er brauchte nur acht Minuten zu Fuß von seinem neuen Zuhause in der Laudaer Straße. Die Schule – heute das Rosa-Luxemburg-Gymnasium – wurde 1907 eröffnet und war bis Kriegsende ausschließlich für begabte Knaben ab der 5. Klasse bestimmt. Walter Beck besuchte mittlerweile die sechste Klasse und hatte seine Freude an den Herausforderungen. Besonders Physik und Mathematik lagen ihm. Trotz fortwährender Fliegeralarme und Bombenangriffe wurde in der Schule ein straffer Unterricht abgehalten.

Im Sommer 1942 flogen die sowjetische Luftwaffe und die Royal Air Force schwere Bombenangriffe auf Berlin. Für Tausende Berliner Kinder hieß es wieder Kofferpacken und Abschied von den Eltern nehmen. „Wir wurden diesmal nach Ahlbeck gebracht. Zum ersten Mal sah ich die Ostsee“, erzählte Walter Beck. Es war eine aufregende Reise mit einem umfunktionierten Ausflugsdampfer, die zwei Tage dauerte. Für Walter Beck und die anderen Kinder war es ein Abenteuer, das sie zur Ostsee brachte. Meer, Ostsee – das klang in den Ohren des Jungen nach ein paar Wochen spannender Erlebnisse. Schließlich war Ferienzeit, der Krieg weit fort.

Fasziniert erlebte er, wie ihr Schiff über eine Schleuse vom Oder-Havel-Kanal in die 36 Meter tiefer gelegene Oder gehoben wurde. Ein Hotelzimmer mit Meerblick entschädigte ihn etwas für die Trennung von zu Hause. Satt hatte er bald die geräucherten Flundern, die es jeden Tag zum Abendessen gab. Aber was ist das alles gegen die Ostsee! Der Zwölfjährigen genoss das Schwimmen im Meer. Als er im September nach Hause kam, konnte er seinem Vater stolz sein Fahrtenschwimmer-Zeugnis präsentieren. Ein eigenes Faltboot mit einem kleinen Segel sollte die Belohnung dafür sein. Das hatte ihm der Vater kurz vor dem Krieg versprochen. Doch der Krieg verhinderte, dass er sein Versprechen wahrmachen konnte. Es gab keine Faltboote mehr zu kaufen. Und als endlich Frieden war, gab es den Vater nicht mehr.

Nach seiner Rückkehr im September 1942 war Walter Beck nun ein ganzes Jahr zu Hause bei den Eltern, musste nicht die Schule oder die Klasse wechseln. Sein größter Wunsch hieß, nicht mehr „verschickt“ werden. Auch wenn er viele Nächte im Luftschutzkeller verbringen musste. Er hat nie die angstvollen Minuten vergessen, wenn in dem kleinen, mit einem Holzpfosten abgestützten Raum das Pfeifen der Bomben zu vernehmen war. Andererseits war es auch eine Beruhigung, wenn man eine Bombe pfeifen hörte. Dank seiner Physikkenntnisse wusste der Dreizehnjährige, die fällt nicht aufs Haus. Auf der Rückseite der Möbel hatte der Vater vorsichtshalber Klebezettel mit Namen und Adresse angebracht. So wusste man wenigstens, wem sie gehören, sollte doch einmal eine Bombe das Haus treffen. Es war ein glücklicher Zufall, dass dies bis Kriegsende nicht passierte.

Seine Hoffnung, nicht mehr verschickt zu werden, zerschlug sich 1943. Alle Schulen in Berlin wurden wegen der massiven Luftangriffe der Alliierten geschlossen. Gesetzlich wurde bestimmt, sie in Gänze zu evakuieren. Alle Klassen der Eosander-Schule Pankow mussten samt ihrer Lehrer nach Zakopane, in die Tatra. Vor der faschistischen Besetzung ein namhafter Wintersport- und Kurort. Wie sich Walter Beck noch erinnerte, war davon nichts mehr zu spüren.

In den einstigen Ferienpensionen waren nun „verschickte“ Kinder untergebracht, in einigen hatte man verwundete Soldaten einquartiert. „Die polnische Bevölkerung war uns alles andere wohlgesonnen. Wenn wir für unser Lager Kartoffeln oder Kohle mit den Panjewagen vom Bahnhof holten, warteten hinter den Büschen schon Einheimische mit Eimern und Körben. Der Kutscher verlor plötzlich die Rückwand des Wagens und eine Lawine Kartoffeln rollte auf die Straße. Damals hatte ich kein Verständnis, geschweige denn die Vorstellung, dass mich der Hunger in der Nachkriegszeit zu ähnlichem Verhalten bringt“, erzählte mir Walter Beck. Er wurde der Bibliotheksbeauftragte für das KLV-Lager. Die Leiterin der deutschen Bücherei nahm sein Interesse wahr. Zwei-, dreimal in der Woche durfte er ihr beim Einordnen und Katalogisieren von Büchern helfen, was ihm nicht nur einen breiten Einblick in die Literatur verschaffte, sondern auch etwas mehr Bewegungsfreiheit. Er konnte, was nicht erlaubt war, Streifzüge durch den Ort machen.

Der Aufenthalt in Zakopane mag, so erzählt, wie eine idyllische Jugendzeit wirken, schreibt Walter Beck in „Mär und mehr“. „Wir spielten Theater, machten Wanderungen in die Tatra. Es gab Gerüchte, dass sich Partisanen in den Wäldern aufhalten. Kam den Lehrern etwas verdächtig vor, etwa ein Lagerfeuer irgendwo in der Ferne, kehrten wir um. Wenn wir ihn auch nicht direkt spürten, der Krieg war für uns allgegenwärtig. Wir verfolgten die Frontberichterstattung und was in Berlin passiert, wo wir unsere Eltern wussten.“

Der Krieg hatte mit der Schlacht bei Stalingrad 1942/43 begonnen, sich gegen seine Verursacher zu richten. Die Wehrmacht erlitt durch die Rote Armee eine schwere Niederlage nach der anderen. Die Front im Osten rückte immer weiter gen Westen, kam auch Zakopane immer näher. Ein Bannführer der ortsansässigen Hitlerjugend wollte die 13-, 14jährigen „kriegstauglich“ machen. Walter Beck: „Er war ohne jegliches Empfinden. Er scheuchte uns über die Waldwiesen, brüllte herum. Wir empfanden nur Hass, und haben ihn dann einfach stehengelassen.“ Ihr Mathematik- und Physiklehrer, Dr. Pannewitz, ein kleiner Mann, sorgte dafür, dass der Bannführer nie wieder in ihrem Haus erschien. Die Jungs, die ihn ohnehin verehrten, nannten ihn von Stund an den „kleinen General“.

Nicht fürs Sterben geboren

In Deutschland wurde in Kino-Wochenschauen und Nachrichten die Propaganda-Trommel gerührt. Es waren perfekte Manipulationen mit bearbeiteten Bildern und falschen Informationen, wie man heute weiß. Walter Becks Vater hielt sich in Berlin mit dem Kurzwellenempfänger, den er mit seinem Sohn gebaut hatte, über die tatsächliche Frontlage auf dem Laufenden. Heimlich schaltete er auch „Feindsender“ ein. Er machte sich große Sorgen, dass sein Sohn in Zakopane nicht mehr sicher ist und setzte alles daran, dass man ihn aus dem KLV-Lager abkommandiert. Dazu aber bedurfte es der Zustimmung der Reichsjugendführung, und die prüfte lange die Gründe. „Meine Mutter hatte eine Schwangerschaft erfunden und dass sie mit mir zu Verwandten ins Badische wollte“, erinnerte sich Walter Beck. Im Juni 1944 saß er schließlich im Zug nach Hause.

Den mehrstündigen Zwischenaufenthalt in Krakau nutzte er, stets neugierig auf Unbekanntes, für eine Besichtigung der Altstadt. Er hatte in einem Reisehandbuch von den historischen Sehenswürdigkeiten gelesen. Er durchstreifte die berühmten Tuchhallen am Markt, und konnte sich nicht sattsehen an der Renaissance-Architektur, den Krämerläden mit ihren Tüchern und Stoffen. In der Marienkirche wollte er sich den berühmten Hochalter des Bildschnitzers Veit Stoß ansehen. Enttäuscht musste er feststellen, dass der Platz an dem er stehen sollte, leer war. In Baedekers Reisehandbuch (Leipzig, 1943) las er später, man habe das einmalige Kunstwerk vor Bombenangriffen schützen wollen, und deshalb nach Nürnberg, „in die Heimat des Künstlers“, umgesiedelt. Dort sei er in einem Kunstbunker unter Burg „verwahrt“ worden. Die Wahrheit ist: Der Altar war als Beutekunst von dem Kunsthistoriker und SS-Oberführer Kajetan Mühlmann, Hitlers erfolgreichstem Kunsträuber, „beschlagnahmt“ worden, und sollte das Prunkstück im geplanten „Führermuseum“ in Linz werden. Nach Kriegsende brachte die US-Army der Stadt Krakau ihr Eigentum zurück.

Dass ihm die Aktivitäten seines Vaters das Leben gerettet haben, ist sich Walter Beck nachgerade sicher. Und das nicht nur dieses eine Mal. 1944 wurde das faschistische Deutschland im Osten von der beständig näher rückenden Roten Armee und den von Westen kommenden Alliierten in die Zange genommen. Der Niedergang des „Großdeutschen Reiches“ war abzusehen. Die Angst saß den Menschen im Nacken. In einem letzten Aufbäumen – etwas anderes war es nicht – holten die Nazis Mann und Maus zum Dienst an der Front. Im Oktober 1944 wurde der nunmehr 15jährige Walter Beck zu Schanzarbeiten nach Meseritz, jenseits der Order, beordert. „Kommt nicht in Frage!“ bestimmte der Vater und bestand auf einer medizinischen Untersuchung seines Sohnes vor dem Einsatz. Im damals noch unversehrten Potsdamer Palais Barberini traf der Junge auf eine Ärztin, die offenbar auch nicht viel mit dem Krieg am Hut hatte, und ihm eine Fülle von Krankheiten bescheinigte, die schwere körperliche Arbeit verunmöglichten. Der überzeugende Befund beunruhigte seine Eltern. Der Hausarzt gab nach eingehender Untersuchung konspirativ Entwarnung, diagnostizierte seinem „Patienten“ aber ein fiktives Zwölffingerdarm-Geschwür. Dadurch entkam Walter Beck der Wehrmacht, der Kriegsmarine, der Luftwaffe und der Waffen-SS, die ihn alle einziehen wollten. So hat ihm der Vater erneut geholfen, zu überleben.

Sich selbst konnte der Vater nicht retten. Der Elektroingenieur, war Anfang März 1945 für „Hitlers letztes Aufgebot“, den Volkssturm, rekrutiert und an die vordringende Ostfront an der Oder geschickt worden. Seine Dienststelle, das Schaltwerk der Siemens-Schuckert-Werke, konnte die Einberufung nicht mehr verhindern. Zweimal gelang es Walter Beck, seinen Vater am Standort in Müllrose zu besuchen. Die Front bewegte sich über ein paar Wochen nicht weiter. Es war die Ruhe vor dem letzten Sturm. „Ich erlebte die Atmosphäre unmittelbar hinter einer stehenden Front, die auf den nächsten Angriff wartet, der der letzte sein wird“, lese ich bei Walter Beck. Bei der mörderischen Kesselschlacht um Halbe im April 1945 geriet sein Vater in Gefangenschaft. Sein letztes Lebenszeichen war eine Postkarte aus dem Gefangenenlazarett in Trebbin.

Bomben, ein Drehbuch und die Befreiung

Die Berliner Schulen blieben wegen der zunehmenden Fliegerangriffe weiter geschlossen. Walter Beck wechselte zum Schuljahresbeginn im Herbst 1944 an die 1. Städtische Oberschule für Jungen in Potsdam, das heutige Humboldt-Gymnasium. Die S-Bahn hielt auch am Bahnhof „Babelsberg – UFA-Stadt“. Hier mal auszusteigen und zu gucken, ob sich nicht vielleicht ein Blick von der Filmproduktion erhaschen lässt, kam ihm nicht in den Sinn. Ufa war für Oberschüler lediglich ein Synonym für Film, eine Welt, der er ausschließlich im Kino begegnete.

Nur einmal, Anfang 1945, traf er in der Realität darauf, als der Schauspieler Heinrich George an der Station zustieg. Ein massiger Mann, der sich beidhändig auf seinen Stock vor sich stützte und abweisend starrte. Niemand wagte es, sich ihm zu nähern oder gar sich neben ihn zu setzen, schildert Walter Beck die Situation in seinen Aufzeichnungen. Georges Erscheinung war ihm vertraut durch die Rollen des „Postmeisters“ in der Verfilmung der gleichnamigen Erzählung von Puschkin, des Patriarchen Degenhardt in dem Durchhaltefilm „Die Degenhardts“ (1944) und des Nettelbeck in „Kolberg“ (1943/44). Diese beiden Filme wurden sofort nach Kriegsende von den Alliierten verboten.

Von einem ruhigen Lernen konnte in jenen Wochen nicht mehr die Rede sein. Die Luftalarme kamen nun auch am Tage und führten zu häufigem Unterrichtsausfall. Angstvoll hockte Walter Beck dann im Splittergraben in der Nähe des Bahnhofs und sah beunruhigt den Flugzeugen nach, die mit ihrer tödlichen Bombenlast in Richtung Berlin flogen. Wohl war ihm erst, wenn er zurück in Berlin seine Mutter wohlbehalten an ihrer Kasse im Kino „Lichtburg“ in der Memhardstraße vorfand. Erleichtert setzte er sich dann in den Saal und sah sich Filme an. Manche mehrfach, wie schon als kleiner Junge in Neckarau. Die UFA-Unterhaltungsschnulze „Hallo Janine!“ sah er so oft, dass er aus dem Gedächtnis Einstellungen und Dialoge in sein Schulheft schrieb. Sein erstes „Drehbuch“. Zu bedeuten hatte das für seinen Berufswunsch immer noch nichts.

Sein Leben lang hat er das Bedrohliche, das von den dröhnenden Flugzeugmotoren ausging, nicht vergessen. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1945 vernichtete ein anglo-amerikanischer Bombenhagel Potsdams Innenstadt, auch die 1. Städtische Oberschule am Kanal brannte aus. Dagegen haben auch die „diensthabenden“ Luftschutzwachen der Schüler, die Nächtens für den Bedarfsfall als Löschtrupp bereitstanden, nichts ausrichten können. Sie haben das eher als Abenteuer gesehen. Wie ernst und lebensgefährlich das tatsächlich wurde, hat sich keiner der Jungen vorgestellt. Walter Beck fand an jenem Morgen nur noch eine Ruine vor. Die Brandbomben hatten die ganze Innenstadt Potsdams in ein Trümmermeer verwandelt. Der Krieg und seine Folgen war dem 15jährigen hier ganz nah gekommen.

Das Ende des Krieges erlebte er zusammen mit seiner Mutter und anderen Frauen aus dem Haus in ihrem Luftschutzkeller in der Pankower Lauder Straße. Es war ein seltsames und zugleich prägendes Erlebnis. Der Luftschutzkeller war wegen der fortwährenden Luftangriffe und der Granateinschläge zu ihrem alltäglichen Lebensraum geworden. Jede Nacht gab es Fliegeralarm. Das Bettzeug, das sie sonst immer hin- und hergetragen hatten, blieb gleich für die Nacht dort. Minen und Bomben, die inzwischen viele Gebäude im Umkreis zerstört hatten, schienen um die Häuser in der Landauer Straße einen Bogen zu machen. Mit einer großen Offensive hatte Mitte April 1945 die Eroberung Pankows durch die Rote Armee eingesetzt. In Luftschutzbunkern und Häuserkellern suchten Rotarmisten nach NASDAP-Leuten und Wehrmachtssoldaten.

Walter Beck wusste nicht mehr genau, in welcher Nacht sie ihn ihr Haus kamen, und der Krieg für ihn endete. In seinen Erinnerungen schreibt er: „Einmal werde ich unsanft geweckt. Vor mir fuchtelt ein Rotarmist mit einer Pistole und behauptet: »Du bist Soldat«! Dieser erste Feind, dem ich begegne, nimmt den Luftschutzhelm vom Haken an der Wand und stülpt ihn mir auf. Ich bin irritiert, daß ein Soldat den Unterschied zu einem Stahlhelm der Wehrmacht nicht kennt. Er bleibt wiederholt dabei, daß ich ein Soldat bin. Die versammelten Frauen des Hauses versichern lauthals, daß ich kein Soldat bin. Nach einigem Zögern läßt er sich überraschenderweise überzeugen, dass dieses schlaftrunkene Jüngelchen, das ich damals war, kein Soldat ist und keine Gefahr für ihn und seine Kameraden darstellt, und eilt in den nächsten Keller. In solcher Weise kommt der Frieden über mich.“

Frieden ist mehr als das Ende des Krieges

Letzte schwere Kämpfe mit vielen Toten gab es in Pankow-Süd in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1945. Dann setzte eine allgemeine Waffenruhe ein. Um 14.00 Uhr gab das zur „Festung“ erklärte Berlin unter General Helmuth Weidling den Widerstand auf. Das endgültige Ende des zweiten Weltkrieges und damit der Untergang des faschistischen Deutschen Reiches wurde mit der „bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht“ in der Nacht zum 7. Mai besiegelt. Sie trat am 8. Mai in Kraft.

Walter Beck und seine Mutter konnten in ihre Wohnung zurückkehren. Putz war von den Wänden gefallen, Fenster von den Erschütterungen zerbrochen. Ansonsten fanden sie alles vor, wie sie es verlassen hatten. Ein Glück, das viele Bewohner den benachbarten Straßen nicht hatten. Sie standen vor den Trümmern ihres Lebens. Die meisten Menschen hatten damals keine Vorstellung, wie es für sie weitergehen könnte. Walters Mutter mühte sich, schneiderte Mäntel aus Wolldecken, Kleider aus Tischdecken und Bettwäsche, um sich und ihren Sohn durchzubringen. Der Fünfzehnjährige tat, was er konnte, um sie zu unterstützen. Stand stundenlang an für Wasser aus den Pumpen in den Kleingärten, die das Wohngebiet umgaben, wartete oft bei einem der wenigen offenen Bäckereien, um ein Brot zu ergattern. Es reichte nicht immer für alle in der Schlange. Der Hunger war Dauergast am Tisch. Manchmal fuhr der Fünfzehnjährige auf „Betteltour“ in die umliegenden Dörfer. Hamstern war aus seiner Sicht ein unpassendes Wort. Es ging um die Beschaffung von Notwendigem zum Überleben. Zumindest für ihn.

Und jeden Tag hoffte er, etwas über den Verbleib des Vaters zu erfahren, darauf, dass er zurückkam. Heimkehrer aus der Nachbarschaft nährten diese Hoffnung. Über Jahre, ja, Jahrzehnte hielt sie sich, denn es kam keine Todesnachricht. Was war mit dem Kriegsgefangenen Beck, der sich zuletzt aus dem Gefangenenlazarett der Roten Armee in Trebbin gemeldet hatte, geschehen? Eine Antwort darauf fand Walter Beck nie. Das Schicksal seines Vaters blieb ungewiss. Er ist wie Hunderttausende in diesem Krieg verschollen. Das ist ein Verlustschmerz, der zwar weniger wird, aber nie vergeht, weil er eine vage Hoffnung in sich trägt. Sie begleitete Walter Beck bis ins hohe Alter. Und an manchen Tagen verführte sie ihn zu der Illusion, er würde dem Vater doch noch irgendwann begegnen. „Wirklich tot ist er mir bis heute nicht, obwohl er, lebte er noch, inzwischen weit über hundert Jahre alt wäre.“ Im Februar 1956 hat die Mutter den Vater für tot erklären lassen

Der entsetzlichste Krieg der Menschheitsgeschichte war zu Ende. Was er hinterließ, waren Hunger, Not, Seuchen und eine große Hoffnungslosigkeit bei vielen, die ihn überlebt haben. Da waren jene, die die Befreiung von der Naziherrschaft als Chance nahmen, ein neues, friedliebendes Deutschland zu schaffen. Dann gab es diejenigen, die sich aus ihrer faschistischen Ideologie heraus als Besiegte begriffen, die die Verbrechen der Nazis leugneten, die diese im Namen des deutschen Volkes millionenfach begangen haben. Fast ein ganzes Volk hätte sich eingestehen müssen, dass es Mörder waren, denen es zugejubelt hat, denen es gehorsam gefolgt war. Sich zu dieser Erkenntnis durchzuringen, bedeutete, sich seiner Mitschuld am Krieg bewusst zu werden. Und wie wir wissen, man blicke auf den Ukraine-Krieg und seine Hintergründe, sitzt der braune Ungeist noch in vielen Köpfen fest.

Dies sind noch nicht die Gedanken des 15jährigen Walter Beck. Sie haben sich wie ein Mosaik über die Zeit geformt. Dieser Frieden, der nun eintrat, war mehr als das Ende des Krieges. Er zog eine grundsätzliche gesellschaftliche Veränderung nach sich. Es war der Anfang von etwas ganz anderem, wie Walter Beck schon bald mitbekam. Er befand sich in einer Welt, die nichts mehr mit der Welt zu tun hatte, in die er hineingeboren wurde, die in den wichtigsten Jahren seines Heranwachsens sein Denken geprägt hat.

Was ihm bis zu jenem Punkt klar und richtig erschienen war, verzerrte sich, konnte ihm nicht mehr als Orientierung dienen. Er war erst Fünfzehn und fragte sich, was werden wird. „Der gesellschaftliche Bruch ist enorm. Er fällt für mich in eine individuelle Entwicklungsphase, die ohnehin bei jedem ein Umbruch ist“, schreibt er rückblickend auf diese Zeit. Jetzt hätte er den Vater gebraucht, der ihn nie mit seinen Fragen allein gelassen hatte. Nun musste er seine Antworten, seinen Weg ohne ihn finden. Bei all der Unsicherheit jener Zeit hielt der Junge jedoch an seinem Ziel fest: Er würde das Abitur machen, dann ein Ingenieurstudium aufnehmen, dem Vorbild des Vaters folgen. So wie es sein Plan seit Kindertagen war. Dass er nicht an einer technischen Universität studieren, sondern sich dem Filmschaffen zuwenden würde, lag damals außerhalb seines Denkens.

Die Schulen blieben bis zum 1. Oktober 1945 geschlossen. Es musste alles neu organisiert, das Leben wieder in Gang gebracht werden. Die Verwaltungen für alle Bereiche waren zusammengebrochen. Verkehr, Wohnungswesen, Kultur und Bildung. Für die Schulen wurden neue Lehrmaterialien gebraucht, die frei waren von nationalsozialistischem Gedankengut. Ebenso Lehrer. Walter Beck hätte sich in den Monaten bis dahintreiben lassen, in Trümmern nach Brauchbaren suchen können, um es zu verhökern. Wie es viele Kinder und Jugendliche in der Zeit des Hungers und der Not taten. Ihm schien das nicht sinnvoll. Er meldete sich bei der örtlichen „Arbeitseinsatzstelle“ Pankow, der einzigen Verwaltung, die sich gleich hatte bilden dürfen. Hier hatten sich Menschen zusammengefunden, die sich daran machten, die elementarsten Voraussetzungen für ein menschliches Leben wiederherzustellen. Jeder sollte ein Dach über den Kopf kriegen, Lebensmittel mussten beschafft und verteilt werden, Versorgungsleitungen und Straßen instandgesetzt werden.

Der Junge bestaunte ihren Enthusiasmus, ihre Kraft. Woher nehmen sie das alles, fragte er sich. Sie hungerten wie er, hatten in Gefängnissen und Konzentrationslagern Schlimmes erlebt. Das wollte er gern ergründen. Wider Erwarten schickte man Walter Beck nicht zum Zuschaufeln von aufgerissenen Straßen oder auf den Güterbahnhof, sondern stellte den Jungen als Boten an. Er trug Rentenanweisungen und andere Benachrichtigungen aus. Seine Sportlichkeit kam ihm da sehr zugute. Alle Haustüren waren fest verschlossen, manche verrammelt, weil die Leute misstrauisch waren gegen jeden, der klopfte oder klingelte. In manche Häuser musste er über die Treppenhausfenster einsteigen. „Ich erlangte als Fassadenkletterer einige Geübtheit“, erinnerte er sich und lachte.

Das erste Mal eine Arbeitsstelle zu haben, sei an sich schon ein Erlebnis gewesen, erzählte Walter Beck. Aber es veränderte sich auch etwas in seinem Denken. Bei seinen Botengängen gewann er erschreckende Einblicke in die verzweifelte Lage vieler Menschen, die er so vorher nicht wahrgenommen hatte. Ihm und seiner Mutter ging es vergleichsweise gut. Trotz des Hungers. Wie froh war er da, in der Arbeitseinsatzstelle auf Männer und Frauen zu treffen, die selbst da, wo es aussichtlos schien, anpackten, Wege und Möglichkeiten fanden. Kommunisten und Sozialdemokraten, die selbst da Hoffnung verbreiteten, wo kaum ein Horizont zu sein schien, die eine Vorstellung von der Zukunft hatten. Ihnen dabei zu helfen, war für den Fünfzehnjährigen sinnvoll.

Teil 2: Zeit der Neufindung

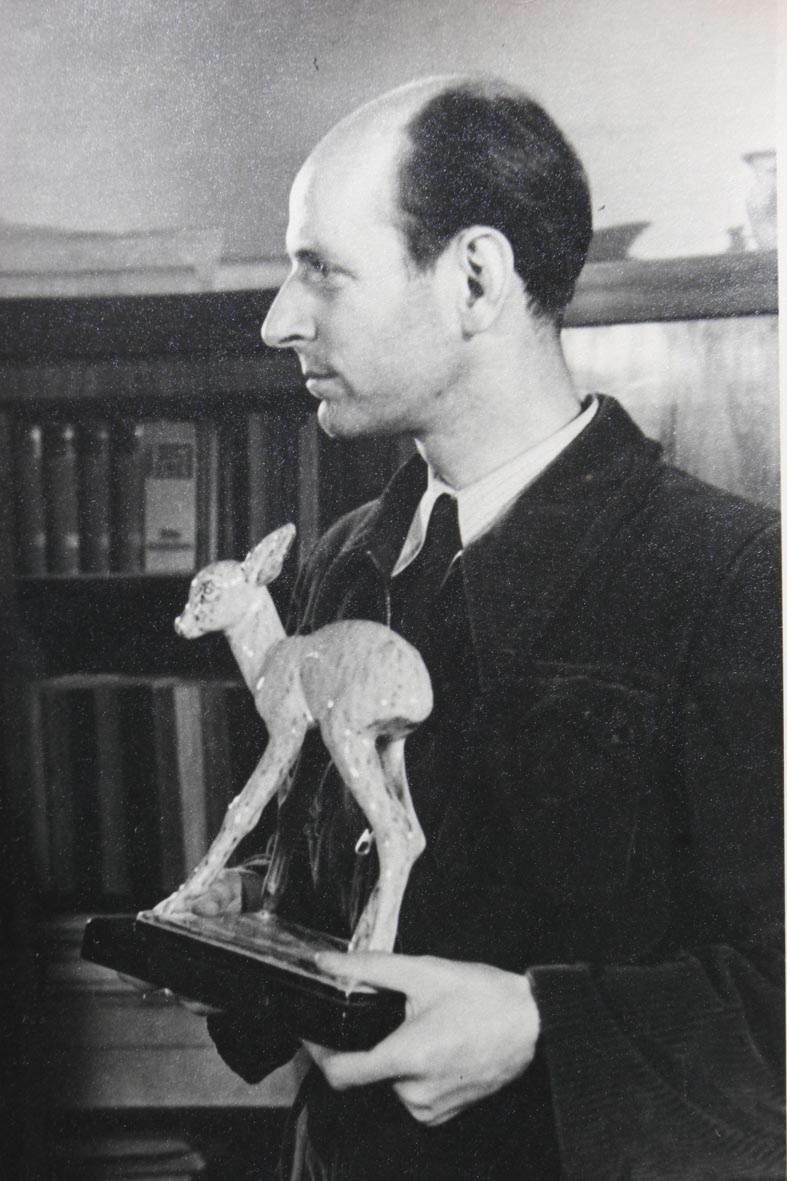

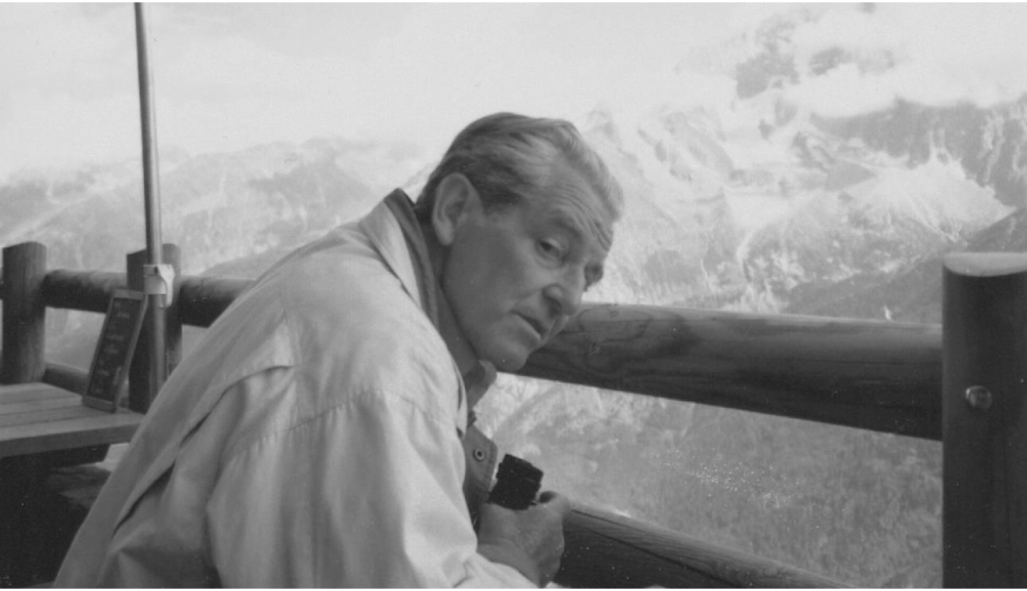

Rolf Losansky

Rolf Losansky