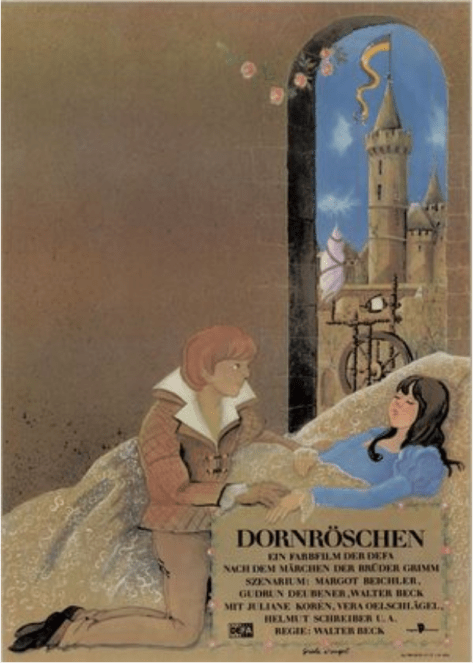

Es mag komisch anmuten, aber die DEFA hatte wie jeder Betrieb in der DDR einen Plan zu erfüllen. Als das Ende des Planjahres 1970 in Sicht geriet, fehlten dem Studio für Spielfilm noch einige Prozentpunkte bis zum Planziel. Walter Beck sah eine günstige Gelegenheit, endlich wieder einen Märchenfilm zu inszenieren, und bot die Verfilmung von Grimms Märchen „Dornröschen“ an. Es stand jedoch nur noch ein äußerst knappes Budget zur Verfügung, das es schier unmöglich erscheinen ließ, den Film zu realisieren. Aber die Unbedingtheit, den Film zu machen, ließ ihn die Möglichkeiten abwägen, und es eröffnete sich ein neues Regie-Abenteuer.

Warum sich Dornröschen an einer

Spindel in den Finger sticht

Das Szenarium entstand wieder in gemeinsamer Arbeit mit Margot Beichler und Gudrun Deubener-Rammler. Überall auf der Welt kennt man die Geschichte der Königstochter, die sich an einer Spindel sticht und in einen hundertjährigen Schlaf fällt. Mit ihr das Königspaar samt Hofstaat. Es passiert, weil der König in Ermangelung eines 13. goldenen Tellers zum Fest ihrer Geburt nur zwölf der dreizehn Feen des Reiches eingeladen hat. Erbost darüber, spricht die verschmähte Fee einen Fluch aus. An ihrem 15. Geburtstag solle sich das Mädchen an einer Spindel stechen und tot umfallen. Wie man weiß, hat die zwölfte Fee ihren Wunsch noch frei und mildert die schreckliche Prophezeiung in einen hundertjährigen Schlaf ab. Das Schloss wird von einer undurchdringlichen Dornenhecke umschlossen. Am Ende der Zeit öffnet sie sich für einen Königssohn, der Dornröschen mit einem Kuss erweckt.

Soweit die ursprünglich überlieferte Fabel, wie sie uns bekannt ist. Wie alle Märchen erfuhr sie über die Jahrhunderte in den Erzählungen immer wieder Abwandlungen. „Die Sammler überkommener Märchen geben uns allemal nur eine Variante, die mehr oder minder zufällig nach Ort und Zeit fixiert wurde. Auch die Großmütter vergangener Jahrhunderte […] haben sie umgestaltet entsprechend eigener Weltsicht, eigener Erfahrung, eigenem Geschmack, eigenem Talent und eigener Erzählfreude. Ja, ich glaube, die schöpferischsten unter ihnen haben bei wiederholtem Erzählen ihren eigenen Vortrag modifiziert, einmal im Zusammenhang mit eigener Lebensentwicklung, aber nicht zuletzt auch reagierend auf das jeweilige Verhalten der Zuhörer, um derentwillen alles Erzählen ja stattfindet“, führt Walter Beck im Abschnitt „Zeit und Märchen“ seines Kaleidoskops „Mär und mehr“ aus.

Wie bereits bei „König Drosselbart“ richtete Walter Beck seine „Dornröschen“-Inszenierung darauf, die innere Wahrheit der vordergründig angelegten Handlung hervorzuholen an die Erfahrungen der jungen Zuschauer anzuverknüpfen und ihren Erkenntnisbereich zu erweitern. Das soll auch den jüngsten unter ihnen aus ihrem Blickwinkel eine gerechte Bewertung von Gut und Böse ermöglichen. Alle bekannten Erzählversionen setzen die fatale Entscheidung des Königs, die dreizehnte Fee nicht einzuladen, für alles Kommende voraus. Wie auch immer die Geschichte dann modifiziert wird. Für Walter Beck liefert der fehlende 13. goldene Teller dafür keinen hinreichenden Grund. Die Fee von ihrem späteren Fluch her als böse und rachsüchtig oder gar als Hexe anzunehmen, wie sie gemeinhin verstanden wird, wollten weder Regisseur noch Dramaturginnen gelten lassen.

Sie gingen daher allen Andeutungen für eine mögliche Motivation nach, die sich aus dem Märchen herauslesen ließen. Und dann standen plötzlich Fragen im Raum, die der Text überging. „Wir fragten uns, mit welcher Tugend die Fee das Königskind wohl beschenkt hätte, wäre sie eingeladen worden“, hielt Walter Beck damals in seinen Unterlagen fest. Unter all den Gaben der Feen für das Neugeborene, so stellten sie fest, fehlte die Tugend des Fleißes. In ihr fanden sie schließlich den Schlüssel, nach dem sie gesucht hatten. Damit bot sich ihnen ein Potential, aus dem sie mit Leichtigkeit eine moderne, zeitgenössische Auslegung der alten Geschichte schöpfen konnten, ohne sie wesentlich in ihrem äußeren Ablauf verändern zu müssen. Die in allen Dornröschen-Varianten verteufelte 13. Fee haben sie in eine Gönnerin des Fleißes verwandelt, und davon ausgehend das Drehbuch entwickelt.

Der König, dem nur Reichtum und Macht etwas bedeuten, weiß den Fleiß nicht zu schätzen. Und er bestimmt, der Fee, die nicht mehr als solche „unnötige“ Gabe für die Prinzessin zu bieten hat, keine Einladung zu schicken. Sie erscheint dennoch auf dem Fest. Der König weist ihr in barschem Ton die Tür: „Ungebetene Gäste werden nicht willkommen geheißen!“ Die Fee will ihm eine Brücke bauen, indem es als Versehen betrachtet, dass sie nicht geladen wurde. In seiner Selbstherrlichkeit schleudert ihr der König verachtend entgegen: „Geh! Deine Gabe braucht meine Tochter nicht. Fleiß ist etwas für arme Leute, die mögen ihr Leben in Arbeit vertun. Für eine Prinzessin ist das ein sinnloses Geschenk.“ Zornig über diese Missachtung kontert die Fee, dass nur der Fleiß seines Volkes ihn und sein Land erhält. Da er nicht willens ist, einzulenken, muss er die Konsequenz tragen. Die Fee erhebt ihr Geschenk, ein Spinnrad, gen Himmel und spricht ihren schlimmen Fluch aus: „So sei mein Wunsch deine Strafe. Die Prinzessin soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot umfallen!“

Nimmt man das Spinnrad als Symbol des Fleißes, den der König frevelhaft missachtet, erscheint der Fluch nicht mehr als ein willkürlicher, sondern folgerichtig und einleuchtend. Und die Reaktion der Fee ist uns Menschen nur allzu verständlich. „Auch einer Fee muss zubilligen über Ungerechtigkeit und Dummheit empört zu sein und zornig zu reagieren“, hält Walter Beck der Märchenfigur zugute. So sehen es auch die anderen Feen. Der weitere Verlauf des Märchens bleibt in der DEFA-Adaption erhalten. Die zwölfte Fee verwendet ihren noch offenen Wunsch darauf, den Tod der Prinzessin in einen hundertjährigen Schlaf umzuwandeln. Und mit ihr alles Leben im Schloss, damit sie nicht mutterseelenallein ist, wenn sie erwacht. Besorgt um das Leben seiner Tochter – sein Eigennutz ist erkennbar – erlässt der König den rigiden Befehl, alle Spindeln im Land zu konfiszieren und zu verbrennen. Zuwiderhandlungen würden mit dem Tode bestraft. Es ist ihm gleichgültig, dass er damit all jene um ihren Broterwerb bringt, die Tag für Tag hart arbeitend am Spinnrad sitzen.

Die Fabel spricht nicht davon, auch sonst keine bislang bekannte Version des Märchens beschreibt die katastrophalen Folgen des königlichen Befehls für das Volk. Walter Becks Inszenierung bereichert an dieser Stelle das Märchen um einen grundlegenden gesellschaftlichen Aspekt. Er nimmt die Arbeitswelt auf, macht Sorgen und Nöte des Volkes sichtbar, und bringt damit Herrschafts-und Besitzverhältnisse ins Spiel, die über die einfache Polarisierung von arm und reich in Märchen hinausgehen. In den Spinnstuben ringen die Frauen mit den Soldaten, die ihnen ihre Spindeln entreißen. Sie wehren sich mit aller Macht.

Verzeifelt bittet eine von ihnen den Hauptmann, ihr die Spindel zu lassen, ohne die sie nicht arbeiten kann. Denn dann müssen ihre Kinder hungern. Eine alte Spinnerin ruft einem Soldaten nach: „Ohne Spindel kann ich kein Garn herstellen, ohne Garn kann man keine Stoffe weben, ohne Stoffe kann man sich nicht kleiden.“ Den König interessiere das nicht, bekommen sie zur Antwort. Die wütenden Frauen belegen ihren Herrscher mit Flüchen. Er verderbe Land und Leute, stürze die Menschen ins Elend. „Er solle vertilgt werden, abgehauen wie Gras“, sagt die Mutter voller Zorn. „Verwelken soll er wie grünes Kraut“, verflucht ihn die alte Frau.

Die Konsequenz seiner schlechten Taten trifft den König hundert Jahre später, am Ende der Geschichte. Wie bekannt, versuchen viele Ritter und Prinzen das Dornengestrüpp zu durchdringen. Doch keinem gelingt es. Nicht nur, weil die Zeit dafür noch nicht gekommen war. Auch im hundertsten Jahr öffnet sich die Hecke nicht jedem. Walter Beck vertiefte die Geschichte hier um einen Aspekt, wie er in vielen anderen Märchen zu finden ist, und eigentlich auch hierhin gehört. Wer ins Schloss will, wird von der Fee des Fleißes auf die Probe gestellt. Er muss beweisen, dass er nicht selbstsüchtig Macht oder Reichtum sucht, sondern einzig Dornröschen, und für sie auch sein Leben wagt. Kein Unwürdiger solle in das Schloss gelangen. So hatte es die Fee des Fleißes für die Aufhebung des Fluches bestimmt.

Die Bestimmung weist hundert Jahre voraus. Das Machtgefüge des herrschsüchtigen und auf Reichtum versessenen Königs zerfällt. Es findet eine gesellschaftliche Veränderung statt, die dem Volk dient. Walter Beck hat diesen Zeitsprung mit einer sehr poetischen, wunderschönen farblichen Sequenz überbrückt. Wassergeister raunen prophezeiend aus einem rauschenden Bach:

Fließender Bach ist der Schritt der Zeit, zögernd naht die Zukunft. Doch unaufhaltsam, pfeilschnell eilt das Jetzt.

Das Alte sinkt, die neue Welt erwacht in stetem Wechsel,

Tag auf Nacht, Sommer auf Winter,

und so vergehen die Jahre,

hundert fließende Jahre.

Flüchtiger als Wind und Welle

fliehet die Zeit.

Was mächtig war und groß,

das sinkt zusammen und vergeht.

Was niedrig stand, erwächst und strebet auf.

Ein Prinz aus einem kleinen Land erweist sich als der Rechte. Selbstlos holt er die Spindel der Fee aus einem Adlerhorst, lehnt Schätze und Macht als Belohnung ab. Die Frau – er weiß nichts von der Fee – soll ihm nur den Weg zu Dornröschen weisen, in deren Porträt auf einer Silbermünze er sich verliebt hat. Er kommt unbehelligt durch die Hecke und findet die schlafende Rosalinda im Schlossturm. Mit einem Kuss erweckt er sie und das ganze Schloss aus dem hundertjährigen Schlaf. Die Prinzessin ist noch immer schön wie das blühende Leben. König und Königin wie auch ihr Hofstaat indes tragen Zeichen des Verfalls. Ihre weißen Gesichter erscheinen fahl und ohne Leben. Der König jedoch ist sich nicht gewahr, dass die Zeit seiner Herrschaft abgelaufen ist.

In seinem Hochmut verweigert er dem Prinzen die Hand seiner Tochter. Nur einer, der so reich und mächtig ist wie er selbst, solle Dornröschen bekommen, glaubt er noch bestimmen zu können. Mit einem rigorosen „Nein!“ betritt die Fee des Fleißes den Saal. „Seit du die Spindeln verbrennen ließest, lebt das Volk in Armut und Elend. Niemand im Land wird dich mehr als König anerkennen.“ Anders als in Grimms Märchen, darf der König in Walter Becks Auslegung nicht weiter regieren. Die Fee nimmt ihm Krone und Zepter ab, die Strafe für seine Frevel, und übergibt Prinz Ferdinand und Dornröschen die Regierungsmacht. Eine bessere Zeit werde nun für die Menschen anbrechen, in der es gerecht zugeht, Arbeit und Fleiß geschätzt werden. Die neue Königin setzt sich ans Spinnrad und besiegelt damit das Versprechen. Wie am Anfang zeigt Walter Beck auch im Schlussbild singende Mädchen und Frauen an ihren fröhlich surrenden Spinnrädern.

Walter Beck zieht in „Mär und mehr“ sein eigenes Resümee: „So erzählt, ist der Film durchgängig ein Hohelied des Fleißes. In diesem Sinne schrieb ich ein Spinnlied, das den Film eröffnet und schließt:

Zum Faden drehet das Gezause,

spinnet emsig ohne Pause.

Schließlich seht ihr, daß der Fleiß

mehr als Eil´ zu schaffen weiß.

Hast du Arbeit, frisch daran.

Fleiß und Kunst liebt jedermann.“

Die jungen Spinnerinnen singen es nach einer schönen Melodie von Klaus Lenz, dem bekannten DDR-Bandleader und Jazzkomponisten.

Was hinter den Kulissen geschah

Von Dieter Wien hörte ich eine Legende, die man sich bei der DEFA erzählte. Es hieß, Walter Beck trüge stets ein kleines Heftchen bei sich, in dem er Namen für ein eigenes Schauspieler-Ensemble notiere. Er lachte, als ich ihn fragte, ob das stimme. „Was man so alles von mir erzählt! Ein solches Heft hatte ich nicht, wohl aber mein »imaginäres Ensemble«. Das war ein kleiner Kreis von Schauspielern, mit denen ich wiederholt zusammengearbeitet und zu einer guten, gemeinsamen Arbeitsweise habe finden können. Ihnen galt meine erste Aufmerksamkeit bei der Besetung meiner Filme. Das ist eine Arbeitsweise, wie ich sie vom Theater her kannte.“ Sein langjähriger und wertgeschätzter Produktionsleiter Siegfried Kabitzke sprach daher hin und wieder freundschaftlich ironisch mit »Herr Oberspielleiter« an.

Dieses gegenseitige vertrauensvolle Verhältnis zahlte sich aus. Mittlerweile prominent gewordene Schauspieler waren für ihn bereit, auch weniger umfangreiche Rollen in seinen Märchen- und Kinderfilmen zu übernehmen, so wie Thomas Langhoff und Dieter Wien in diesem Film als Soldaten des Königs. Auch die Namen von Masken- und Kostümbildern, Kameraleuten, Regieassistenten und Szenenbildnern wiederholen sich in den Abspännen seiner Filme. Man arbeitete gern mit Walter Beck, schätzte seine Klugheit – seine Mutter nannte ihn einen Intelligenzbolzen – und die schöpferischen Herausforderungen seiner Inszenierungen. Dankbar wusste der Regisseur auch die Arbeit des Besetzungsbüros der DEFA zu schätzen, das für seine Filme junge, nachwachsende Darsteller aussuchte, die er noch nicht kennen konnte. So erfuhr sein »Ensemble« 1985 mit Jens-Uwe Bogadtke als „Der Bärenhäuter“ und Janina Hartwig als Katharina eine „bedeutende Erweiterung“.

In seiner „Dornröschen“–Inszenierung folgte Walter Beck konsequent seiner über die Jahre gewonnenen Auffassung zum Märchen: keine Klischees, keine bloße Typisierung der Figuren, wie sie dem Genre vermeintlich eigen sein soll. Er legte bereits im Szenarium Charakterzüge für die Rollen an, die von den Schauspielern mit Freude ausgestalteten wurden. Mit Juliane Korén habe er Dornröschen völlig gegen den Typ besetzt, was er sich bei der Prinzessin in „König Drosselbart“ aus Unerfahrenheit noch nicht in dieser Striktheit gewagt hatte, erzählte er mir in unserem letzten Gespräch im Mai 2024. Auch bei seinen späteren Märchenverfilmungen, über die wir noch sprachen, verspürte er keine Neigung, das Klischee zu bedienen.

Sein Dornröschen hatte er als ein lebenslustiges junges Mädchen im Sinn, das unbeschwert in den Tag hineingeht, freundlich zu jedermann ist und verständig. „Die Prinzessin war wie ich als Teenie, trug ein kurzes Kleid mit Petticoat und tanzte ausgelassen durch das Schloss. Sie ist neugierig und hat für Ermahnungen ihrer Eltern zwei Ohren, wenn sie etwas dringend interessiert“, beschrieb mir die Hauptdarstellerin 2009 ihre Rolle. Juliane Korén verstarb 2018 mit 67 Jahren nach einer langen Krebserkrankung.

Ähnlich gegenwärtig erscheint der junge Königssohn, den der 17jährige Burkhard Mann verkörpert. Walter Beck lässt ihn als einen jungen Mann mit positiven, vorbildlichen Charaktereigenschaften agieren. Was ihn – und auch Dornröschen mit ihrer Art – näher an die jungen Rezipienten des Films heranbringt. Vera Oelschlägel gab der Fee des Fleißes die Stärke, dem herrschsüchtigen König seine Grenzen aufzuzeigen. Helmut Schreiber kehrt dessen schlechte Charakterzüge auf eindringliche Weise hervor. Auch die kleineren Rollen hat Walter Beck prominent besetzt, mit Thomas Langhoff und Dieter Wien als Hauptmänner. Sein einstiger Mentor, Martin Hellberg, hatte sichtlich Spaß an der Rolle als Spielmann und Märchenerzähler. Der junge, gutaussehende Jaecki Schwarz zeigt einen arroganten Ritter, gefrustet vom vergeblichen Bemühen an die Schätze im Dornröschen-Schloss zu kommen. Ein Bonmot ist die berühmte Agnes Kraus mit ihrer Berliner Schnauze als jene alte Spinnerin, die den König wie grünes Kraut verwelken lassen möchte. Walter Beck erzählt, dass sie begeistert diese winzige Episoden-Rolle übernahm, weil sie darin den nahezu biblischen Fluch über den König ausrufen durfte.

Für die Produktion des Films stand – wie gesagt– ein knapp bemessenes Budget zur Verfügung. Walter Beck kam damit zurecht, da er sich auf ein Aufnahmeverfahren besann, mit dem er schon erfolgreich bei der Produktion einiger Szenen in „Turlis Abenteuer“ experimentiert hatte: die „Aufprojektion“. Bei den Dreharbeiten für „Dornröschen“ machten sie diese Erfahrungen erstmals zum Aufnahmeprinzip des ganzen Films. Für verschiedene Einstellungen im Atelier wurden dieselben Bauten verwendet. Das war möglich, weil sich die Szenen in scheinbar geschlossenen Räumen abspielen, wie der Spinnstube, dem Schloss, der Küche und dem Turm. „Keine Dekoration dieses Films besteht aus mehr als einer Wand. Durch entsprechenden Umbau und adäquate Kamerastandpunkte, die zuvor genau festgelegt werden, gelingt es, ein Raumgefühl zu schaffen. Der Saal im Schloss, beispielsweise, besteht nur aus einem großen Gobelin vor einem neutralen Hintergrund. Ein Gitter und mehrere Leuchter schaffen Tiefe. Für die gegenüberliegende Saalseite werden die Requisiten anders angeordnet. Es entsteht der Eindruck einer anderen Wand. Der ganze Saal war im Atelier nie zu sehen. Voraussetzung für dieses Verfahren ist, dass die Aufnahmen richtungsweise gruppiert gedreht werden, nicht in szenisch chronologischer Reihenfolge“, beschrieb mir Walter Beck vereinfacht das Prinzip. Für ihn kein Problem, da dies ohnehin seine Arbeitsweise war.

Für die „Aufprojektion“ musste eine Projektionswand aus englischer Produktion beschafft werden. Die einzige Devisenausgabe. Die übrige kameratechnische Ausrüstung wurde im Studio von Kurt Schulze und Wolfgang Schwarz entworfen, gebaut und optimiert. Kameramann Lothar Gerber, der schon bei „König Drosselbart“ mitgewirkt hat, bringt hier seine Experimentierfreudigkeit ein. Die „Aufprojektion“ löste die bis dahin benutzte „Rückprojektion“ nahezu völlig ab. Die war immer unbeliebter geworden, weil der Qualitätsabfall des projizierten Materials kaum zu minimieren war, erfuhr ich von Walter Beck. Studiodirektor Albert Wilkening erhoffte sich, diese Entwicklung über den „Dornröschen“-Film hinaus nutzen zu können und den Bau von solchen Dekorationen einzusparen, die häufig wiederkehren. „Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt“, fasste Walter Beck rückblickend gescheiterte Versuche bei Gegenwarts- und Historienfilmen zusammen. „Für den Märchenfilm aber, den traditionellen wie den modernen, erweist sich dieses Verfahren als außerordentlich nützlich.“ „Dornröschen“ entstand wiederum fast ausnahmslos in den DEFA-Studios. Außenaufnahmen wurden unter anderem auf Schloss Hartenfels in Torgau gedreht. Für die Gestaltung der Dekorationen, Accessoires und Kostüme wurden Elemente der Romantik und Frührenaissance entlehnt. Die stilisierte Inszenierung wahrte so eine märchenhafte Anmutung.

Am 26. März 1971 kam Walter Becks farbenfreudiger, locker inszenierter Märchenfilm in die Kinos. Dezent begleitet wurden die Geschehnisse von einer leisen, einfühlsamen jazzigen Musik von Klaus Lenz und dem Jazz-Posaunisten und Komponisten Hermann Anders. Von seinem Publikum wurde der Film gern angenommen. Die Vorstellungen waren gut besucht. Mit 4.584 967 Zuschauern belegt der Platz 23 der erfolgreichsten DEFA-Filme.

Schulkinder, die Walter Beck immer gern nach dem Anschauen eines Films befragte, verstanden, warum der Film das Märchen anders erzählt, als es im Buch steht. Die DDR-Kinder haben kluge Begründungen und Rechtfertigungen für die Absetzung des Königs gefunden: Ein König, der den Menschen ihre Arbeit wegnimmt, darf nicht weiter herrschen. „Sie erleben dies allemal als ein folgerichtiges Motiv aufgrund ihrer sozialen Betrachtungsweise, in der Arbeit einen hohen Stellenwert erfährt“, schlussfolgerte Walter Beck. Die professionellen Kritiker hingegen waren sich uneins. Die einen lobten die Verknüpfung mit der gesellschaftliche Gegenwart, von anderen wurden die Veränderungen als „nicht zulässige Eingriffe“ ins vermeintlich Märchenhafte zurückgewiesen, hatte Walter Beck noch gut im Gedächtnis. Er ließ sich hier, ebensowenig wie zuvor und auch später, in seinen Auslegungen anfechten.

Es war und ist legitimes Recht jeder Menschengeneration, die alten Mythen hervorzuholen und neu zu erzählen, den Spielraum der Geschichte zu erweitern, Handlungsabläufe und Charaktere genauer zu motivieren, um die innere Wahrheit des Märchens näher an die gesellschaftliche Realität heranzuführen, belegte er in theoretischen Arbeiten zum Thema, unter anderem in „Mär und mehr“. Mit seiner Adaption zeigt Walter Beck, dass man ein uraltes Märchen zeitgenössisch humanistisch inszenieren kann, ohne Handlung und Ablauf wesentlich zu verändern.

Teil 8

Die „Stülpner-Legende“ – Walter Becks Zwischenspiel beim DDR-Fernsehen